「AIに質問したらすぐに答えが返ってくる。それで本当に自分の力になるのだろうか?」そんな不安や疑問を抱いたことはありませんか?OpenAIがChatGPTに新たに導入した「スタディモード」は、この教育的ジレンマに対する画期的な解決策です。

本記事では、単なる「便利ツール」から「学びの伴走者」へと進化したChatGPTの新機能について、以下の内容を詳しく解説します。

- スタディモードの具体的な機能と特徴

- 実践的な使い方とメリット

- 教育現場や個人学習への影響

- 他社AIサービスとの比較

- 今後の展望と可能性

AIと共に「考える力」を磨く新時代の学習法に興味がある方、教育のデジタル変革に関心がある方必見の内容です。

ChatGPT「スタディモード」とは何か

OpenAIが発表したChatGPTの新機能「スタディモード」は、従来の「質問→即答」という使い方から大きく進化した学習支援ツールです。

これまでAIチャットボットは、ユーザーが疑問を投げかければ瞬時に「正解」を出してくれる便利な存在でした。しかし、その手軽さゆえに「AIに聞けばすぐ分かる」「自分で考えなくてもいい」という依存状態に陥りやすいという課題もありました。スタディモードはこの点を根本から見直し、「答えを教える」のではなく「考え方やプロセスを導く」ことに重きを置いています。

インタラクティブな学習体験の中身

スタディモードの最大の特徴はただ「答えを出す」のではなく、ユーザーと双方向のやりとりをしながら答えに近づいていく点です。

たとえば数学の問題を質問した場合、ChatGPTはまず「どの部分でつまずいているのか」「どんなアプローチを思いつくか」といった問いかけを返します。ユーザーの回答や反応に応じて、必要に応じてヒントを出したり、さらなる問いかけをすることで、自然と考えるプロセスに導いてくれます。

ChatGPT「studyモード」の始め方

ChatGPTの「studyモード」は、試験勉強や暗記、問題演習に特化した学習支援モードです。効率的に知識を身につけたい方に最適です。

使い方のステップ

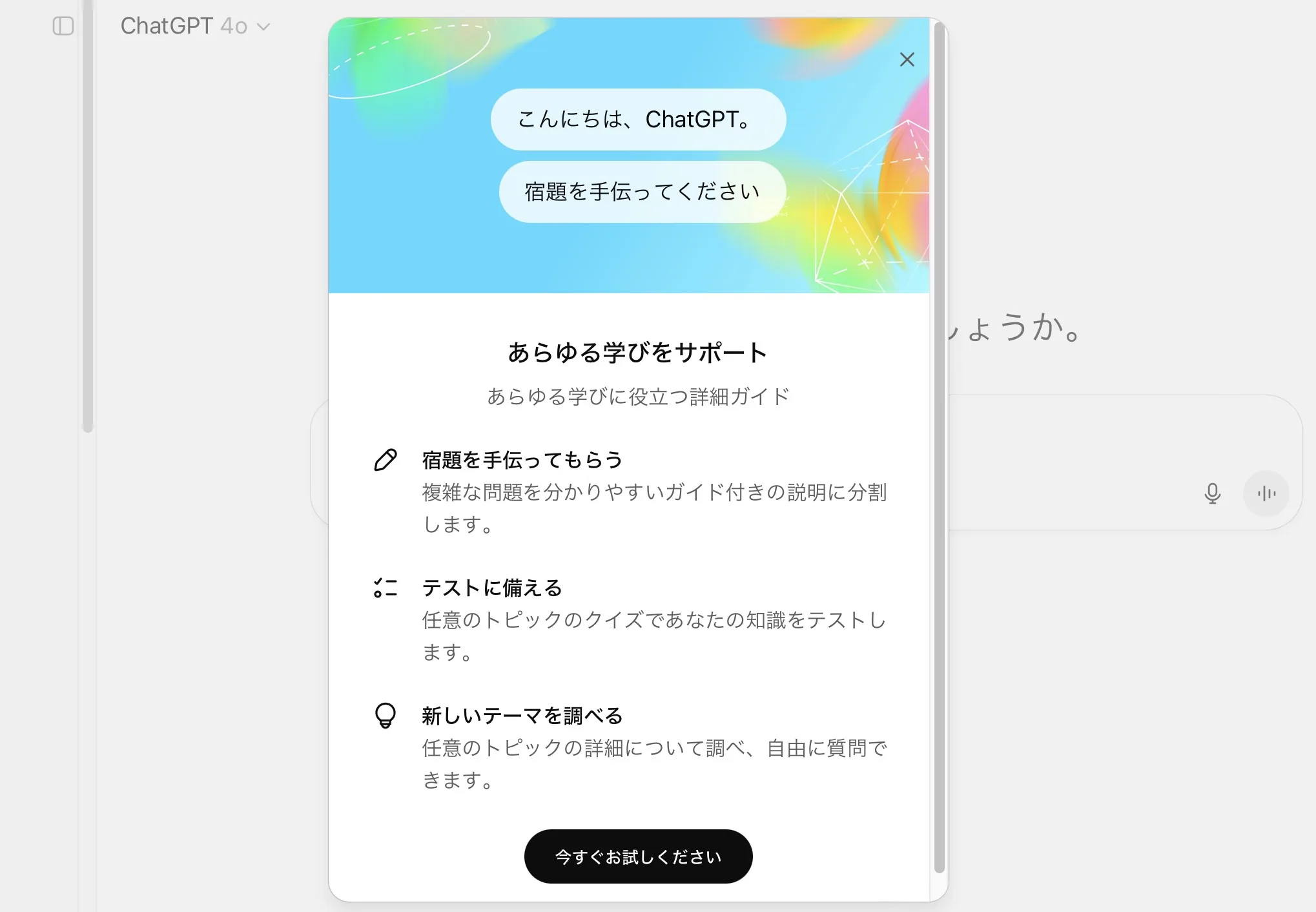

チャット入力欄の左のプラスマークから「・・・さらに表示」を選択。するとさらに多くの選択肢が出るので、「あらゆる学びをサポート」を選択します。

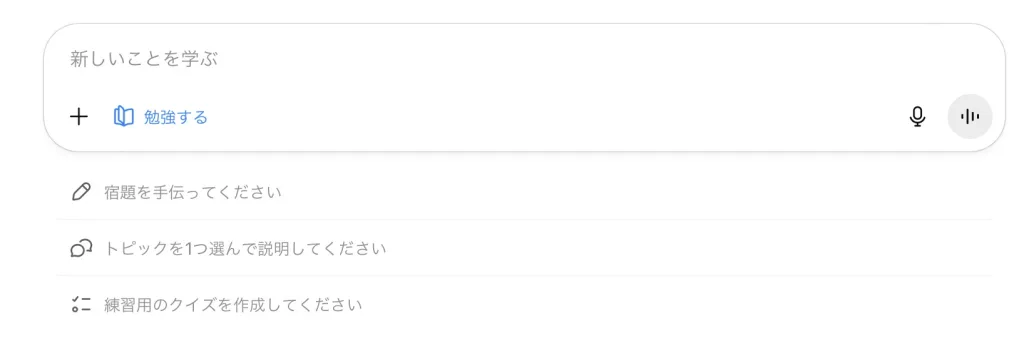

すると、チャット欄が以下のように変更されます。

この「勉強する」が表示されればスタディモードです。スタディモードをオンにすると、ChatGPTはユーザーの質問に対していきなり答えを提示するのではなくソクラテス式問答やヒント、自分の考えを振り返るプロンプトなど対話的な手法を使って問題解決に導きます。

さらに、対話の流れを「分かりやすいセクション」に整理し、各トピックの重要なつながりを強調するなど、学びやすさも追求。ユーザーの質問内容や過去のやりとりを元に、スキルレベルや記憶に合わせて内容が最適化されるのも特徴です。単なるAIの「便利屋」から、「学びの伴走者」へと立ち位置が変わった、といえるでしょう。

おすすめポイント

- クイズやカード形式で効率よく暗記できる

- 学習内容に応じて自動で出題スタイルが変わる

- 復習機能があるため記憶に定着しやすい

学習内容に応じて柔軟に使えるのが「studyモード」の強みです。

AI学習支援ツールの競争と教育現場での影響

ChatGPTの「スタディモード」を皮切りに、Anthropicの「ラーニングモード」やGoogleのAI学習機能など、各社が学生向けAI機能を強化しています。

背景には「AIを答えの提供者ではなく学習支援者として活用してほしい」という流れがあります。教育現場では賛否があるものの、「考えさせるAI」は徐々に受け入れられつつあります。ただし利用は任意であり、最終的には学びたい意欲がカギとなります。

教師の新しい役割

AIが知識提供を担うことで、教師は「答えを教える人」から「学びを支える伴走者」へと役割が変化します。AIが個々の理解度を可視化し、教師が重点的にサポートすることで効果的な学習が可能になります。一方でAIの限界や誤答もあるため、教師が補完しつつ改善にフィードバックすることが重要です。

自学自習と新しい学びの可能性

AIとの対話を通じ、学習は一方向型から「個別最適化された学び」へ移行しています。AIは学習履歴をもとに問題やヒントを調整し、苦手の放置を防ぎます。今後はビジュアル化や目標設定機能が進化し、学生だけでなく社会人のリスキリングや資格取得にも役立つと期待されています。

ChatGPTスタディモード:まとめ

スタディモードの登場は、「AIは答えを教えるだけの道具」という常識を覆し、AIと共に「考える力」を磨く時代の幕開けを告げています。

教育現場や個人学習の現場での実践が広がる中、私たち自身もAIを「依存するもの」から「学びのパートナー」へと認識をアップデートすることが求められています。AIとの対話を通じて、自ら問いを立て、深く考える力を養う――その新しい学びの可能性に、ぜひ一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。