「2030年、すべての仕事が置き換わる?」という挑発的な論点

先日、X上で「2030年までにすべての仕事がAIとロボットに置き換わる」という投稿に対し、Elon Musk氏が「4年では起きないが、もっと長い時間軸なら起こりうる」と反論したやり取りが話題になりました。議論はセンセーショナルですが、前提の数字や製造・導入の現実性を丁寧に点検すると、過度な悲観や楽観を避けた“現実的な着地点”が見えてきます。

前提の数字を検証する—計算上は可能でも「現実には条件だらけ」

投稿の論旨はこうです。

米国の労働力は約1億7,000万人、そのうち肉体労働系が約8,000万人。24時間稼働できるヒューマノイドが2,000万台あれば大部分を代替できる、という計算です。まず、米国の労働力規模は直近データでも約1億7,000万人で概数は妥当です。とはいえ、機械可用性(休止・充電・保守)、平均故障間隔、安全認証、現場ごとの個別作業設計など、現実導入に伴う制約を無視できません。単純に「24時間×ヒト何人分」で置換比率を出せないのが実務上の難所です。

さらに、「米国では年1600万台の自動車が売れる=ヒューマノイドを年数で億台作れる」との飛躍も要注意です。自動車販売の年換算ペース(SAAR)は直近でも1,600万台前後ですが、これは既存サプライチェーン(車体・駆動系・安全基準・販売網)が成熟しているからこそ成立しています。ヒューマノイドはアクチュエータ、減速機、手先把持、電源、エッジ計算資源、そして何より安全要件が異なるため、そのまま製造能力を転用するのは困難です。

「試作は容易、量産は難しい」—製造の壁はどこにあるのか

マスク氏は繰り返し「プロトタイプは容易だが、量産は難しい」と語っています。これは電気自動車でも徹底してきた“製造の科学”を、ヒューマノイドにも当てはめているという宣言です。量産化には、部品点数の削減、冗長性設計、組立自動化、品質ばらつきの吸収、そして現場導入後のフィールド信頼性データを反映した設計改善の循環が不可欠です。単体の試作機が“たまたま動く”のと、“毎日・何千台も同じ品質で動く”のは別問題です。

価格はどこまで下がるのか—学習曲線と部材コモディティ化

価格低下は「学習曲線(経験曲線)」に依存します。製造の繰り返しで歩留まりが上がり、部材がコモディティ化し、モジュール化が進むほどコストは落ちます。自動車産業で成熟した工程・設備・下請け網の一部が活用できれば、ヒューマノイドの価格は加速度的に低下しうる一方、手先の巧緻性や協働安全のためのセンサー群など“人並み”に近づくほど部材要求は増え、初期は高止まりしやすいでしょう。中長期的には「小型車より安価」な価格帯に近づく可能性はありますが、そのスピードは量産化のブレークスルー次第です。

導入の順序—クローズドな現場から、オープン環境・家庭へ

導入は「制約が少ない順」に進みます。まずは工場・倉庫・配送センターなど、動線やタスクが比較的定型で、安全管理がしやすいクローズド環境。実際、米国では倉庫でヒューマノイドの実証が進み、Amazon関連施設やGXOの現場で試験運用の事例が報じられています。次に建設・小売・外食・清掃といったセミオープン環境、最後に家庭という順番が自然です。

市場規模の見立て—長期には主力インフラ化の可能性

大手投資銀行の試算では、ヒューマノイド市場は2050年に5兆ドル規模へ拡大する可能性があります(自動車業界は世界で約4兆ドル)。これは本体販売だけでなく、周辺の保守・アップグレード・ソフトウェア(運動制御、視覚認識、タスク学習)サブスクを含む“総合プラットフォーム”化を前提にした見立てです。もしこのシナリオに近づけば、1人1台のスマートフォンに近い、“1事業所(あるいは1家庭)に複数台”という世界観が現実味を帯びます。

雇用・生産性へのインパクト—「奪う」だけでなく「置き換え方」を設計する

短期には、反復・重量・危険・夜間のタスクから置き換わり、労災リスクや離職要因の高い業務が軽減されます。中期には、労働力の構成が「現場のタスク設計・運用・保守」へとシフトし、人×ロボット×AIの編成最適化が競争力の差になります。

高齢化が進む日本や先進国では、介護・建設・インフラ保守など人手不足の業種にとって、ヒューマノイドは重要な補完戦力になります。一方で、移行期の労働移動・再訓練、地域・技能・所得階層間の格差拡大には注意が必要です。公共部門と企業は、職務再設計(ジョブ・クラフティング)と再スキル化の制度設計を前倒しで進めるべきです。

技術・規制・社会受容のボトルネック

- 安全規格と賠償枠組み:

- 協働ロボットの安全規格は整備が進む一方、“人型”の自律行動に固有の標準は進化の途中です。損害保険・PL保険・雇用安全衛生のルール整備が鍵になります。

- 電源・保守:

- 長時間稼働のための充電・交換手順、現場での迅速な保守、MTBFの改善がコスト構造を左右します。

- データと学習:

- 現場動画・ログをどう収集・匿名化・学習に再利用するか。個人情報・企業秘密の取り扱いは厳格なガバナンスが必要です。

- 社会受容:

- 見た目が“人に近い”ことで期待も不安も増幅されます。説明責任(Explainability)と透明性の確保が導入速度を決めます。

競争地図—「量産の科学」を制するのは誰か

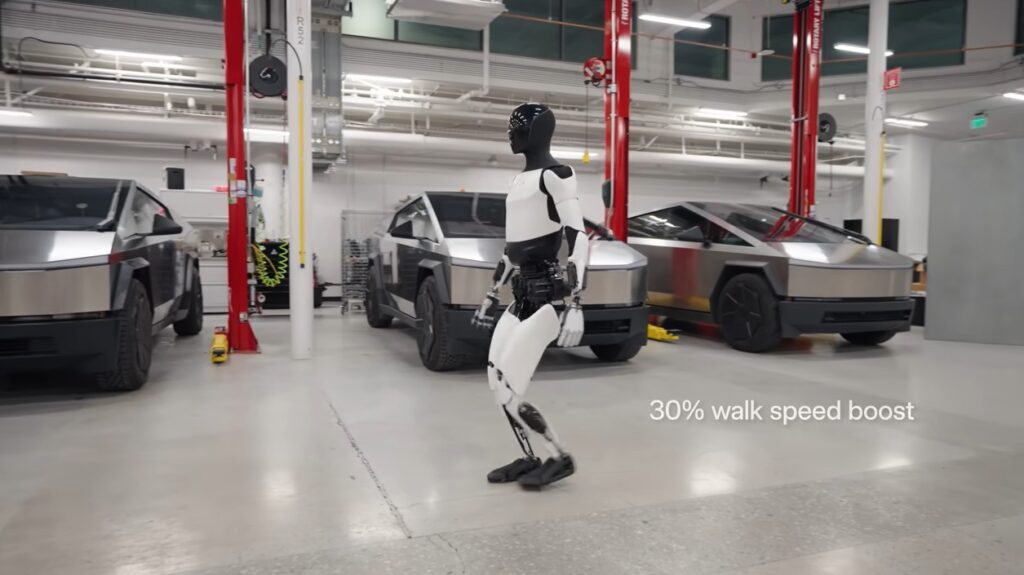

Teslaは「製造プロセス自体をプロダクト」と位置づけ、Optimus(ヒューマノイド)での量産を見据えています。一方で、Agility Robotics、Figure AIなどの先行組は倉庫・製造現場の実証で地歩を固めています。最終的に1社が独占するよりも、用途×規格×価格帯で複数のリーダーが棲み分ける可能性が高いでしょう。

5〜10年の現実的シナリオ

- 〜3年:

- 倉庫・製造の限定シナリオで有償パイロットが拡大。人と同じ動線で働ける“二足歩行の価値”が検証されます。

- 3〜5年:

- 夜間・危険・繁忙ピークのシフト要員として一部常態化。保守・運用の外注市場が成立し始めます。

- 5〜10年:

- サービス業・建設・介護の一部工程へ浸透。規制・保険の枠組みが整い、量産効果で価格が下がり、企業の“1人+複数台”編成が一般化します。マスク氏のいう「長期的には起こる」シナリオの入口が見えてきます。

まとめ—「驚きの受容」は再び起きるが、設計主義で臨む

ChatGPTが“驚きと共に受け入れられた”ように、ヒューマノイドも近い将来に社会受容の臨界点を超えるでしょう。ただし、そのスピードは“何台作れるか”ではなく、“安全・保守・運用・保険・人材育成を含むトータル設計”に左右されます。

現場導入を急ぐ企業は、

- タスク分解と工程設計

- データとガバナンス設計

- 再スキル化の人材計画

- 保険・法務の事前調整、

を同時並行で進めるべきです。そうすれば、ヒューマノイドは人手不足を補う“対症療法”を超えて、生産性と安全性を底上げする新しい社会インフラへと育っていきます。