2025年上半期、生成AIの進化はさらに加速し、企業の業務改革やコンテンツ制作を根底から変える新ツールが次々に登場しました。動画生成の本格化、大規模文脈への対応、そして高速で軽量なモデルの台頭――この半年だけでも、生成AIの活用領域は大きく広がりを見せています。

本記事では、2025年上半期の生成AIに関する「3つのトレンド」と、実際にリリースされた注目の生成AIツール10選をご紹介します。

- 2025年上半期:生成AI業界に現れた3つのトレンド

- 注目の生成AIツール10選(2025年上半期リリース限定)

- 1. Google Gemini CLI(2025年6月25日リリース)

- 2. Gemini 2.5 Pro(2025年3月25日実験版、6月17日GA)

- 3. Google Veo 3(2025年5月20日リリース)

- 4. OpenAI o3‑mini(2025年1月31日リリース)

- 5. DeepSeek‑R1(2025年1月20日リリース、5月28日アップデート)

- 6. Kimi k1.5(2025年1月リリース)

- 7. Qwen 2.5‑Max / VL(2025年1月28日リリース)

- 8. Adobe Firefly Image Model 4 & Video Model(Image:4月24日/Video:6月17日リリース)

- 9. Midjourney Video Generator V1(2025年6月18日リリース)

- 10. xAI Grok‑3(2025年2月17日リリース 推定)

- 分析:用途別おすすめモデル

- 2025年上半期「生成AI業界」まとめ

2025年上半期:生成AI業界に現れた3つのトレンド

2025年上半期は、生成AIのマルチモーダル化と軽量モデルの進化が著しい時期でした。とくに注目すべきは以下の3点です。

- 動画生成が急拡大

Google Veo 3やMidjourney動画機能など、従来の静止画生成から一歩進んで“音声付き動画生成”が本格化。企業のプロモーションや教育現場での活用期待が高まっています。 - 軽量・高速モデルの登場

OpenAIのo3‑miniや中国勢のDeepSeek‑R1、Kimi k1.5など、推論スピードを保ちながらコスト効率にも優れるスリムな推論モデルが相次ぎリリースされました。 - 大規模文脈対応と専門特化型アプローチ

Gemini 2.5 Proでは100万トークン対応、Qwen 2.5‑Maxは視覚言語対応、xAI Grok‑3は数学・法務など特定タスクに強みを持つなど、多様化が進んでいます。企業用途に応じた選択肢が広がっています。

注目の生成AIツール10選(2025年上半期リリース限定)

2025年上半期にリリースされた注目の生成AIツール10選。この記事で紹介するのは以下の10の生成AIツールです。

- Gemini CLI

- Gemini 2.5 Pro

- Google Veo 3

- OpenAI o3-mini

- DeepSeek-R1

- Kimi k1.5

- Qwen 2.5-Max / VL

- Adobe Firefly Image & Video Models

- Midjourney Video Generator V1

- xAI Grok-3

1. Google Gemini CLI(2025年6月25日リリース)

この生成AIの特徴

Gemini CLIは、Googleが2025年6月にリリースしたコマンドライン型の生成AIツールです。Gemini 2.5 Proをターミナル環境で利用できるのが最大の特徴で、コーディング支援、自然言語でのスクリプト操作、画像・動画生成との連携などを、開発フローに直接組み込むことができます。Linux/macOS/Windows対応で、ローカルでもクラウドでも動作します。API連携や自動処理の組み込みも柔軟で、インフラ管理や自動化タスクとの相性も抜群です。

こんな人におすすめ

開発者、DevOpsエンジニア、データサイエンティストなど、コマンドライン操作に慣れている技術者に最適です。GUIを使わずに高度なAI生成を行いたい方、業務自動化に生成AIを組み込みたい方に特におすすめです。

料金

基本機能は無料で利用できますが、Gemini 2.5 Proの高度な機能(100万トークン処理など)を使うには、Google CloudのVertex AI経由での課金が必要です。従量課金制で、月額固定ではなく使った分だけ料金が発生します。ビジネス利用ではコスト見積もりと上限設定を事前に確認しておくと安心です。

2. Gemini 2.5 Pro(2025年3月25日実験版、6月17日GA)

この生成AIの特徴

Gemini 2.5 Proは、Googleが開発したマルチモーダル対応の大規模言語モデルで、最大100万トークンの文脈処理に対応しています。テキストに加えて画像・コード・音声などの入力に対応し、高度な推論力や要約力、チェイン・オブ・ソート(段階的思考)も強化されています。ビジネス文書や技術文書の自動生成、複雑な質問応答に強みを発揮します。

こんな人におすすめ

法務、医療、教育、エンタープライズITなど、専門的な情報を扱う職種に最適です。とくに、大量の文書データを扱う部門や、マルチモーダル対応が求められる開発現場では強力なアシスタントになります。

料金

Google CloudのVertex AIから利用可能。従量課金制で、トークン使用量に応じて料金が発生します。試用段階では無料枠も用意されています。

3. Google Veo 3(2025年5月20日リリース)

この生成AIの特徴

Veo 3は、Googleが提供するテキストから動画を生成するAIです。セリフや効果音を含む自然な音声付き映像(最大1080p画質)を、プロンプトだけで簡単に作成できます。「Flow」と呼ばれるUIにより、映像制作初心者でも操作可能な設計になっています。

こんな人におすすめ

プロモーション動画を制作したいマーケティング担当者や、eラーニング教材を作る教育関係者に適しています。短期間で高品質な動画を作りたい人にとっては非常に魅力的な選択肢です。

料金

現在は一部ユーザー向けに限定提供中。Google Cloud経由で今後正式展開される予定で、料金体系はサブスクリプション型や従量課金型になると予想されます。

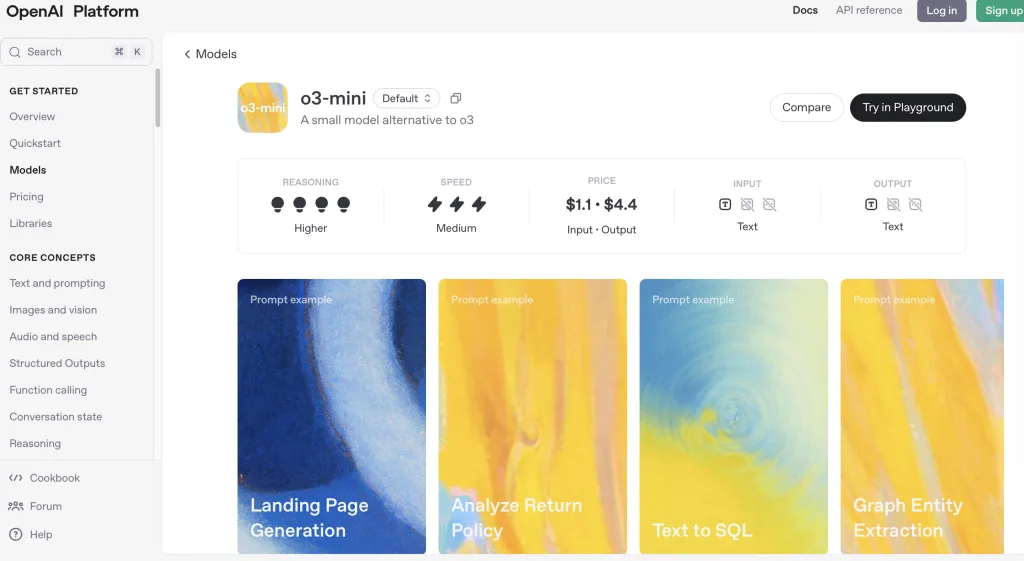

4. OpenAI o3‑mini(2025年1月31日リリース)

この生成AIの特徴

o3-miniは、OpenAIが2025年に公開した軽量高速モデルで、GPT-4系の高性能を保ちつつ、応答速度の向上とコスト効率を両立しています。数理処理、コーディング、文章生成などに幅広く対応し、ChatGPT Plusユーザーでも利用可能です。

こんな人におすすめ

高速な生成と手頃な価格を求めるエンジニア、データ分析者、教育関係者に適しています。複雑な推論は不要でも、日常的にAIを活用したいユーザーにピッタリです。

料金

ChatGPTの無料ユーザーでも部分的に利用可能。より安定した性能を求める場合は、ChatGPT Plus(月額20ドル)またはProプランでの利用が推奨されます。

5. DeepSeek‑R1(2025年1月20日リリース、5月28日アップデート)

この生成AIの特徴

DeepSeek R1は、中国のDeepSeek社が開発したオープンソースの大規模言語モデルで、MITライセンスで公開されています。2025年5月には「R1-0528」アップデートが実施され、トークン管理やエラー処理能力が強化されました。数学・プログラミング分野で特に高い性能を発揮します。

こんな人におすすめ

自由度の高いAI活用を求めるエンジニアや研究者におすすめです。商用利用可能なオープンソースAIを探している企業・開発者にも適しています。

料金

完全無料で利用可能。Hugging FaceなどのAIプラットフォームからダウンロードして、ローカル環境に導入できます。

6. Kimi k1.5(2025年1月リリース)

この生成AIの特徴

Kimi k1.5は、中国のMoonshot AIが開発した高性能モデルで、128Kの長文コンテキスト処理が可能です。数理・プログラム処理に強く、GPT-4やClaudeに匹敵、あるいはそれを上回る性能評価も一部で見られます。軽量性と高精度を兼ね備えたバランスの良いモデルです。

こんな人におすすめ

研究者、技術文書を多く扱うエンジニア、大量テキスト処理を必要とするライターなど、長文AI処理を必要とするユーザーに最適です。

料金

一部の機能はオープン提供。APIや商用利用には別途ライセンス契約が必要な場合があります。詳細はMoonshot公式を確認する必要があります。

7. Qwen 2.5‑Max / VL(2025年1月28日リリース)

この生成AIの特徴

Qwen 2.5 MaxとVLは、Alibabaが開発したマルチモーダル対応の言語モデルで、視覚と言語を同時に処理できます。特にVLは画像理解やOCR処理に強く、コード生成や自然言語理解の面でも非常に高い評価を受けています。

こんな人におすすめ

ECサイト運営者や、画像とテキストを組み合わせた業務を行うマーケティング・開発部門に向いています。視覚データのAI活用を進めたい企業に特に有効です。

料金

オープンソース版は無料で利用可能。商用クラウド利用時には別途ライセンス料金が発生することがあります。

8. Adobe Firefly Image Model 4 & Video Model(Image:4月24日/Video:6月17日リリース)

この生成AIの特徴

Adobe Firefly 4は、商用利用可能な画像・動画生成AIとしてAdobe Creative Cloudに組み込まれている最新モデルです。構図・色味・エフェクトなどを細かく制御できるため、広告やデザイン制作に最適なツールです。Videoモデルは1080pの高画質動画生成にも対応しています。

こんな人におすすめ

広告代理店、SNSコンテンツ制作担当、クリエイティブ業界全般におすすめ。商用利用ライセンスが前提となっているため、安心してビジネス用途に使えます。

料金

画像生成は無料枠あり。動画機能は一部上位プランまたは今後の追加ライセンスが必要になる可能性があります。

9. Midjourney Video Generator V1(2025年6月18日リリース)

この生成AIの特徴

Midjourney Video V1は、静止画生成で有名なMidjourneyによるアニメーション機能です。最大21秒の動画を、プロンプトや画像をもとに生成でき、ディスコード上で簡単に操作可能。幻想的な演出やアート的表現が得意です。

こんな人におすすめ

アーティスト、VTuber、SNSショート動画制作者など、短尺かつ個性ある映像を求めるユーザーに最適です。

料金

Midjourneyの有料サブスクリプション(月額10ドル〜)で提供。動画生成は一部上位プランのみで利用可能です。

10. xAI Grok‑3(2025年2月17日リリース 推定)

この生成AIの特徴

xAI Grok 3は、Elon MuskのxAIが開発した第三世代大規模モデルで、法務文書や数理処理、ネット検索を組み合わせた「DeepSearch」機能が特徴です。情報収集・分析を同時に行える構造となっており、調査業務の効率を飛躍的に高めます。

こんな人におすすめ

リサーチャー、コンサルタント、弁護士・税理士など、精度の高い文章生成と検索能力の両方を求める専門職に向いています。

料金

xAI独自のサービス経由で提供。基本利用は無料プランあり、高機能版やビジネス利用は有料契約が必要です。

分析:用途別おすすめモデル

| 用途 | おすすめモデル | 特徴 |

|---|---|---|

| 動画・音声生成 | Veo 3、Midjourney V1 | テキスト→動画+音声でプロモ動画や教育系素材に最適 |

| 高速推論・開発支援 | o3‑mini、Gemini CLI | コスト・速度両立。CLI統合で開発現場への導入しやすさも◎ |

| 数理・専門的推論 | DeepSeek‑R1、Kimi k1.5、Grok‑3 | 数学・コーディング・法務等、専門用途に強み |

| マルチモーダル生成 | Gemini 2.5 Pro、Qwen 2.5‑Max | 高文脈・画像・コード連携等に対応する万能型 |

| 創作・マーケティング | Firefly、Midjourney V1 | 静止画・動画両対応でクリエイティブ用途に適合 |

今後の展望

2025年下半期に向けては、実用性重視のインテグレーションと専門領域特化の深化が予想されます。各社が相次ぎAPI・SDK・UI連携を強化し、ツール選定も「精度だけでなく運用性・既存環境との親和性」がより重要な検討軸となるでしょう。

生成AIを選定する際に大事な視点

- ユースケースに応じた性能・特化性を評価。軽量モデルか、多機能型か、専門用途に向くかを見極めます。

- リリース日・成熟度を確認し、企業用途での安定性重視するなら、各モデルのGA時期やエンタープライズ対応状況(例:Vertex AI/OpenAI Enterprise)を考慮しましょう。

- PoCや比較検証で実データ・ワークフローへの適合性をチェック。特にマルチモーダルや動画生成を扱う場合は、業務への導入しやすさを検証しましょう。

2025年上半期「生成AI業界」まとめ

2025年上半期は、生成AIの可能性をさらに押し広げる革新的なツールが次々に登場しました。動画やマルチモーダル対応の進化、軽量かつ高性能なモデルの普及など、用途や目的に応じた選択肢が大きく広がっています。

これらのトレンドを正しく捉え、自社の業務に合ったツールを見極めることが、今後のAI活用の成否を左右する鍵となるでしょう。導入前には、機能だけでなく運用面やセキュリティ、連携性にも注目し、戦略的なAI活用を進めていくことが求められます。