AI導入に遅れる特許事務所のリスク

近年、生成AIや大規模言語モデル(LLM)の活用は、特許業界に急速に広がりつつあります。特許調査や明細書作成といった業務は、膨大な知識と緻密な作業を要するため、人材不足や時間的制約が常につきまとってきました。しかし今、生成AIを取り入れることで業務効率が大幅に変わる時代が到来しています。

もし導入を先延ばしすれば、同業他社に差をつけられ、クライアントから「対応が遅い」「コストが高い」と見なされるリスクが高まります。特許事務所にとって、生成AIは“あれば便利”ではなく“導入が必須の基盤技術”になりつつあるのです。この記事では特許業界で働く方に向けて生成AI・LLM導入のメリットならびに注意点を紹介します。

特許事務所の代表的な業務:生成AI・LLM導入でこう変わる

1. 先行技術調査の効率化

特許事務所の業務で最も時間を奪うのが、先行技術調査です。特許庁のデータベースや各国の公開公報、さらには学術論文や技術記事まで幅広く調査する必要があります。従来の手法では数週間を要する場合もあり、調査担当者の負担は非常に大きいものでした。

ここに生成AIを導入すると、検索条件の入力から関連文献の抽出、要点の要約までを一貫して処理できます。たとえば「この発明に近い海外特許を探して」と依頼すれば、AIは自然言語で指示を理解し、関連性の高い公報を自動で提示し、類似度の高い部分を抜粋してまとめてくれます。

人間による最終確認は必須ですが、AIを補助ツールとして使うことで調査時間は半分以下に短縮可能です。効果は案件の難易度で変動しますが、弁理士はより付加価値の高い分析やクライアント対応に集中できるようになります。

2. 明細書ドラフト作成のスピードアップ

明細書作成は弁理士の専門性が最も問われる業務のひとつです。しかし、ゼロから文章を起こすのは膨大な時間を要し、表現のバリエーションを増やすことも容易ではありません。

生成AIを活用すれば、発明内容の概要を与えるだけで、請求項や要約、図面の説明といった雛形を短時間で生成できます。もちろんAIが出力した文章はそのまま採用できるものではありませんが、叩き台としては十分な品質を持っています。弁理士はその上で表現を精緻化し、戦略的に仕上げるだけで済むため、作業時間を大幅に削減できます。

また、複数の表現案をAIが提示することで、拒絶理由通知への柔軟な対応が可能になり、明細書の品質向上にもつながります。

3. 拒絶理由通知(OA)対応の効率化

特許庁から届く拒絶理由通知(Office Action)への対応は、弁理士の頭を悩ませる作業のひとつです。引用文献の把握、比較検討、補正案の検討には膨大な時間を要します。

生成AIを用いると、引用文献と出願内容の差異を自動で分析し、反論の論理構成を整理した草案を出力することが可能です。さらに過去のOA対応データを所内のナレッジベースと連携させれば、成功事例に基づいた反論パターンを提示することもできます。

結果として、OA対応にかかる時間と労力を削減し、クライアントへの迅速なフィードバックが可能になります。スピード感のある対応は、依頼者からの信頼度向上にも直結します。

4. 特許翻訳の自動化と精度向上

国際出願を扱う特許事務所にとって、多言語翻訳は避けて通れない業務です。特許独特の表現や法律用語に対応するため、高額な翻訳コストが発生してきました。

近年のLLMは、専門用語の文脈理解や文体の統一において高い性能を発揮します。特許翻訳に特化したカスタム辞書を組み込めば、精度はさらに向上し、人手による大幅な修正を必要としないレベルまで到達しています。これにより、短納期・低コストでの多言語出願が可能になり、翻訳担当者の負担も軽減されます。

なお、自動翻訳には法的効力がないため、最終レビューは人が行う前提で運用してください。

5. 所内ナレッジ共有と教育の革新

特許事務所では、過去の出願データや判例、OA対応の成功事例などが貴重な知識資産となります。しかし、それらが散在して活用されないままになっているケースも少なくありません。

生成AIをRAG(Retrieval-Augmented Generation)と組み合わせることで、所内の文書や事例を一元検索できる仕組みを構築できます。これにより新人弁理士やパラリーガルは、過去の成功事例を参考にしながら業務を進められ、教育コストが大幅に削減されます。経験豊富な弁理士にとっても、複雑な案件を処理する際の参考資料を瞬時に引き出せるメリットがあります。

リーガル分野ではRAGが信頼性向上の鍵とされ、人手レビューと組み合わせる前提が一般的です。

特許事務所への生成AI・LLM導入の課題と対策は?

特許事務所への生成AI・LLM導入する場合、いくつかの課題も存在します。

機密保持

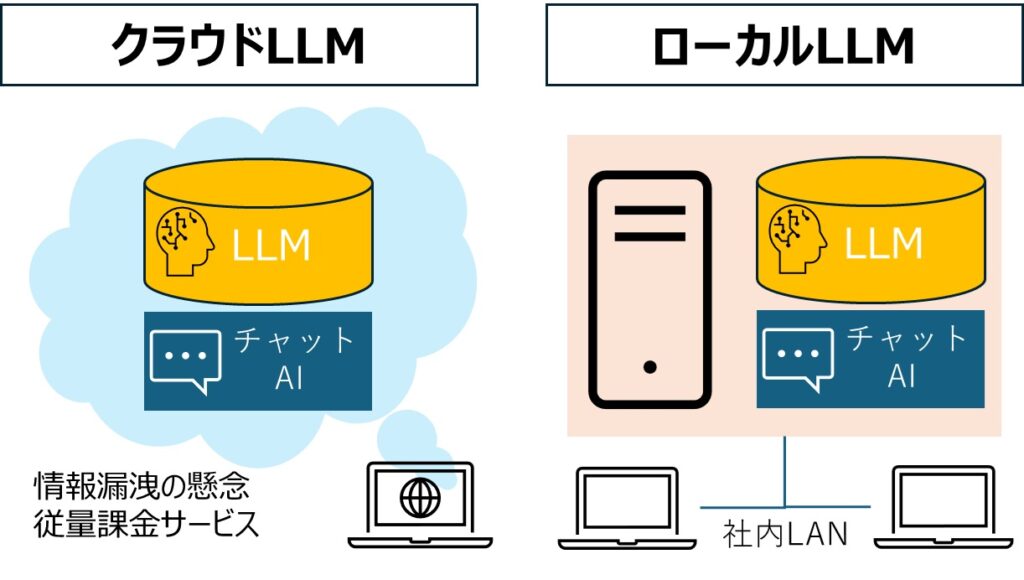

未公開特許のように機密性が高い情報を外部クラウドに預けるのは、大きなリスクを伴います。だからこそ、情報を自社の手元で守れる ローカル環境や専用サーバーでの運用 が最適解です。とくに、ネットに接続しない ローカルLLM であれば、外部への情報漏洩リスクを最小限に抑えつつ、安心して生成AIのメリットを享受できます。

つまり、ローカルLLMは「セキュリティ」と「利便性」を両立させる、法律事務所や研究開発部門にとって理想的な選択肢なのです。

正確性の担保

AIが誤った情報を生成するリスクを回避するため、必ず弁理士によるレビュー体制を整えてください。USPTOはAIツールの使用自体は不問としつつ、正確性の担保と必要に応じた開示、およびduty of candor(誠実義務)の順守を求めています。最終責任は人にあることを所内ルールに明記しましょう。

まとめ:生成AI・LLMの導入が特許事務所の競争力を決める

特許事務所にとって、生成AI・LLMは単なる効率化ツールではありません。人手不足の解消、案件処理数の拡大、クライアント満足度の向上、さらには所内ナレッジの活用強化といった、経営的なメリットをもたらします。

「まだ早い」「様子を見よう」と導入を先送りしていると、同業他社との差はどんどん広がっていきます。今こそ、生成AIを特許実務に組み込み、所内の競争力を高める第一歩を踏み出すべき時です。

ローカルLLMの導入をお考えの方は、ぜひお気軽にご連絡ください。貴所の業務に最適化したAI活用の方法をご提案いたします。