「毎日の単純作業に時間を取られている」—このような業務課題を抱える企業から注目を集めているのがノーコード・ローコードによる業務自動化です。中でも急速に採用が広がっている「n8n(エヌエイトエヌ)」は、プログラミング不要で複雑な業務フローを自動化できるオープンソースツールとして、IT部門から高い評価を得ています。

- 「n8nは本当に実務で使えるのか?」

- 「Zapierなど他のツールと比べて何が違うのか?」

- 「日本語環境でも問題なく運用できるのか?」

本記事では、こうした疑問を持つ企業のIT担当者やDX推進担当者に向けて、n8nの基本概念から実践的な活用方法、競合ツールとの比較、導入時の注意点までを徹底解説します。

n8nとは? — ビジネス現場を変える自動化プラットフォーム

n8nは、プログラミング知識がなくても業務プロセスを自動化できるオープンソースのワークフロー自動化ツールです。「この条件が満たされたら、この処理を実行する」(if this then that)というシンプルな考え方をベースに、500以上の連携可能なアプリケーション(ノード)を組み合わせて複雑な業務フローを構築できます。

※オープンソースとは:ソースコードが公開され、自由に利用・改変できるソフトウェアの形態。n8nの場合、自社サーバーに無料でインストールして利用できることを意味します。

N8Nで実現できる自動化の例

- 情報連携の自動化:Gmailで特定の件名のメールを受信したら、内容を抽出してSlackの特定チャンネルに通知

- データ同期の自動化:Google Sheetsに新しい顧客情報が追加されたら、自動的にNotionのデータベースに同期

- システム連携の自動化:外部システムからのWebhookをトリガーに、社内システムでデータ処理を実行し結果をメール送信

これらすべての処理を、一行もコードを書くことなく、直感的なドラッグ&ドロップのビジュアルインターフェースで構築できるのがn8nの強みです。

なぜn8nが業務利用に適しているのか

n8nは単なる「タスク自動化」ではなく、業務プロセス全体を自動化できるツールとして評価されています。とくに以下の2点が、業務利用での大きな利点です。

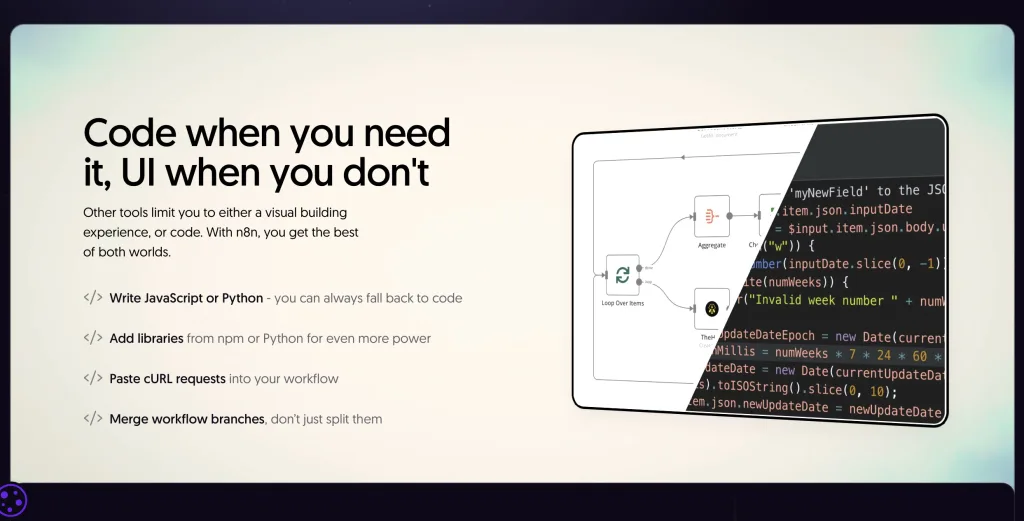

① 柔軟性の高さ

ZapierやIFTTTと異なり、n8nは複雑なロジックや条件分岐、ループ処理もGUIで設計可能。そのため、単純な連携だけでなく、実務に即した業務フローの構築に向いています。

② 自社運用が可能

n8nはオープンソースであり、オンプレミスや自社サーバーでの運用が可能です。これにより、機密性の高いデータを外部クラウドに出す必要がなく、セキュリティ要件の厳しい企業にも適しています。

n8nの使い方:基本操作からワークフロー作成まで

n8nの使い方はとてもシンプルです。ここではクラウド版を例に、基本的な操作の流れを紹介します。

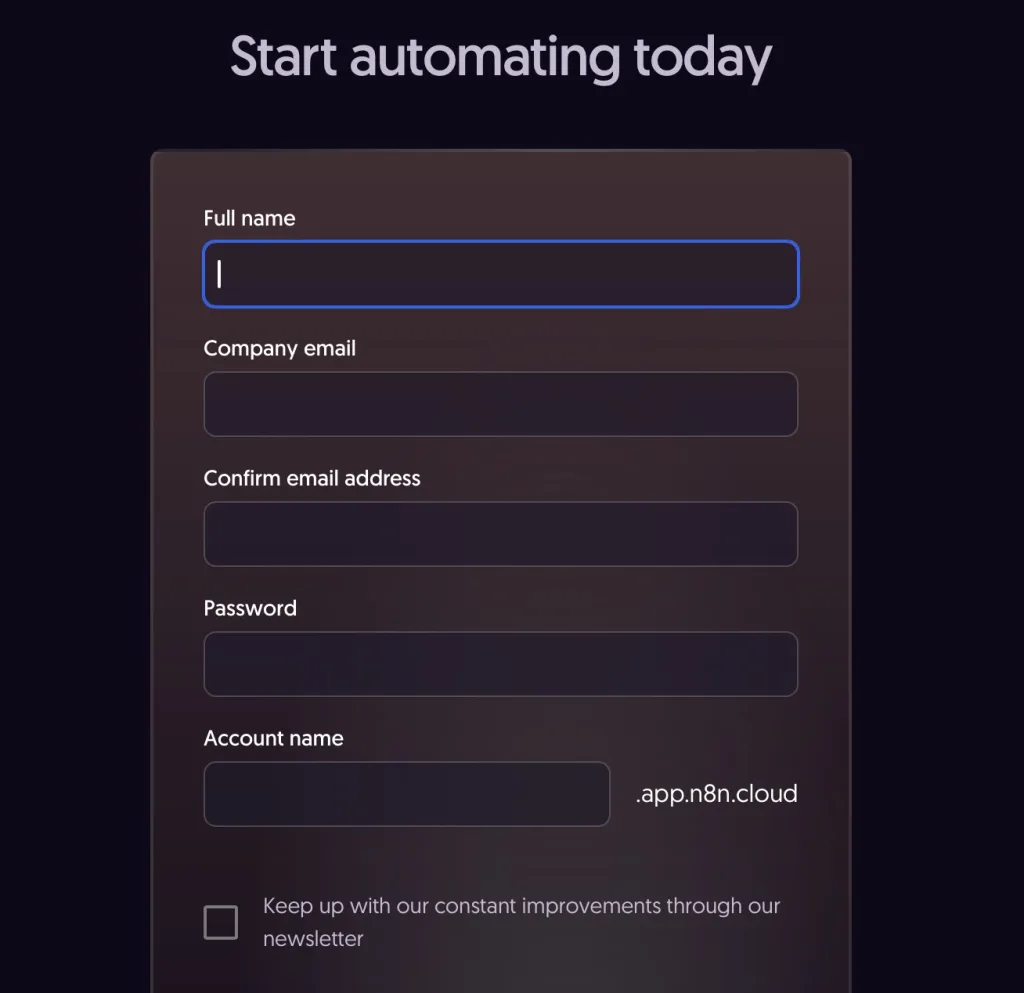

1. アカウント登録・ログイン

まずは公式サイトでアカウントを作成します。ログイン後、「Workflows」画面からワークフローの作成を開始します。

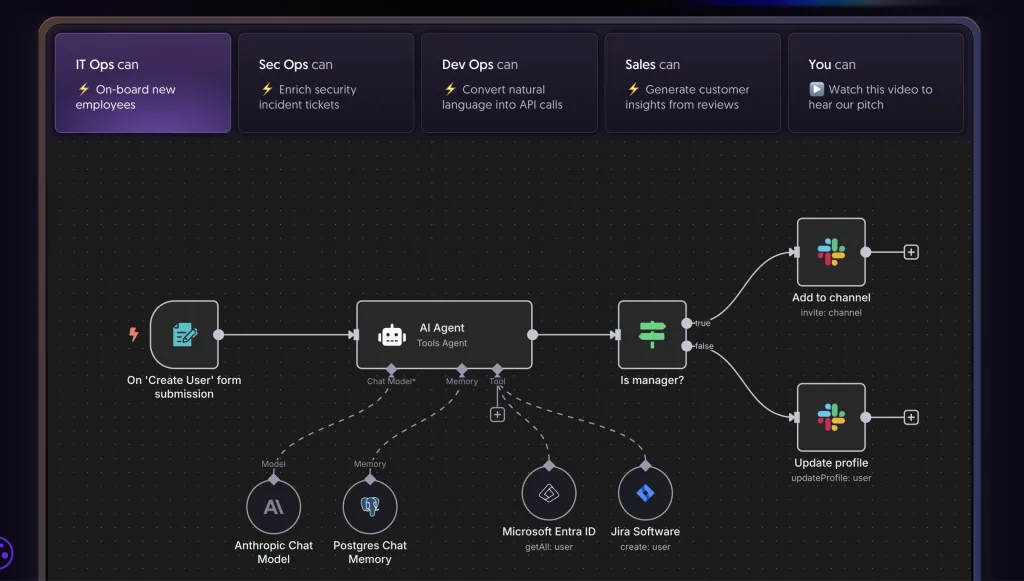

2. ノードを追加して処理を構築

n8nでは「ノード(Node)」と呼ばれる部品をつなげてワークフローを作っていきます。たとえば、以下のような流れです。

- 「Trigger」ノード:開始条件(Webhook、スケジュール、アプリ連携など)

- 「HTTP Request」ノード:外部APIとの通信

- 「Set」ノード:変数の作成・加工

- 「Slack」ノード:通知やメッセージ送信

ノードはドラッグ&ドロップで追加し、マウス操作だけでつなげられます。各ノードのパラメータは右ペインで設定可能です。

3. 条件分岐・ループも対応

「If」や「Switch」ノードを使えば条件分岐処理が可能です。さらに「SplitInBatches」ノードを使うことで、リストや配列のようなデータに対する繰り返し処理も実現できます。これにより、単純な一連処理にとどまらず、業務ロジックに即した設計が可能です。

4. 実行・デバッグ

ワークフローは手動または自動(トリガー)で実行可能です。ノードごとの処理結果は画面上にリアルタイムで表示され、変数の中身やエラー内容も確認できます。これにより、試行錯誤しながらフローを作り込んでいくことができます。

また、エラー処理は手動で設計する必要がありますが、n8nには「Error Workflow」機能があり、失敗時に専用フローへ分岐して通知・リトライ・ロールバックなどの処理を組み込めます。

5. 保存・履歴管理

作成したワークフローは「Workflow history」で過去版を一定期間復元できます(保持期間はプラン依存:Starter=1日/Pro=5日/Enterprise=1年以上)。コード管理が必要な場合は、Enterpriseプランで提供されるGit連携機能を利用します。

✅ 補足:自己ホスト版の使い方(概要)

Dockerを使えば、n8nを自社サーバーやローカル環境にインストールできます。主な流れは以下の通りです。

git clone https://github.com/n8n-io/n8n

cd n8n

docker-compose up -d

.envで環境変数を設定すれば、セキュリティや外部連携の調整も可能です。自己ホスト環境でもクラウド版と同様のUIを利用できます。

n8nはノーコードツールのなかでも「触って学べる」設計がなされており、ITリテラシーがあれば数時間で基本的な自動化が構築可能です。社内勉強会などにも活用しやすいツールといえるでしょう。

実践!n8nの業種別ユースケース

n8nは多様な業務プロセスの自動化に活用できます。以下に業種・用途別の具体例を紹介します。

1. 社内コミュニケーションの効率化

- 勤怠管理の自動通知

勤怠システムから退勤情報を取得し、Slackでマネージャーに自動通知。残業状況の把握や労務管理を効率化。 - 緊急対応の迅速化

監視システムのアラートメールを自動解析し、TeamsとPagerDutyに同時送信。対応時間を大幅に短縮。

2. 営業活動の効率化

- リード情報の一元管理

Webフォームから取得したリードをCRMとGoogle Sheetsに同時記録。データ入力の手間を削減し、営業活動をスムーズに。 - 予約とリマインドの自動化

カレンダー予約と顧客へのリマインドメールを自動連携。顧客対応の抜け漏れを防ぎ、成約率向上に寄与。

3. 定型業務の削減

- 請求書処理の自動化

受信した請求書PDFをOCRで読み取り、経理システムへ自動登録。入力作業の負担を軽減し、ミスを防止。 - 定期レポートの配信

毎週決まった時間にレポートを自動生成し、メールで配信。報告業務を効率化し、担当者の工数を削減。

これらはほんの一例であり、API対応しているSaaSや社内ツールが多ければ多いほど、活用範囲は広がります。

n8nの導入方法・日本語対応・注意点

● 導入方法

n8nは以下の方法で利用可能です。

- クラウド版(n8n.cloud)

クラウド版(n8n.cloud)は恒久無料プランはなく、14日間のFree trialのみです。長期利用や商用利用は有料プラン、コストを抑えたい場合は自己ホスト(無料)をご検討ください。 - 自己ホスト(Docker推奨)

自社環境で運用したい場合におすすめ。自己ホストは無料で利用可能。docker-compose構成が用意されています。

● 日本語対応

2025年時点、公式UIは英語のみです。コミュニティによる日本語化パッチや再コンパイル事例はありますが、公式サポート対象外です。なお、日本語テキストの処理自体に制限はありません。

● 注意点

- エラー処理は手動で設計が必要(エラーブランチやアラート設計が重要)

- ユーザー管理や監査ログは自己ホスト時に追加設定が必要

- 公式サポートはクラウド版のみ対象(OSSはコミュニティベース)

比較!n8nと ZapierやMakeとの違い

n8nとよく比較されるのが、同じく自動化ツールの「Zapier」や「Make(旧Integromat)」です。

Zapierは8,000以上のアプリに対応するクラウド専用サービス、Makeは無料枠(毎月1,000 Opsまで)を含むOps従量課金型です。対してn8nは自己ホスト可能で拡張性が高い点が特徴です。

| 比較項目 | n8n | Zapier | Make(旧Integromat) |

|---|---|---|---|

| コーディング不要 | ◯(ローコード対応も可) | ◎ | ◎ |

| オープンソース | ◎(自己ホスト可能) | ×(クラウドのみ) | × |

| 高度な制御機能 | ◎(分岐・ループ等に強い) | △(シンプル志向) | ◯ |

| 商用ライセンス | Sustainable Use License(fair-code系) | 従量課金制 | 従量課金制 |

| 拡張性 | ◎(独自ノード作成可能) | △(制限あり) | ◯ |

n8nは「自社で制御しながら柔軟に設計したい」「クラウド依存を避けたい」企業にとって最適な選択肢といえるでしょう。

まとめ:n8nをどう活かすか

n8nは、業務自動化を内製化したい企業にとって非常に優れた選択肢です。とくに「柔軟なワークフロー設計」「セキュアな自社運用」「初期費用ゼロで始められる」といった点が、企業のIT部門にとって魅力的です。

UIは英語ですが、日本語の業務処理にはまったく支障がなく、チームで共有しやすいビジュアル設計も大きな利点。もし「今ある業務フローのうち、手作業が多くて非効率な部分」を感じているなら、まずはn8nのクラウド版から試してみるとよいでしょう。