情シスで生成AIを活用できていますか?

企業のIT管理部門(情シス)は「社内の縁の下の力持ち」として、日々さまざまな業務を担っています。社内からの問い合わせ対応、システム運用や監視、セキュリティ管理など、その守備範囲は広大です。しかし、業務が肥大化する一方で人員は限られており、「効率化」と「質の向上」を両立することが難しい状況にあります。

こうした課題を解決する存在として注目されているのが生成AIです。この記事では生成AIを導入することで、企業のIT部門がどのように変わるのか、活用事例をご紹介します。

ユースケース1:社内ヘルプデスク・問い合わせ対応

IT部門に寄せられる問い合わせは、パスワードの再設定やソフトウェアの利用方法など、定型的なものが多くを占めます。生成AIを活用すれば、以下のような効率化が可能です。

- FAQ自動応答

社員が入力した質問に対して、社内ナレッジベースや過去の問い合わせ履歴をもとに回答を自動生成できます。これにより、よくある質問はAIが即時対応し、担当者は複雑な案件に集中できます。 - チケット振り分けの自動化

問い合わせ内容をAIが解析し、適切な部署や担当者へ自動でチケットを振り分けることが可能です。処理のスピードが向上し、対応漏れのリスクも軽減されます。 - サポート履歴の要約

過去のやり取りをAIが要約して提示することで、担当者は短時間で状況を把握でき、スムーズに対応を引き継げます。

ユースケース2:システム運用・監視

システム運用では、ログの監視や障害対応など膨大な情報処理が求められます。生成AIは以下のように貢献します。

- アラート内容の要約と優先度付け

監視ツールから大量に発生するアラートをAIが要約し、影響範囲や緊急度を分析して優先順位を提示。担当者は本当に重要なアラートに集中できます。 - 障害報告書の自動生成

発生したインシデントのログや対応履歴をAIが整理し、報告書や振り返り資料を自動で作成します。報告作業の負担を減らし、迅速な再発防止策の検討が可能です。 - 運用マニュアル作成支援

日々の対応内容をAIが記録・要約し、標準手順として文書化します。属人化を防ぎ、運用のナレッジを蓄積することができます。

ユースケース3:セキュリティ・リスク管理

セキュリティ分野はIT部門にとって特に重要であり、生成AIの活用余地も大きい領域です。

- ログ解析と異常検知の補助

膨大なセキュリティログをAIが要約し、通常とは異なるパターンを抽出。担当者が見逃しやすいインシデントの早期発見に役立ちます。 - インシデントレポートの作成

攻撃内容や影響範囲をAIが整理し、分かりやすい形でレポート化します。経営層や非技術部門への報告資料としても活用可能です。 - 教育コンテンツの自動生成

フィッシング対策や情報セキュリティ基本ルールをわかりやすくまとめ、社員教育用の教材を生成できます。人事部門との連携にも効果的です。

IT部門が生成AIを導入するメリットと導入効果

IT部門が生成AIを導入することで得られる効果は多岐にわたります。

まず、業務効率化とスピード向上です。定型的な問い合わせや文書作成をAIに任せることで、担当者は高度な判断や改善業務に集中できるようになります。結果として、対応時間が短縮され、全体の処理能力が向上します。

次に、属人性の排除と標準化です。運用マニュアルや障害報告書をAIが自動生成することで、担当者ごとに対応レベルがばらつくリスクを軽減できます。知識が組織全体に共有されやすくなり、異動や退職によるノウハウの喪失も防げます。

さらに、データ活用の高度化も挙げられます。AIは膨大な問い合わせデータやログを分析し、改善点や新たな課題を可視化します。これにより、IT部門は単なるサポート役から、経営や事業戦略に貢献する「攻めの部門」へと進化できます。

また、従業員体験(EX)の向上も重要なポイントです。問い合わせに即時回答が得られ、システムトラブル対応も迅速化することで、社員は業務を中断する時間が減り、全社的な生産性向上につながります。

生成AIを活用するうえでのリスクと注意点

一方で、生成AI導入には注意すべき点も存在します。

- 情報漏洩リスク:

- ログや問い合わせには機微情報が含まれる可能性があるため、社内環境での利用やデータ匿名化が必須です。

- AIの誤出力やバイアス:

- AIが生成した回答をそのまま適用すると誤解を招くリスクがあります。必ず人間による確認プロセスを残すべきです。

- 最終判断の責任:

- AIは補助的役割にとどめ、重要な判断や承認は担当者が行う必要があります。

これらを踏まえ、導入は小規模なPoCから始め、効果とリスクを検証しながら段階的に拡大することが望ましいでしょう。

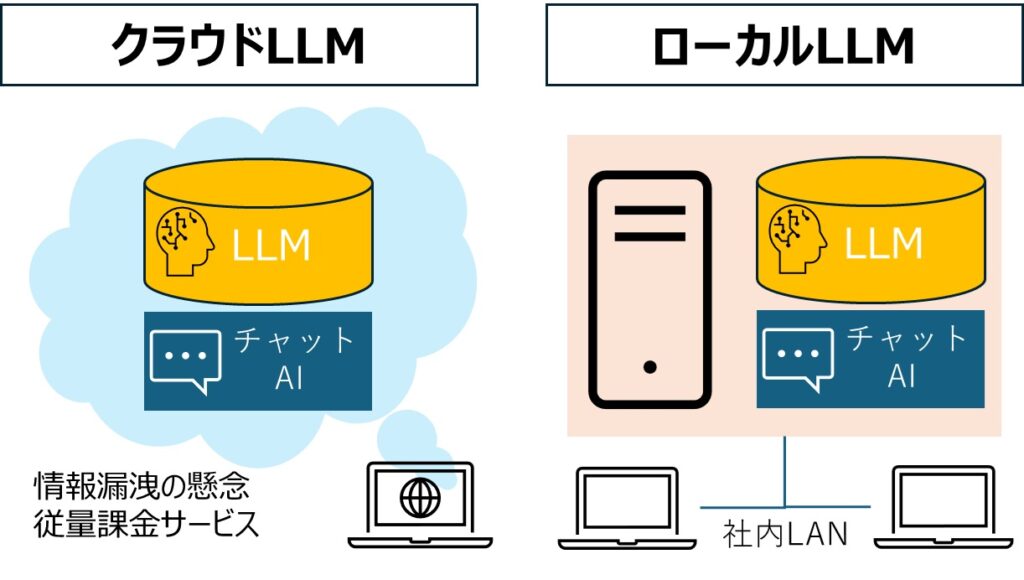

また、セキュリティを懸念する場合、一番安全なのはネットに接続しないでも利用できる社内ネットワーク専用のLLM、いわゆるローカルLLMを導入することも検討してみましょう。

ローカルLLMが解決策

- 機密性の担保:

- 問い合わせ内容・ログ・添付ファイルが社外に出ません。データ主権や業界規制(個人情報・取引情報・設計図など)への適合が容易になります。

- 統制と再現性:

- 利用するモデルのバージョン固定、プロンプトのテンプレート管理、監査ログを自社で管理できます。出力の根拠提示(RAGの出典表示)もルール化しやすいです。

- コストの見通し:

- APIの従量課金の“青天井”を避け、社内負荷に合わせてキャパ計画(GPU/CPU、量子化での最適化)を行えます。ピーク時のコスト急騰リスクを抑制できます。

- 低遅延・高可用:

- オンプレ/エッジ配置で応答速度が安定。閉域のため外部障害の影響も限定的です。

- 社内ナレッジの活用:

- 社内文書や特定の業務領域に最適化(RAG/軽微な微調整)。ChatGPTなど一般的なLLMより誤出力・バイアスを実運用で抑えやすくなります。

まとめ:生成AIで「頼られるIT部門」へ

生成AIは、社内ヘルプデスクからシステム運用、セキュリティ管理に至るまで、IT部門の幅広い業務に適用できます。業務効率化や標準化、データ活用の高度化を実現し、従業員体験の向上にも直結します。一方で、情報管理や誤出力リスクには十分な対策が必要です。

今後、生成AIは単なる効率化ツールではなく、IT部門を「頼られる存在」へと進化させる力を持ちます。企業のIT担当者は、まずは身近な問い合わせ対応や運用業務から活用を始め、徐々に適用範囲を広げていくことが成功のカギとなるでしょう。