行政が生成AIを活かすメリットと注意点

ChatGPTなどの生成AIは、今や企業だけでなく自治体や官公庁にも変革をもたらしつつあります。興味はあるけれど、具体的にどんな仕事で役立つのか、導入にはどんなハードルがあるのか気になりますよね。

本記事では、驚きの活用事例や気をつけるべき注意点を整理し、自治体が得られる具体的なメリットや、さらに進化するローカルLLMの可能性をわかりやすくご紹介します。読めばあなたの自治体や組織の働き方が変わるかもしれません。ぜひ最後までお付き合いください。

生成AIを活用するメリット

自治体や官公庁が生成AIを導入する最大のメリットは、業務効率化とコスト削減です。たとえば膨大な文書整理や報告書の下書きなど、従来は職員が多くの時間を割いていた作業をAIに任せることで、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。

また、職員の専門性を活かした判断業務や住民とのコミュニケーションに時間を割けるようになるため、行政サービスの質の向上も期待できます。

さらに、最新の生成AIは高度な自然言語処理技術によって、住民の問い合わせに対して柔軟な対応が可能です。過去のデータやナレッジベースを参照しながら回答することで、短時間かつ正確な情報を提供しやすくなり、住民満足度の向上にもつながります。

自治体などで生成AIの具体的な活用事例

1. チャットボットによる住民対応

事例:24時間対応の問い合わせ窓口を構築

ある地方自治体では、住民からの問い合わせが夜間や休日に集中しがちで、職員の負担が増加していました。そこでChatGPTを活用したチャットボットを導入し、以下のような成果を挙げています。

- 夜間や休日でも基本的なFAQ対応が可能になり、住民の利便性が向上

- 役所にかかってくる電話の件数が減少し、窓口対応に割くリソースを削減

- 職員は住民からの複雑な相談や対面でのサポートに時間を充てられるようになった

チャットボットは各種申請手続きの流れをガイドするだけでなく、関連書類のダウンロードリンクや、よくある質問の答えなどを瞬時に提示してくれます。住民は職員の営業時間を気にすることなく、気軽に問い合わせを行えるようになりました。

2. 公文書の要約・校正支援

事例:会議録・議事録の要約とチェック業務を半自動化

議会会議録や長大な政策提案書などは文字数が膨大で、要点をまとめるだけでも大変な作業です。ある政令指定都市では、生成AIを活用して以下のフローを構築しました。

- 会議で録音した音声を文字起こしツールでテキスト化

- 生成AIを使って要約と論点整理を自動で実施

- 人のチェックを経て最終版を公開

この仕組みにより、従来1週間ほどかかっていた会議録要約を2〜3日程度に短縮でき、校閲ミスや誤字脱字が減少したと言います。また、論点が整理された要約を職員間で共有することで、次の施策立案にもスムーズに移行できるようになりました。

3. 行政サービスの広報・PR

事例:SNS投稿やリリース原稿の自動生成

行政サービスを周知するための広報物やSNS投稿文を、生成AIが自動で作成するケースも増えています。たとえば、ある市役所の広報担当チームでは、以下のプロセスで作業を効率化しています。

- 担当者がAIに入力するための「概要」や「ターゲット層」の情報を用意

- 生成AIが複数パターンの文案やキャッチコピーを自動生成

- チームメンバーが内容をチェックし、最適な文案を採用

AIによる迅速なアイデア出しにより、広報のバリエーションが広がり、町の魅力や新しい施策を多角的にアピールできるようになりました。また、SNS向けの「短い訴求文」とウェブ記事向けの「長文記事」など、複数のスタイルを一括で作成できる点も評価されています。

4. 多言語翻訳を使った国際対応強化

事例:外国人住民向けの案内文書翻訳

近年、外国籍住民や観光客が増えた自治体では、多言語対応が課題になっています。そこで生成AIを利用し、公式ホームページや各種案内文書を多言語に翻訳・チェックしている事例があります。

- 住民が必要とする手続きガイドや観光パンフレットをAIが下訳

- 職員や専門家が最終チェックを行い、自然で正確な表現に仕上げる

これにより、自治体の国際対応力が高まり、外国人住民からの問い合わせ対応もスムーズになりました。翻訳コストや時間の削減だけでなく、コミュニケーションのハードルを下げる効果も大きいといえます。

5. 防災・災害対応における支援

事例:災害時の情報集約と迅速な住民周知

地震や台風など災害が発生した際、自治体は多数の情報を短時間で整理し、住民へ正確に周知しなければなりません。ある地域では次のような活用が進んでいます。

- SNSやメディアからの災害関連情報をAIが収集・要約

- 職員が情報を精査して緊急告知の原稿をAIに作成させる

- その内容を各種メディアやSNSで迅速に配信

生成AIを使うことで、多種多様な情報ソースを素早く取りまとめ、誤りや抜け漏れを最小限に抑えられます。さらに、ローカルLLMを導入している自治体では、外部クラウドにデータを送らずに機密度の高い災害計画などをAIに参照させられるため、セキュアな環境での支援体制が整えやすくなっています。

6. 補助金・助成金申請業務の効率化

事例:書類チェックと不備の早期発見

補助金や助成金の申請業務は、行政側・申請者側ともに大量の書類が必要で、細かな不備が問題になることもしばしば。ある自治体ではAIを活用して以下を実施しています。

- 申請書類や添付書類をAIが自動でスキャン・チェック

- 不備や漏れの可能性がある箇所にハイライトをつけ、担当職員に通知

- 担当職員が最終的に確認し、問題がなければ審査に進む

この仕組みによって、事務処理スピードが大幅に上がり、申請者へのフィードバックも早くなったため、住民満足度と自治体側の効率性が同時に向上したとの報告があります。

生成AI活用における注意点

1. 機密情報や個人情報の取り扱い

生成AIは入力データを学習に活用する場合があり、機密情報や個人情報が含まれるとセキュリティ上のリスクが発生します。取り扱うデータを十分に匿名化する、あるいは学習に利用しないポリシーを設定するなどの対策が必要です。

2. 正確性と責任の所在

生成AIがアウトプットした情報が必ずしも正確とは限りません。とくに法令解釈や重要な行政文書に関しては、最終的な確認・責任はあくまで人間が負うべきです。AIを参考情報として活用しつつ、誤りがないか複数のソースで確認することが大切です。

3. デジタル・デバイドへの配慮

AIを活用してオンラインサービスが充実すると、ネット環境やデジタルリテラシーの低い人々との格差が生じる可能性があります。住民の多様なニーズに対応するためには、窓口や電話相談など従来のサポート体制も維持・強化する必要があります。

ローカルLLMを利用するメリット

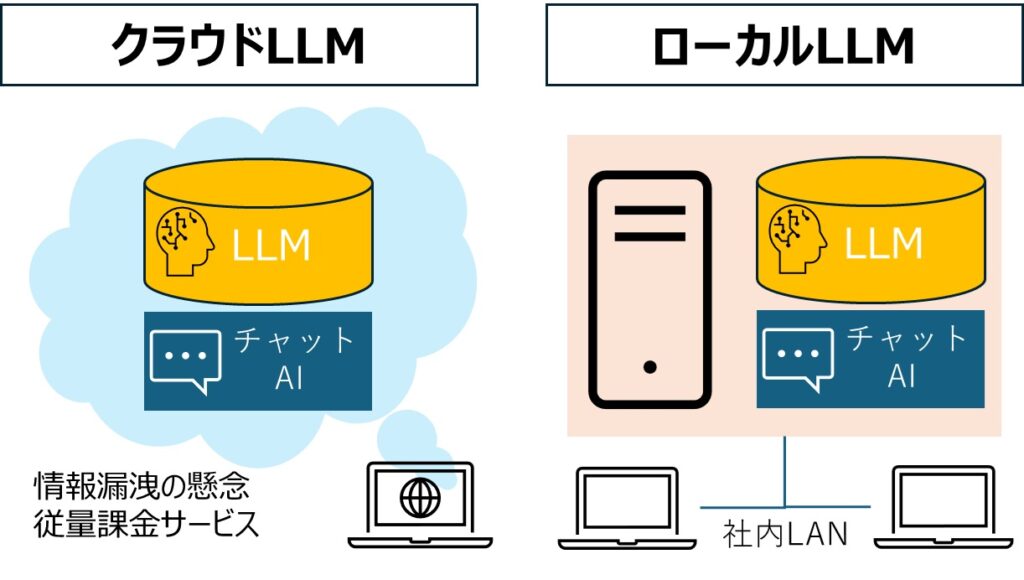

ローカルLLM(ローカル環境で運用する大規模言語モデル)を活用することで、クラウド上のAIサービスに比べて情報漏えいリスクを抑えられます。学習データやAIが生成する情報を組織内で一貫して管理できるため、セキュリティ面で安心感が大きいのが特徴です。

また、インターネット接続が限定的な環境でも動作するローカルLLMを選定すれば、災害時など通信が不安定な状況でもAIのサポートを利用し続けることが可能です。さらに、各組織特有の文書やノウハウをモデルに反映しやすいメリットもあり、自治体固有の課題へのピンポイントな対応が期待できます。

ローカルLLMについてもっと知りたい方は以下をクリックしてみてください。

まとめ

自治体や官公庁にとって、生成AIは業務効率を上げながら行政サービスの質を向上させる可能性を秘めています。しかしその一方で、情報漏えいや誤った情報提供などのリスクを見極めることが不可欠です。ローカルLLMを含む導入手段を視野に入れ、自組織が抱える課題や目的に合わせた上手な使い方を検討することが、これからの行政サービス改革のカギとなるでしょう。