プロジェクトAstraからGeminiまで

AI技術が急速に進化する今、「Googleはどのように検索を変えていくのか?」という疑問を持つ人は多いでしょう。

本記事では、Googleが目指すAIアシスタントのような検索の未来図を紐解き、その変革が私たちの検索体験やWeb業界にどんな影響をもたらすのかを探ります。読むことで、最新AIがもたらす使い方や、企業の戦略にも迫ることができるでしょう。「従来の検索がなくなるの?」といった不安にも寄り添いながら、新時代のテクノロジーを理解するヒントをお届けします。

Google検索が目指すAIアシスタントへの道

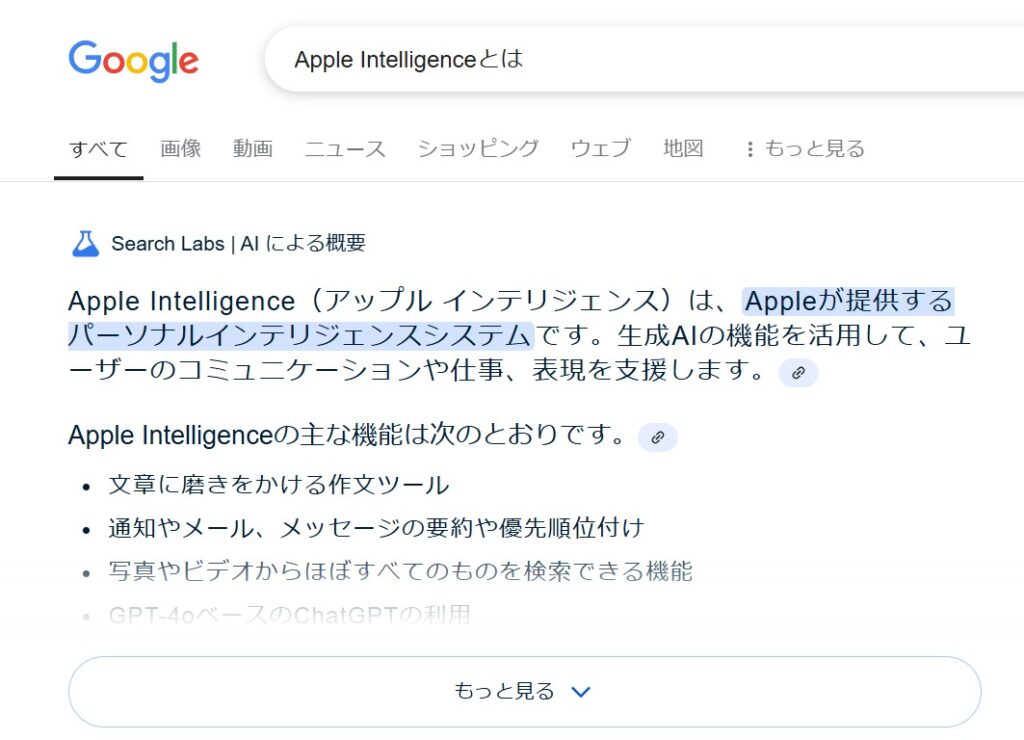

GoogleのCEOであるスンダー・ピチャイ氏は、同社が検索サービスにAIを組み込み続ける「旅の途中」にあると述べています。最初の大きな転換点は、2023年に一般ユーザーへ広く公開された「AI概要機能」でした。

しかし、この導入直後にAIの誤回答や“奇妙”な提案(「岩を食べろ」「ピザに接着剤を塗れ」など)が報告され、物議を醸したのも事実です。それでもGoogleはこの方向性を変えず、2025年には「過去最大規模の検索イノベーション」が起こるとピチャイ氏は強調しています。

AIオーバービューから広がる新たな検索体験

Google検索が“AIアシスタント”に近づく背景には、ユーザーが問いかける内容の多様化があります。これまでの検索は、10個ほどの青いリンクを提示して「どのサイトを見るかはユーザー次第」という形でした。しかし、AIを活用することで、検索結果そのものが「ユーザーに代わって情報を整理し、答えを導き出す」形に進化しつつあります。

たとえば、従来は「ウェブを開いて自分で必要な部分を読まなければならない」ケースでも、AIアシスタントなら要点をまとめ、関連情報を補足し、さらに対話形式で疑問点を解消することが期待されます。

Project Astraと拡張現実への応用

ピチャイ氏が言及した「Project Astra」は、Google傘下のDeepMindが開発を進めるマルチモーダルAIシステムです。画像や動画などのビジュアル情報をリアルタイムで処理し、その内容を把握してユーザーに答えを返すことをめざします。

この技術の延長として、Googleは将来的に「拡張現実(AR)スマートグラス」への応用も視野に入れているとのこと。カメラで捉えた映像をAIが即座に解析し、その場で役立つ情報を提示する――そんな未来の検索体験が実現すれば、私たちの“情報収集の仕方”そのものが大きく変わるでしょう。

Gemini Deep Research:長時間のリサーチを自動化

さらに注目すべきは「Gemini Deep Research」です。これは、複雑なリサーチタスクを自動的にこなすAIエージェントで、内容によっては数分かけて長大なレポートを生成できる機能だとされています。

従来、ユーザーは特定のテーマを調べるために、検索結果を何度も行き来しながら記事や論文を読み込む必要がありました。しかし、Gemini Deep Researchが一般化すれば、検索の概念そのものが「ユーザーの代わりに情報を集約してまとめる」というものに変わるかもしれません。

Project Marinerが変える“ウェブ利用”の形

もう一つのAIエージェント「Project Mariner」にも言及がありました。MarinerはWebサイトのフロントエンドをユーザーに代わって操作できる仕組みを目指しているといわれています。もしこれが普及すれば、ユーザーは実際にWebサイトを訪問せずに必要な情報を取得できるため、サイト運営者にとってはトラフィック構造の大きな変化をもたらす可能性があります。

検索結果の質や利便性が向上する一方で、広告収益やSEO対策に依存しているサイトにとっては、ビジネスモデルの再考が迫られるかもしれません。

ユーザーとの対話を深める検索へ

ピチャイ氏は、今後のGoogle検索がユーザーの追加質問に応じるなど、より対話的な体験を提供すると示唆しています。これはまさに、ChatGPTのようなチャットボット型インタフェースとの競合を想起させるポイントです。

すでにChatGPTは世界的に多くの利用者を抱えており、Google検索にとって脅威となる可能性があります。Googleは「Gemini」という大規模言語モデルを開発して対抗するだけでなく、検索画面に直接AIを統合している点で差別化を図っているようです。

AI主導の変化にどう備えるか

ここ数年で急速に進んだ生成AI技術は、多くのユーザーや企業のビジネスモデルに影響を与えています。Googleの検索体験が「AIに要約を任せる」方向へ進むことは、コンテンツを提供する各種サイトの収益源や認知度に影響を及ぼすでしょう。

一方で、利用者目線では、煩雑な検索や情報整理の負担が軽減され、より素早く答えにたどり着けるメリットがあります。ユーザーの体験価値が向上することで、新たなサービスやビジネスチャンスも生まれるかもしれません。

まとめ

Googleの検索サービスは、長年の“青いリンク”から脱却し、AIアシスタントとして進化する道を着実に歩んでいます。トラブルや批判にもめげず、2025年には大幅なアップグレードが予想されるこの領域は、私たちの「知る・探す」行動そのものを根本から変える可能性を秘めています。

今後、Project AstraやGemini Deep Research、Project Marinerといった先端AIがどのように実用化され、どんなサービスやプロダクトが生まれるのか――引き続きウォッチしておくことで、次のイノベーションの波をいち早くつかむヒントになるでしょう。