“深い推論”か“高速コスパ”か:Opus 4.1 と Sonnet 4 の分岐点

Anthropic は 2025 年5 月にClaude 4ファミリーを発表し、フラッグシップモデルの Claude Opus 4 とバランス型の Claude Sonnet 4 を公開しました。いずれも従来のモデルより長い 200 K トークンのコンテキストウインドウを備え、画像を含むマルチモーダル入力やツール使用、メモリ機能をサポートしています。2025 年8 日には Opus 4 の改良版として Claude Opus 4.1 がリリースされ、ソフトウェア工学ベンチマークやエージェントタスクでの性能が向上しました。

この記事では、新モデル Claude Opus 4.1 の特徴を整理し、そのベースラインとなる Claude Sonnet 4 との違いを明確に解説します。価格や性能、適したユースケースの違いを理解することで、目的に合ったモデル選択の参考になります。

最新モデル:Claude Opus 4.1 の概要

以下は Opus 4.1 の基本情報です。

- リリース日:

- 2025年8月5日です。

- 目的:

- Opus 4 のドロップインアップグレードです。複雑なエージェントタスクや実コードの修正でより高い精度と安定性を提供します。

- コンテキストウインドウ:

- 200 K トークン(入出力合計)です。API では “claude‑opus‑4‑1‑20250805” というモデル名で利用します。

- 出力トークン上限:

- 32 K トークンです。

- API価格:

- 入力は1 M トークンあたり15ドル、出力は1 M トークンあたり75ドルです。Opus 4 からのアップグレードでも価格は据え置きです。

主な強化点:

- SWE‑bench Verified で74.5 %とさらに高いスコアを達成し、マルチファイルのコードリファクタリングでも精度が向上しています。

- 長時間にわたるステップバイステップ思考が可能で、詳細を漏らさずに推論を行います。ユーザーには思考の概要を表示する “extended thinking” 機能を提供します。

- エージェント的タスク(複数のツール呼び出しを伴う長い作業)での精度が向上しました。Rakuten は大規模なコードベースのバグ修正時に不必要な変更を行わない点を評価しました。

- 入力に対して細かい予算管理が可能で、API 利用者は思考時間を調整してコストと性能を最適化できます。

Claude Sonnet 4 の概要

以下は Sonnet 4 の基本情報です。

- リリース日:

- 2025年5月22日です。

- 役割:

- Opus 4 より軽量でコスト効率に優れたモデルです。高い推論能力を維持しながらユーザー向けチャットや大量処理に適しています。

- コンテキストウインドウ:

- 200 K トークンです(API 上では2025年8月のアップデートにより最大1 M トークンまで拡張され、200 K を超える入力には別料金が適用されます)。1 M コンテキストはベータ提供であり、API で利用可能です。

- 出力トークン上限:

- 64 K トークンです。

- API価格:

- 通常コンテキストでの入力は1 M トークンあたり3ドル、出力は1 M トークンあたり15ドルです。コンテキストが200 K を超える場合は入力が6ドル、出力が22.5ドルに増加します。

特徴:

- Sonnet 3.7 から大幅に向上し、SWE‑bench で72.7 % の高いスコアを達成しました。

- 多数のユースケースに対応できるバランス型モデルで、チャットボット、文書要約、マルチメディア解析、顧客対応エージェント、軽量コーディングなど広範な用途に適しています。

- 高速応答と低コストに重点を置き、遅延に敏感なアプリケーションに向いています。

- 2025年8月に1 M トークンの長コンテキストベータが発表され、巨大なコードベースや文書群を一度に扱う用途が可能になりました。

Opus 4.1 と Sonnet 4 の違い

性能と推論能力

- 推論の深さ:

- Opus 4.1 は Anthropic の現行モデルの中で最も高い推論能力を持っており、複雑なロジックチェーンや長時間の思考が必要なタスクで優位性を示します。Sonnet 4 も高度な推論が可能ですが、extended thinking の深さは Opus ほどではありません。

- SWE‑bench 等のベンチマーク:

- Opus 4 は SWE‑bench Verified で72.5 % を記録し、Opus 4.1 では74.5 % に向上しました。Sonnet 4 は72.7 % で Opus よりわずかに低いです。

- 連続思考・エージェントタスク:

- Opus 4.1 は複数ツールを連携しながら数時間にわたるタスクを遂行でき、長いコードリファクタリングや研究プロジェクトで安定した成果を残します。Sonnet 4 は迅速なレスポンスに最適化されており、エージェントタスクでは正確性よりスピードを重視するケースに向いています。

コンテキストと出力の違い

| 項目 | Claude Opus 4.1 | Claude Sonnet 4 |

|---|---|---|

| コンテキストウインドウ | 200 K トークン | 200 K トークン(2025 年8 月から 1 M トークンのベータ提供) |

| 出力トークン上限 | 32 K | 64 K |

| 価格(通常コンテキスト) | 入力 15 $/M トークン、出力 75 $/M トークン | 入力 3 $/M トークン、出力 15 $/M トークン |

| 長コンテキスト料金 | ― | 200 K トークン超の場合、入力 6 $/M トークン、出力 22.5 $/M トークン |

| プラン提供 | Max/Team/Enterprise プランおよび API で利用 | 全ユーザー(無料プラン含む)で利用可能 |

用途の違い

Opus 4.1 が適しているケース

- 深いコード理解と長時間のリファクタリング:SWE‑bench における高性能と長時間の思考能力から、複雑なコードベースの改善や数時間にわたるバグ修正に向いています。

- エージェント的なタスク:情報検索やツール連携を繰り返しながら解決策を探索するタスクで、行き当たりばったりの処理を避ける能力が重要な場合に適しています。

- 研究・分析:大規模データの統合や詳細な推論が求められる研究業務、ビジネス分析、戦略立案に適しています。

Sonnet 4 が適しているケース

- チャットボットや顧客対応:応答速度の速さとコスト効率の良さから、大量の問い合わせやインタラクティブな会話型エージェントに最適です。

- 長文コンテンツ生成や要約:64 K 出力トークンにより、長い文章や報告書を一度に生成・要約できます。

- 軽量なコード生成:簡単なスクリプトや関数、API 統合など、迅速な実装が求められる場合に適しています。

- 高コンテキスト処理:1 M トークンのベータ版により、大規模なコードベースや大量文書の分析が可能です。料金は上がりますが、長い文脈を保持できるため大規模プロジェクトや法務・研究分野で有用です。

モデル選択のポイント

- タスクの複雑さ

- 複雑なロジックや長時間の推論が必要であれば Opus 4.1 を選び、単純な応答や大量処理が中心なら Sonnet 4 が適しています。

- コストとパフォーマンスのバランス

- Opus 4.1 は Sonnet 4 に比べ約5倍の料金がかかります。費用対効果を考慮し、深い推論が本当に必要な部分にだけ Opus を使うのが実用的です。

- 出力と文脈の長さ

- 長い文章を生成したい場合や64 K を超える出力が必要な場合は Sonnet 4 を選択し、精緻なコードや分析で32 K 出力でも十分な場合は Opus 4.1 が良いでしょう。

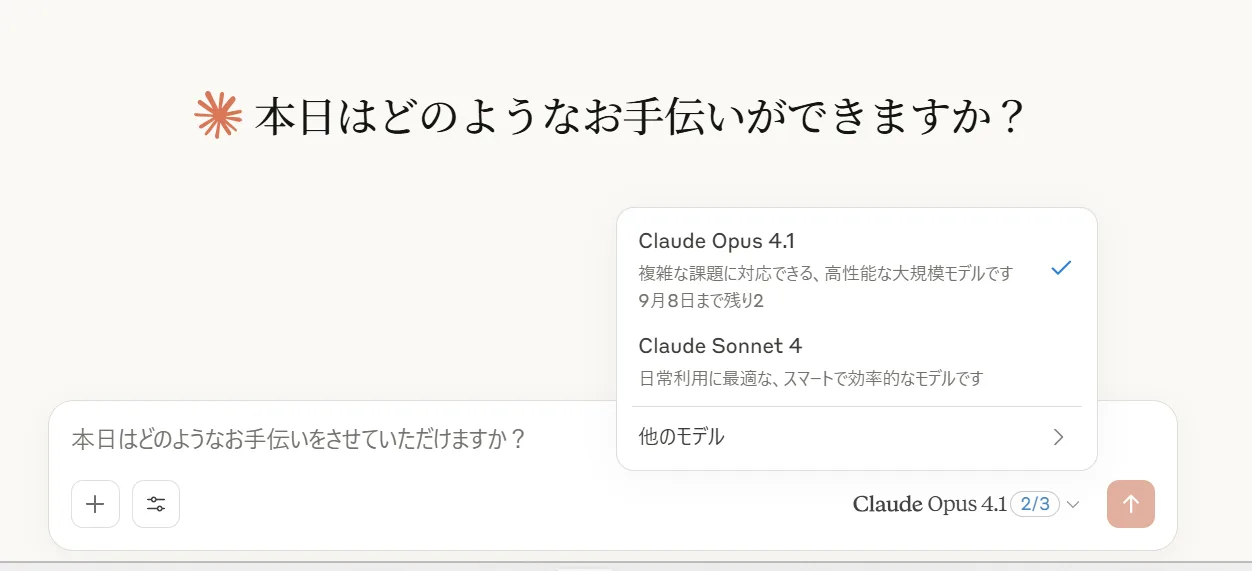

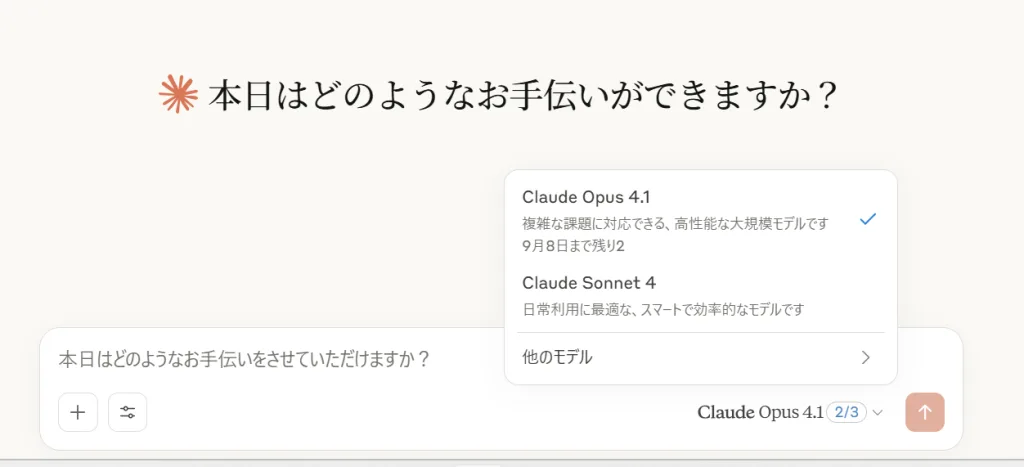

- 利用プラン

- Sonnet 4 は無料ユーザーも利用できます。そのため、手軽に試したい場合は Sonnet から始め、必要に応じて Opus 4.1 へ移行するのが良い戦略です。

まとめ

Claude Opus 4.1 と Claude Sonnet 4 は同じ Claude 4 ファミリーに属しており、どちらも200 K 以上の大規模コンテキストやマルチモーダル入力、ツール使用をサポートしています。ただし、両者が重視する軸は異なります。Opus 4.1 は深い推論能力と長時間の作業に特化しており、ソフトウェア開発や研究など精度が最優先されるタスクに向いています。一方、Sonnet 4 はコスト効率と応答速度を重視し、大量のチャットやコンテンツ生成、軽量なコーディング支援に適しています。また、2025 年8 月には Sonnet 4 向けに1 M トークンの長コンテキスト機能が追加され、さらに大規模なプロジェクトでの利用価値が高まりました。

用途や予算に応じて二つのモデルを使い分けることで、生産性とコストのバランスを最適化できます。たとえば、詳細な設計や長期的な推論には Opus 4.1、実装や反復処理には Sonnet 4 と使い分けるワークフローが有効です