初めてのAIアプリを“サクッと”実現?Bubble AIの可能性に迫る

近年、ChatGPTやMidjourneyの登場によってAI技術が一気に身近な存在となり、アプリ開発の敷居が下がったと感じている方も多いでしょう。しかし「AIを使ったアプリを作ってみたいけれど、具体的に何から始めればいいのかわからない」という声も多く聞かれます。

そんなとき注目すべきが、ノーコードツール「Bubble」に新たに搭載されたAI支援機能、通称「Bubble AI」です。本記事では、Bubble AIの概要から他社ツールとの比較、導入時のポイントやメリットまで詳しく解説します。読めばAI×ノーコードの最前線がきっとクリアに見えてくるはずです。

Bubble AIとは何か:AIが加速するノーコードの新潮流

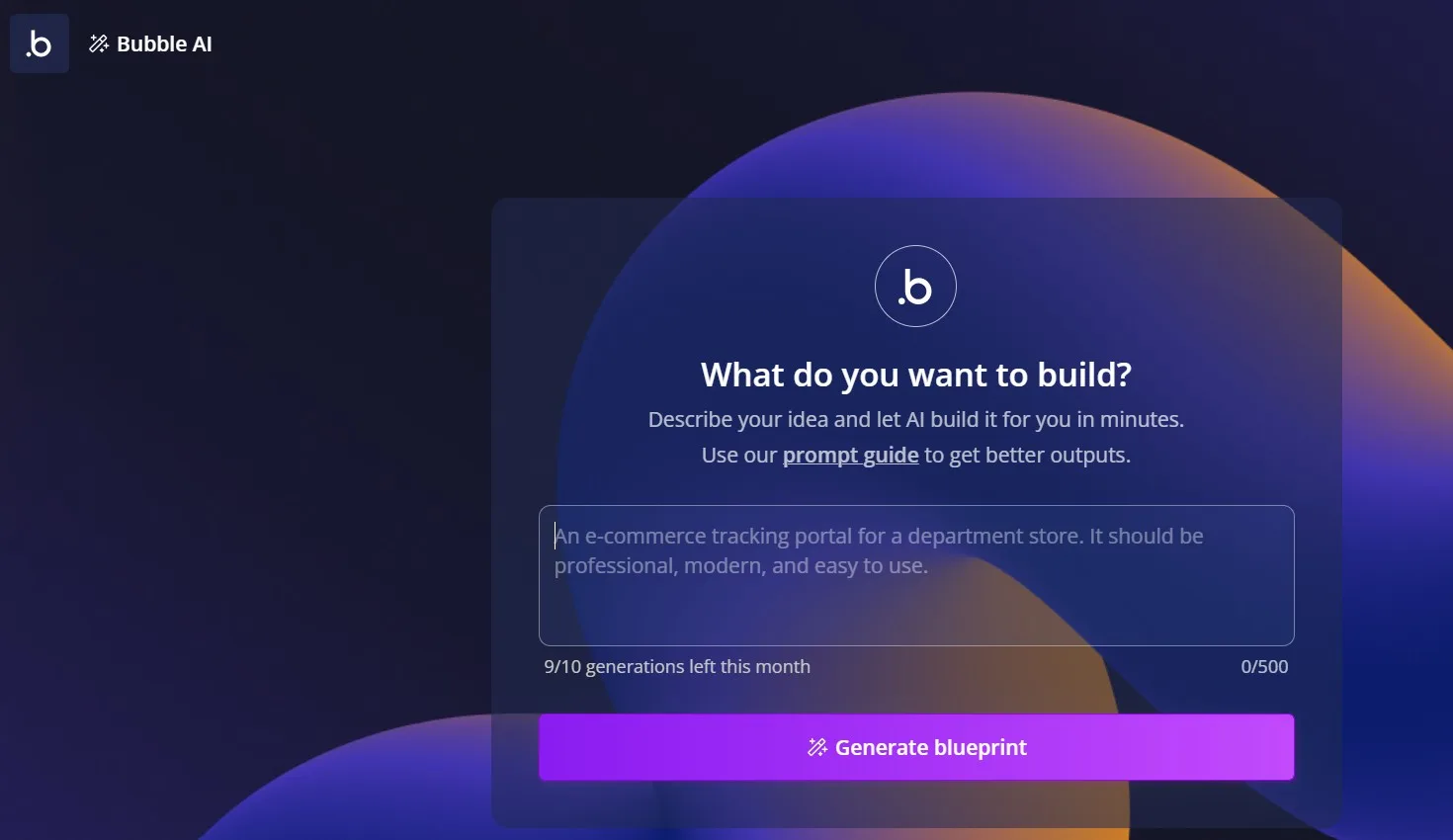

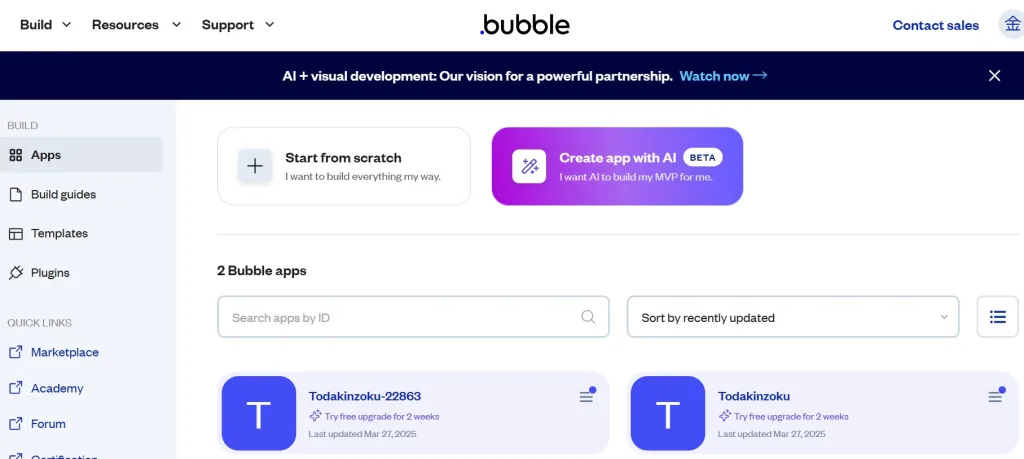

Bubble AIは、テキストによる要件入力からフロントエンドとバックエンドの基盤を自動生成する、いわゆる「ノーコード+AI」の先進的プラットフォームです。自社製品やサービスの立ち上げ時、「アイデアはあるけれど開発リソースが足りない」「とにかく早くMVPを仕上げて顧客にテストしてもらいたい」といった課題は多くのスタートアップにとって深刻な悩み。そんなとき、Bubble AIならテキストプロンプトを入力するだけでデータベース設計やUIパーツの配置、ワークフローの基盤部分を自動的に構築してくれます。

もちろん「本当に実用レベルのアプリができるの?」と疑問を抱く方もいるかもしれません。現状ではAIが完全にすべてを作り上げるというより、あくまで“アプリのたたき台”を短時間で仕上げることにフォーカスしています。しかし、これにより開発者は骨組みの設計にかける時間を大幅に削減でき、本来注力すべきビジネスロジックやユーザー体験の改善により多くのリソースを割くことが可能です。こうした“スピード”を最大限に活かす仕組みこそが、Bubble AIの本質的な魅力といえるでしょう。

他のAIアプリ開発ツールとの比較:どれを選ぶべきか

| 項目 | Bubble AI | Glide | OutSystems |

|---|---|---|---|

| 主な特徴 | – ノーコードでありながらUI・ワークフローの自由度が高い – AI機能(Bubble AI)により「アプリの骨組み」を短時間で自動生成 – 拡張性やカスタマイズ性が豊富で、個人から中小企業〜大企業まで幅広く利用可能 | – スプレッドシートやAirtableを中心としたデータ駆動型アプリが得意 – AIカラム機能でテキスト要約や感情分析などを簡単に導入可能 – テンプレートやコンポーネントが豊富で、初心者でも扱いやすい | – エンタープライズ向けローコードプラットフォームの代表格 – AI Mentor Systemでアプリの初期設計・開発を支援 – 拡張性・性能ともに高く、大規模企業・ミッションクリティカルな用途で多数実績あり |

| 料金プラン | – Freeプランあり(開発やテストに十分対応) – 有料プラン:Starter(約29ドル〜)/ Growth / Team / Enterpriseなど – ワークロードユニット(WU)による従量課金制も採用 | – Freeプランあり(小規模アプリの作成・共有に対応) – Maker(25ドル〜)/ Team / Business / Enterpriseなど – 主に「ログインユーザー数」や「データ行数」で上限が定められ、追加課金が発生 | – 個人学習用のPersonal環境は無料 – ビジネス利用はエンタープライズ契約が中心(年間数万ドル〜の大規模ライセンス) – 大規模導入前提で価格設定され、オンプレミス・クラウドいずれも対応 |

| AI機能対応 | – Bubble AI:テキストによる要件入力でUI・DB・ロジックを自動生成 – ChatGPTなど外部AIとのAPI連携もAPIコネクタで簡単 – AI生成後、ビジュアルエディタで細かい修正・追加が可能 | – Glide AIカラム:テキスト要約や感情分析など“カラム”として利用可能 – 作成するアプリに直接AI機能を組み込める(例:レビュー文から自動タグ付け) – モバイル対応アプリの生成をスプレッドシートベースで素早く行える | – AI Mentor:アプリ設計の提案やリファクタリングを支援 – 公式コネクタでChatGPTなどを組み込みやすい – セキュリティやパフォーマンス診断にもAIを活用し、大規模開発をサポート |

| 開発の自由度 | – ドラッグ&ドロップでUIを自由に配置可能 – プラグインマーケットで各種機能を追加できる – 外部API連携、Webhook受信など柔軟度が高い | – テンプレート/コンポーネント中心で手軽 – スプレッドシートをUIにマッピングして簡易アプリを組むスタイル – デザインやワークフローの自由度はBubbleに比べるとやや限定的 | – 開発専用IDEやクラウドエディタを用い、C#などのコード拡張も可能 – SOAP/REST/Webhooks、レガシーシステムとの連携にも強い – エンタープライズならではの広範囲なシステム統合を想定 |

| 学習コスト | – 直感的に操作できる部分が多いが、機能が豊富ゆえ覚えることも多い – ノーコード初心者は公式チュートリアルで基礎を習得すれば入りやすい – AI支援がある分、初期設計はスピードアップが可能 | – スプレッドシート操作に慣れていれば導入が容易 – テンプレートに従えば簡単に動くが、大幅なカスタマイズは難しい – 簡易ツールとしては最速レベルだが高度な要件には不向きの場合も | – プロ開発者やIT部門が活用する想定で、学習コストは高め – 高度な開発プロセスやセキュリティ要件に応えられる分、社内体制が必要 – AI Mentorがあるとはいえ、基礎的なプログラミングやDB知識があると望ましい |

| エンタープライズ対応 | – Team / Enterpriseプランで専用サーバーやSLAを提供 – 大手企業でも利用事例あり、実運用レベルのスケールに耐えうる – セキュリティや監査機能等はプランに応じて拡充 | – Business / Enterpriseプランで管理機能を強化 – ユーザー数やデータ行数に応じた従量課金が大きくなる傾向 – 主に社内ツールや限定配布アプリに適した仕組み | – エンタープライズ特化でミッションクリティカルに対応 – SLA保証、オンプレホスティング、セキュリティ認証など柔軟に対応可 – 大企業の基幹システムと連動する大量導入事例が豊富 |

AIを活用したアプリ開発を支援するプラットフォームは、実はBubble AIだけではありません。GlideやAdaloはモバイルアプリ開発に強みを持ち、スプレッドシートデータを起点にするなど、より簡易的かつスピーディにアプリを組める仕組みがあります。またエンタープライズ向けで知られるOutSystemsは大規模開発やレガシーシステムとの統合、セキュリティ要件を重視する企業で選ばれるケースが多いです。SAP傘下のAppGyverも高いUI自由度で強力なロジック設定ができる一方、習熟コストはやや高め。

では、こうした選択肢のなかでBubble AIを選ぶ理由はどこにあるのでしょうか。第一に挙げられるのは、開発スピードとカスタマイズ性のバランスです。GlideやAdaloよりも自由度が高く、OutSystemsほどの初期コストもかかりません。初心者が扱いやすい反面、実は高度なワークフロー設計も可能で、拡張性は十分。アプリの草案から“ちゃんとした製品”に育てていくうえで壁にぶつかりにくいのがBubbleの特徴であり、そこにAIの補助が加わったことで「アイデアをすぐ形にし、次のステップに進む」プロセスが一段と加速されるのです。

Bubble AIの料金プランとビジネス活用への展望

では、Bubble AIを使ううえで気になるのが料金プランやビジネス利用時のオプションでしょう。Bubbleには開発テストに十分なFreeプランが用意されており、個人が試作を行う段階では無料で始められるという大きなメリットがあります。そこからアプリを本番公開したい場合はStarterプラン以上の有料契約へ移行する仕組みです。月額や年額契約、そして負荷に応じたワークロードユニット(WU)の従量課金といった柔軟なスキームが提供されているのも特徴的といえます。

さらにチーム単位やエンタープライズ向けプランでは、セキュリティ設定やバージョン管理、複数のサブアプリ機能など大規模運用に耐えうる機能が実装されています。企業導入では「担当部署が小さなMVPを素早く作り、結果次第で拡張」するといった段階的な開発手法が有効で、BubbleのAI機能はこの“素早い試行錯誤”をバックアップしてくれるでしょう。大掛かりなシステムへの移行を踏まえつつも、まずは小さく試して早期に検証を進める。そうしたアジャイル的アプローチがますます主流になる中で、Bubble AIは非常に頼もしい存在になると考えられます。

Bubble AIを使う際の技術要件と外部連携

Bubbleをはじめとするノーコードツールの大半は、Webブラウザ上で開発が可能です。開発用PCのOSをほとんど選ばずに利用できるため、WindowsでもMacでも比較的快適な編集環境が整います。とはいえ、Bubbleのエディタは非常にリッチなので、メモリやCPUに多少の余裕があるマシンを使うほうが作業しやすい点は念頭に置きましょう。

さらにAIアプリにおいて見逃せないのが外部サービスとの連携です。BubbleのAPIコネクタ機能を使えば、ChatGPTをはじめとするLLM系サービスや決済系API、SNSログインなど多種多様な外部リソースと統合可能です。おかげで「作りたい機能をすぐに付け足せる」フレキシブルさこそが、AIを組み込む際のハードルを下げるカギになります。

加えてWebhookの受信やサードパーティの自動化ツールとも容易に連携できるため、企業システムとのデータ連携やリアルタイム通知といった要件にも柔軟に対応しやすいです。このように、Bubble AIは“AIでアプリを自動生成する”だけでなく、“アプリにAIを自由に組み込む”ための強力な基盤でもあるのです。

まとめ:AIとノーコードが交差する未来を掴むために

AI技術の進歩は目まぐるしく、今日学んだことが明日には過去のものとなるほど発展のスピードが加速しています。そんななか、Bubble AIのように「ノーコードでありながらAI活用の恩恵をも存分に受けられる」プラットフォームは、開発者に限らずビジネスパーソンにとっても新たな可能性を切り開く大きなヒントになるでしょう。

社内でアイデアを素早く形にして上層部へ提案したり、小規模スタートアップが最低限のリソースでユーザーフィードバックを得るためのMVPを作ったりと、Bubble AIの利用シーンは非常に幅広いものがあります。特に、今まではプログラミングスキルや外部委託のコストが障壁となっていた領域にも参入しやすくなるはずです。大事なのは、まずは小さく試してみること。その行動を後押ししてくれるのが、ノーコードとAIの融合によって生まれた最新ツール、Bubble AIにほかなりません。これを機に、みなさんもAI時代のアプリ開発へ一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。