遺伝子をいじる感覚でAIアート―Artbreeder完全ガイド

「AI画像生成は試してみたいけれど、英語サービスはハードルが高そう」──そんな不安を抱く読者に朗報です。本稿では、画像を“交配”させるユニークな仕組みで世界中のクリエイターを魅了する Artbreeder を総点検します。

料金は? 著作権は? Runway MLやNightCafeとの違いは? 知らないままだと損をしかねない意外なメリット・注意点を包み隠さず解説。読み終える頃には、今日から自分の制作フローにAIを組み込む具体的イメージが描けるはずです。

Artbreederとは何か――“遺伝子”感覚で手軽にAI画像生成

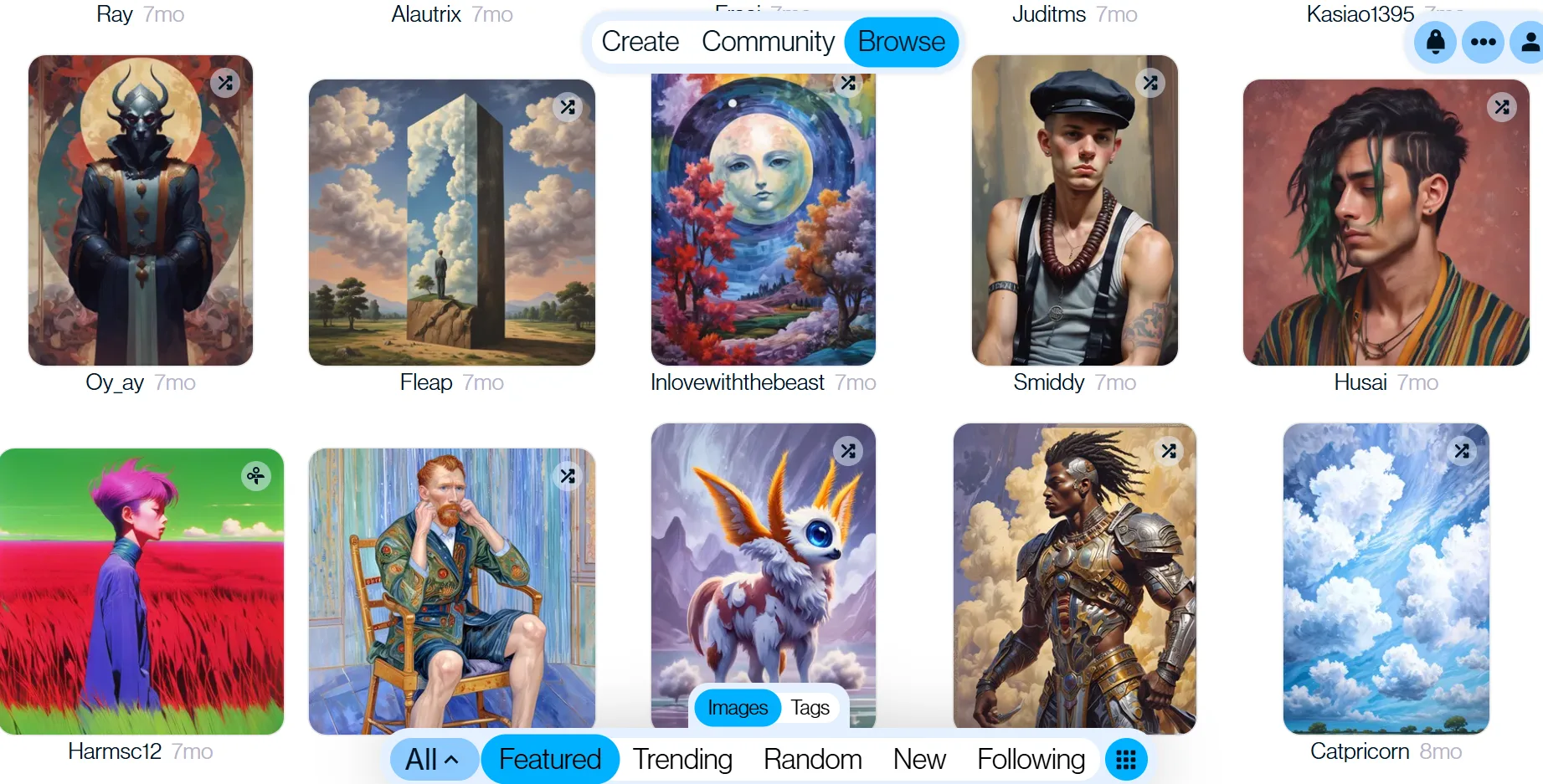

ArtbreederはGANベースの画像生成サービスで、最大の特徴は「Mixer」「Splicer」などのツールを通じて複数画像の“遺伝子”をスライダーで調整し、新しいビジュアルをリアルタイムに作り出せる点です。操作はブラウザー上で完結し、コードを書く必要はありません。登録直後からコミュニティに公開されている数百万点の画像を素材として自由にブレンドできるため、ゼロからプロンプトを考えなくても直感的に作業を始められます。しかも生成結果は毎回即座にプレビューされるため、インスピレーションを得るまでの試行錯誤が驚くほど短時間で済みます。英語UIでも主要ボタンはCreate/Mix/Saveの三つが中心なので、英語に自信がなくても十数分触れれば一通りの流れを体得できるでしょう。

無料プランでもここまでできる――使い方と主要機能

無料ユーザーには毎月およそ10クレジットが配布され、低解像度の画像生成や顔・風景・アニメなど基本カテゴリのブリーディングが無制限に楽しめます。具体的には、お気に入りのポートレートを二つ選び、Splicerで輪郭や目鼻立ちを個別にスライド調整するだけで“理想のNPC”が完成。Mixerではテキストプロンプト「sunset over cyberpunk city」を加え、実写とSFイラストを掛け合わせた幻想的な背景もワンクリックで得られます。さらにOutpainterで背景を左右に広げたり、Collagerで手描きのシルエットから複雑なイラストを自動生成することも可能です。つまり課金せずとも「試作→共有→フィードバック」という創作サイクルの核がひと通り回せるわけで、まずは無料枠で思う存分“遺伝子操作”を体験してみる価値があります。

どのプランを選ぶ? 料金体系を徹底比較

本格活用を考えるならスターター(約8 ドル/月)、アドバンスト(約16 ドル/月)、チャンピオン(約31 ドル/月)の3段階から選択します。上位ほど毎月のクレジットと生成速度が増し、最大4K相当の高解像度ダウンロード、Google Drive連携、非公開モードが解禁。有料会員は広告が消え、保存容量も事実上無制限になるため、長期プロジェクトや商用案件では作業効率が段違いです。

特に注目すべきは「Private Mode」。無料プランでは生成物がデフォルトでCC0公開されるため、クライアントワークや未発表企画を扱うプロは実質的に有料プランが必須となります。逆にポートフォリオ拡充やラフ案づくりが中心の個人クリエイターなら、スターターで十分元が取れるでしょう。

著作権は驚きのCC0――商用利用で差がつくポイント

Artbreederの規約では、生成された画像はすべてパブリックドメイン(CC0)扱いです。つまり自分の作品でも他人の作品でも、クレジット不要で商用利用まで自由。フリー素材を探し回る手間が省ける反面、独占権を主張できない点は要注意です。「競合に同じキャラクターを使われたくない」場合は、非公開設定で権利侵害リスクを最小化するか、生成画像をPhotoshopで再加工し独自性を高める工夫が欠かせません。また、他者の著作物を無断アップロードする行為は規約違反としてDMCA削除対象になるため、手元のオリジナル素材と組み合わせて使う際は権利チェックを怠らないようにしましょう。CC0という大胆なライセンスは、スタートアップの迅速なマーケティング施策や同人ゲーム開発には極めて有利ですが、ブランドイメージを保護したい大手企業の場合は使い所を見極める必要があります。

他サービスとどう違う? Runway ML・NightCafeとの機能比較

画像ジェネレーターは群雄割拠ですが、Artbreederは「画像×画像の交配」に圧倒的な強みがあります。Runway MLは動画生成や音声合成まで含むプロ向け統合ツールで、4K動画のテクスチャ置換やGen‑2によるText‑to‑Videoが可能。ただしUIが複雑で月12 ドル以上の有料課金が前提となり、静止画だけ欲しいライト層にはオーバースペックです。一方NightCafeは毎日ログインボーナスで画像を量産できる初心者向けサービスですが、テキスト入力が主軸なので「既存キャラAとBを掛け合わせ顔だけ調整」というArtbreeder的ニーズには応えられません。要するに大量のバリエーションを瞬時に可視化して比較検討したい場合はArtbreeder、プロ動画編集の中でAIを活用したい場合はRunway ML、文章から簡単に一枚絵を得たい場合はNightCafeと棲み分けるのが賢い選択肢です。

教育現場・インディーゲーム開発での活用事例

高校の美術授業では、Artbreederで顔の遺伝子スライダーを動かし「美的感覚と多様性」を探究する課題が実践されています。生徒は自分が設定した“理想の顔”がクラスメイトの評価軸と大きく違うことを可視化し、AI創作を通じて文化的相対性を学ぶわけです。大学のメディアアート講座では、生成物をProcessingへ読み込んで動的ビジュアライズするハイブリッド作品が制作されました。インディーゲーム開発ではさらに実践的で、Splicerで作ったNPC肖像をそのままビジュアルノベルの立ち絵に採用、背景はOutpainterで横幅を伸ばして横スクロールゲームに流用、といった事例が報告されています。開発初期に“仮素材”を一晩で揃えられるので、コンセプトテストの速度が飛躍的に向上し、プレイヤーからのフィードバックを元に短サイクルで改良を重ねられるのが最大の利点です。

まとめと今後の展望

Artbreederは「AI画像生成は難しい」という先入観を打ち破り、誰でも数クリックで独創的なビジュアルを生み出せるプラットフォームです。無料でも試作用途には十分、課金すれば高解像度と非公開設定で商用制作にも即投入できます。CC0ライセンスによる自由度は強力ですが、独自性の確保やブランド保護には一工夫が求められます。競合サービスがテキスト指向や動画指向へ急拡大する中、Artbreederは“画像交配”というニッチを磨き、コミュニティ主体のコラボ文化を形成しています。今後は生成AIの高精細化に伴い、ゲームや広告だけでなくWeb3アバターやメタバースのキャラクター生成にも応用範囲が拡大するでしょう。読者の皆さまも、本稿で得た知識を武器に、自身の制作現場へAIの力を取り込んでみてはいかがでしょうか。

参考)https://www.artbreeder.com/