GoogleのAI Edge Galleryが切り開く「クラウド不要」のAI活用時代

Googleが新たにリリースした「AI Edge Gallery」は、スマートフォン単体で本格的なAIモデルを動かし、画像解析や文章生成など多彩な処理を可能にします。

本記事ではGoogleがリリースした「AI Edge Gallery」を中心にGoogleが推し進めるエッジAI技術の最新動向と、そのメリットや企業が得られる実際の価値、今後の社会へのインパクトまで、詳しく解説します。

この記事の内容は上記のGPTマスター放送室でわかりやすく音声で解説しています。

Googleが密かに発表した「AI Edge Gallery」とは何か

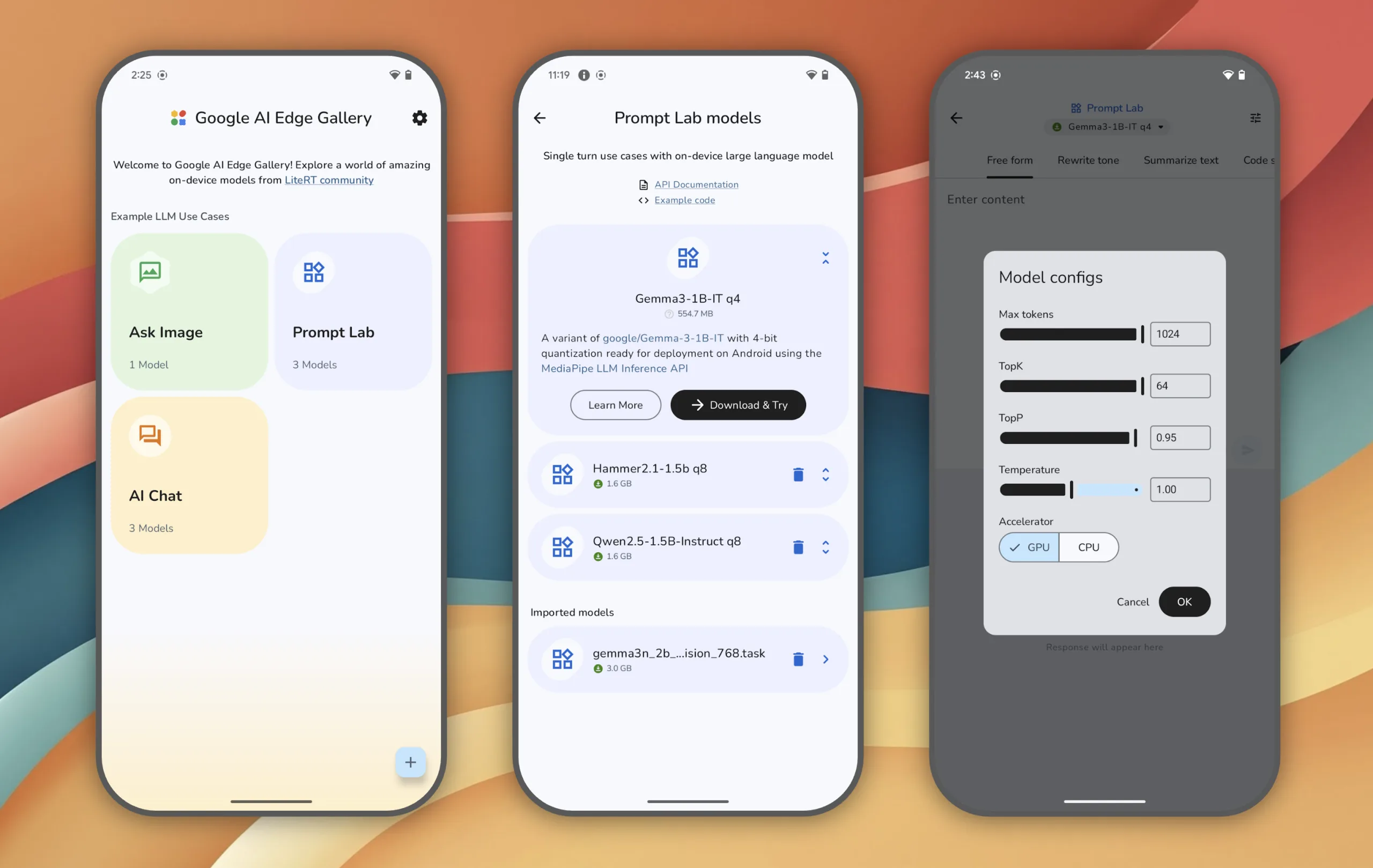

2024年6月、Googleは「AI Edge Gallery」というAndroid向けの実験的アプリを、オープンソースとしてGitHubで静かに公開しました。一般的なアプリストアでは入手できず、Apache 2.0ライセンスのもとで開発者や先進的なユーザー向けにリリースされています。

このアプリの最大の特徴は、Hugging FaceなどのプラットフォームからAIモデルを端末に直接ダウンロードし、インターネット接続なしで実行できる点です。

完全ローカルでのAI体験

従来はクラウド上でしか扱えなかった高度なAIがスマートフォン単体で画像解析、テキスト生成、コード支援、多段階の会話などをローカル処理で実現します。Googleは「創造的かつ実用的なAI活用体験を、完全にローカルで提供できる」と説明しており、AI活用の新たなスタイルが幕を開けたといえるでしょう。

軽量AIモデルがもたらすクラウド並みの性能

AI Edge Galleryの裏側を支えるのは、Googleが開発した「LiteRT」(旧TensorFlow Lite)や「MediaPipe」といった、モバイル向けに最適化されたフレームワークです。

これにより、JAX、Keras、PyTorch、TensorFlowといった多様な機械学習フレームワーク由来のモデルが、リソース制約のあるスマートフォン環境でも快適に動作します。

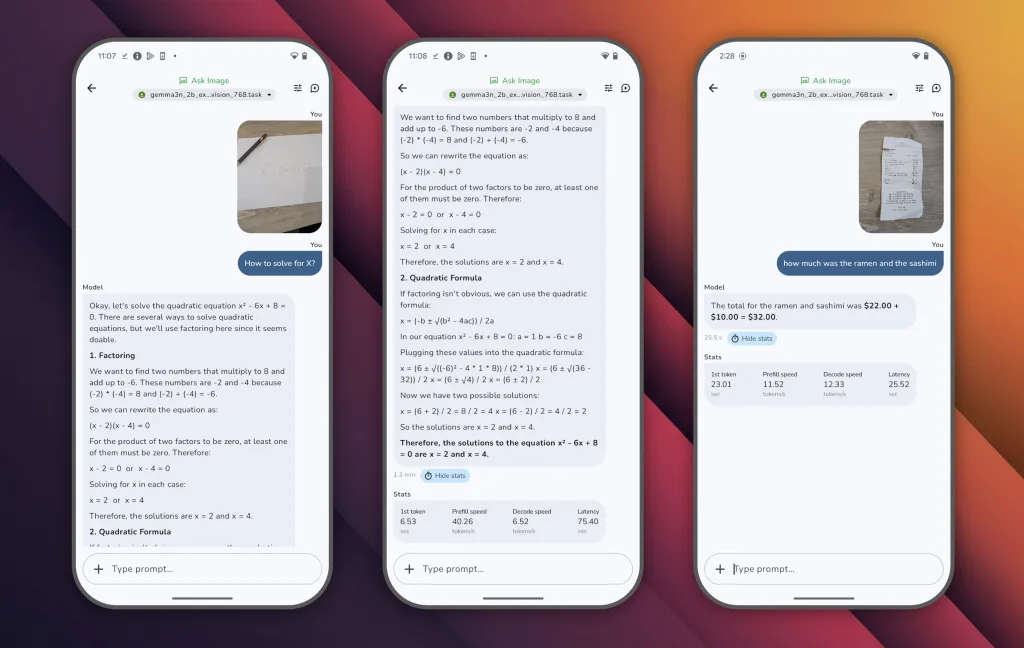

中核となるのは「Gemma 3」と呼ばれる529MBのコンパクトな言語モデルで、モバイルGPU上で秒間2,500トークン以上の処理能力を発揮。レスポンスはほぼリアルタイムで、テキスト生成や画像解析もクラウドサービス並みのスピード感を実現しています。

アプリのコア機能

アプリのコア機能は以下のとおりです。

- 多段階会話ができる「AI Chat」

- 画像から質問応答を行う「Ask Image」

- 要約やコード生成、リライトなどの単発タスク用「Prompt Lab」

さらに、異なるモデルを切り替えて性能や機能の比較も可能です。処理速度やトークン生成速度、レイテンシーなどのリアルタイム・ベンチマークも表示されるため、ユーザー自身が最適なモデルを選択できます。

Googleが技術資料で解説している「Int4量子化」技術により、モデルサイズを従来比で最大4分の1に圧縮し、メモリ使用量や遅延も大幅に削減。これにより、より大規模なモデルもスマートフォンで現実的に動作するようになりました。

エッジAIが変革するプライバシーと企業活用

AI Edge Galleryの最大の価値は「データのローカル処理」によるプライバシー性とセキュリティ性の大幅な向上です。

従来のAIサービスでは、入力したデータがクラウドに送信され、そこで解析されるフローが一般的でした。しかし、医療や金融など機微な情報を扱う業界では、「クラウド経由のデータ流出リスク」が大きな課題でした。「プライバシーを守るならAI活用を諦めざるを得ない」というジレンマに直面していた企業も少なくありません。

「AIの高度な機能」と「データ保護」の両立

AI Edge GalleryのようなエッジAIアプローチは、そのジレンマを根本から覆します。あくまで端末内で処理が完結するため、「AIの高度な機能」と「データ保護」という両立が可能になったのです。

また、ネットワーク依存がない点も大きなメリットです。通信が不安定な現場や、電波の届きにくい屋外作業、オフライン環境下でもAIの力をフルに活用できます。

これにより、現場作業員の支援ツールや、個人情報を扱うビジネスプロセス、さらには教育や行政現場など、幅広い分野での導入が現実味を帯びてきました。企業にとっては、クラウドコスト削減やインフラ管理負担の低減、新たなサービス創出の可能性も広がります。

エッジAI普及の鍵を握るオープンソース戦略

GoogleがAI Edge GalleryをGitHubでオープンソースとして公開した背景には、「AIの民主化」と「エコシステム拡大」の狙いがあります。

プラットフォームを開放することで、個人開発者やスタートアップ、産業界の幅広いプレイヤーが独自のAI活用ソリューションを生み出せる環境を整えました。Hugging Faceとの連携により、多様なオープンソースAIモデルを簡単に導入できる点も魅力です。今後は、各社が独自の業務要件や法規制にあわせたカスタマイズAIを、エッジデバイス向けに迅速に展開できるようになるでしょう。

スマートフォンAIの「これから」を占う

AI Edge Galleryの登場は、スマートフォンを「単なる端末」から「本格的なAIエンジン」へと進化させる転機となりました。今後は、さらに軽量かつ高性能なAIモデルの開発や、端末ハードウェアの進化、OSレベルでのAI統合が進むことが予想されます。

実際、Googleは今後のAndroid OSにAI Edge Galleryのような機能を標準搭載する可能性も示唆しており、AIがスマートフォンのあらゆる体験の裏側でシームレスに動作する世界が現実味を帯びています。

まとめ:AIとスマートフォンが融合する新時代へ

GoogleのAI Edge Galleryは、スマートフォンが「AIを使うための端末」から「AIが動作する本格的なプラットフォーム」へと進化する未来を確実に後押ししています。

クラウド依存を脱却し、個人や企業のプライバシー・セキュリティ要求に応えながら、誰でも手軽に最先端AIの恩恵を享受できる時代が、いよいよ現実のものとなりつつあります。今後、エッジAIの発展とともに、私たちの仕事や生活、社会の常識がどのように変わっていくのか。その最前線を引き続き注視していきたいところです。

参考)https://github.com/google-ai-edge/gallery