OpenAIは、これまで一部ユーザー向けに提供していた「ChatGPTエージェント機能」を、2025年7月よりChatGPT PlusおよびTeamプランの全ユーザーに向けて展開しました。これにより、従来はProプランでしか体験できなかった自動タスク実行の機能が、より幅広いユーザーにも解放され、実務の効率化に活用できるようになりました。

この記事ではChatGPT PlusおよびTeamプランの全ユーザーに向けて展開されたChatGPTエージェント機能について詳しく掘り下げて紹介します。

ChatGPTエージェント機能とは?

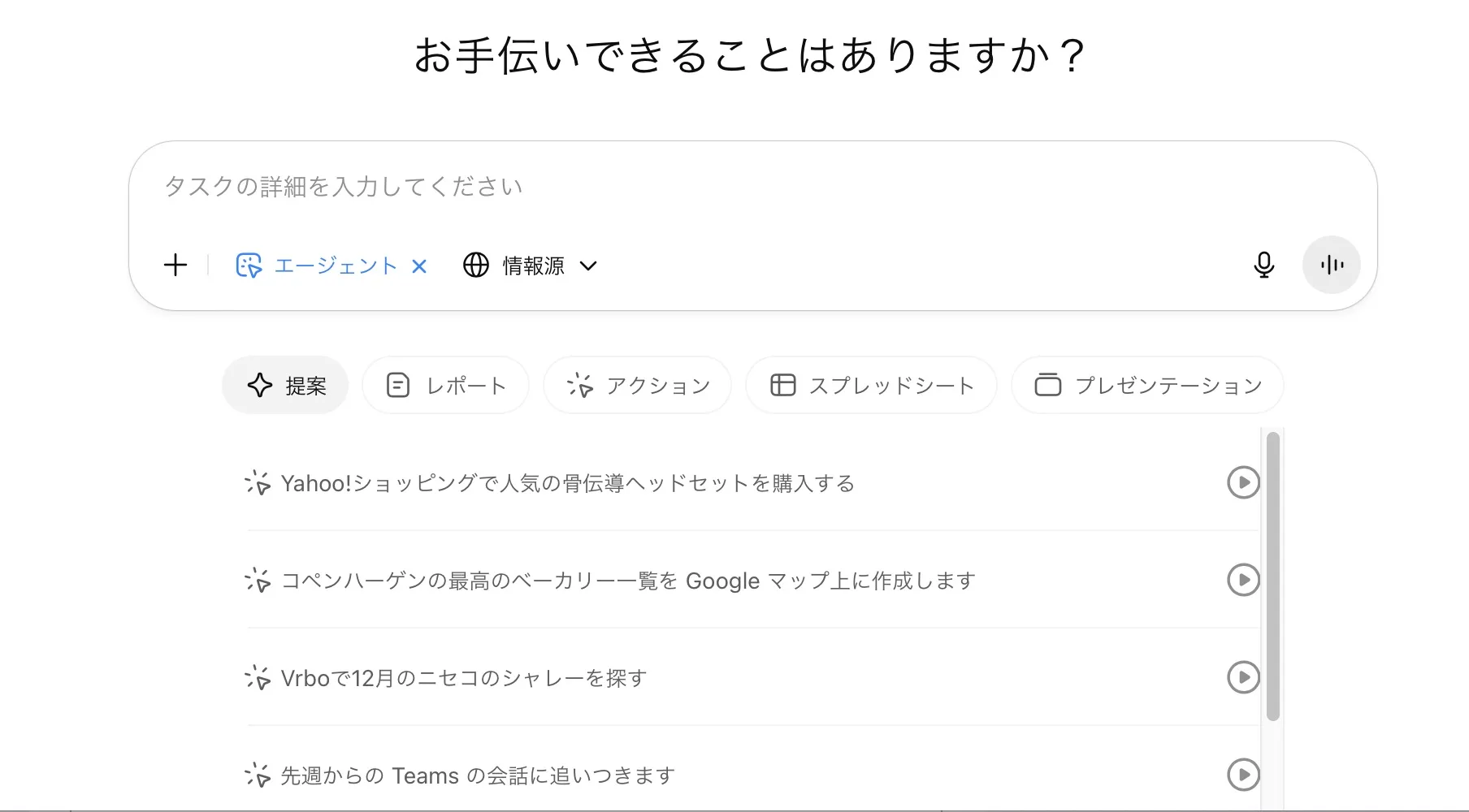

ChatGPTエージェント機能は、ユーザーの「目的達成」に向けて、AIが自律的に複数ステップの作業を計画・実行する高度なアシスタント機能です。従来のChatGPTが主に会話や文章生成に留まっていたのに対し、この機能では仮想ブラウザなどのツールを用いながら、情報収集から整理、書類作成、フォーム入力までを一気通貫でこなします。

具体的には「/agent」と入力したり、ツールメニューから“agent mode”を選択するだけで起動でき、途中でタスクを止めたり手動介入したりすることも可能です。重要な操作の前には必ずユーザーの許可を求める設計で、コントロール権は常にユーザー側に残ります。

たとえば、以下のような依頼がひとつの指示で完了可能です。

- 3社の競合情報を調べてプレゼン資料を作って

- 指定した商品を比較して一覧にまとめて

AIが自動的にWebページを参照し、必要な情報を収集・整理・出力まで行います。従来の対話型AIに比べて、タスクの実行力と柔軟性が大きく向上しているのが特徴です。

複雑な作業を一つひとつ手動でこなす必要がなくなり、ユーザーは「こうしてほしい」と伝えるだけで、AIが目的に沿ったアウトプットを用意してくれる――まさに“AI秘書”とも言える存在となっています。

主な特徴と活用シーン

エージェント機能の魅力は、単なる情報提供にとどまらず、実務そのものをAIが代行できることです。マルチステップの作業をまとめて任せられるため、作業時間の短縮と手戻りの削減につながります。

活用シーンの例

- 競合リサーチ&資料化:指定企業の情報を収集し、スライド形式やレポート形式で整理して出力。

- 会議準備の下ごしらえ:議題に沿った情報をまとめ、過去議事録や関連ドキュメントから要点を抽出。

- ショッピングや調達の補助:条件に合う製品を検索し、価格・仕様・購入リンクを一覧化。

- 事務手続きの自動化:「Webフォーム入力→PDF保存」などの煩雑な一連操作を自動実行。

こうした機能により、調査・レポート作成・定型手続きといった“時間を奪う仕事”をAIに任せ、ユーザーはより創造的な業務へリソースを振り向けられる体制を整えやすくなります。

ChatGPTエージェント機能の利用条件と制限

対象プラン

- ChatGPT Pro

- ChatGPT Plus

- ChatGPT Team(無料プランは対象外)

月間利用上限

- Pro:月400メッセージ

- Plus:月40メッセージ

- Team:月30クレジット(メッセージ換算ではなくクレジット制)

上限に達した場合は追加クレジットを購入して拡張できます。

提供地域と対応プラットフォーム

- 地域:日本を含む多くの国で利用可能。ただしEEA(欧州経済領域)とスイスでは未提供で、今後の展開が予定されています。

- プラットフォーム:Web版ChatGPTで利用可能。macOSアプリでは深い統合が先行実装されています。一方でWindowsデスクトップアプリは現時点で未対応と報じられています(今後対応予定)。

管理・配分に関して

Teamプランには「柔軟なクレジット制」と「使用状況のトラッキング」が用意されていますが、「管理者が個別メンバーへ月間枠を割り振る」仕様は公式ドキュメントで明記されていません。運用ルールはアップデートや管理者向けヘルプで随時確認してください。

今後の展開予測

OpenAIは、ChatGPTエージェント機能をEnterpriseおよびEducationプランにも今夏中に提供すると示唆しています。法人・教育機関での導入を視野に、より高度な権限管理や監査機能の拡充が進む見通しです。

利用上の注意点と留意事項

エージェント機能は便利な反面、Web操作や自動入力を伴うため、誤操作・誤情報のリスクはゼロではありません。出力内容は必ず人間の目で検証し、ログインや発注などセキュリティに関わる操作では最終確認を挟んでください。

また、プロンプトインジェクションや悪意あるサイトへのアクセスなど、新たな攻撃面を生む可能性も議論されています。OpenAI側も権限確認や中断機能などの安全策を講じていますが、利用者側のガバナンス設計と運用ルールの整備が不可欠です。

ChatGPTエージェント機能:まとめ

ChatGPTエージェント機能の登場は、AIが「答える存在」から「行動する存在」へ進化した象徴です。Plus/Teamを含む有料ユーザーで使える今こそ、調査・資料作成・定型処理などをAIに任せ、人が付加価値の高い領域へシフトする体制づくりを進めてみてはいかがでしょうか。