AIによるコーディング支援ツールが急速に普及しています。GitHub CopilotやOpenAI Codexなどは、多くの開発者が一度は試したことのある代表格でしょう。しかしその便利さの一方で、

- 「AIが本当に正しいコードを書いているのか?」

- 「意図しない変更が入っていないか?」

- 「プロジェクトがブラックボックス化してしまわないか?」

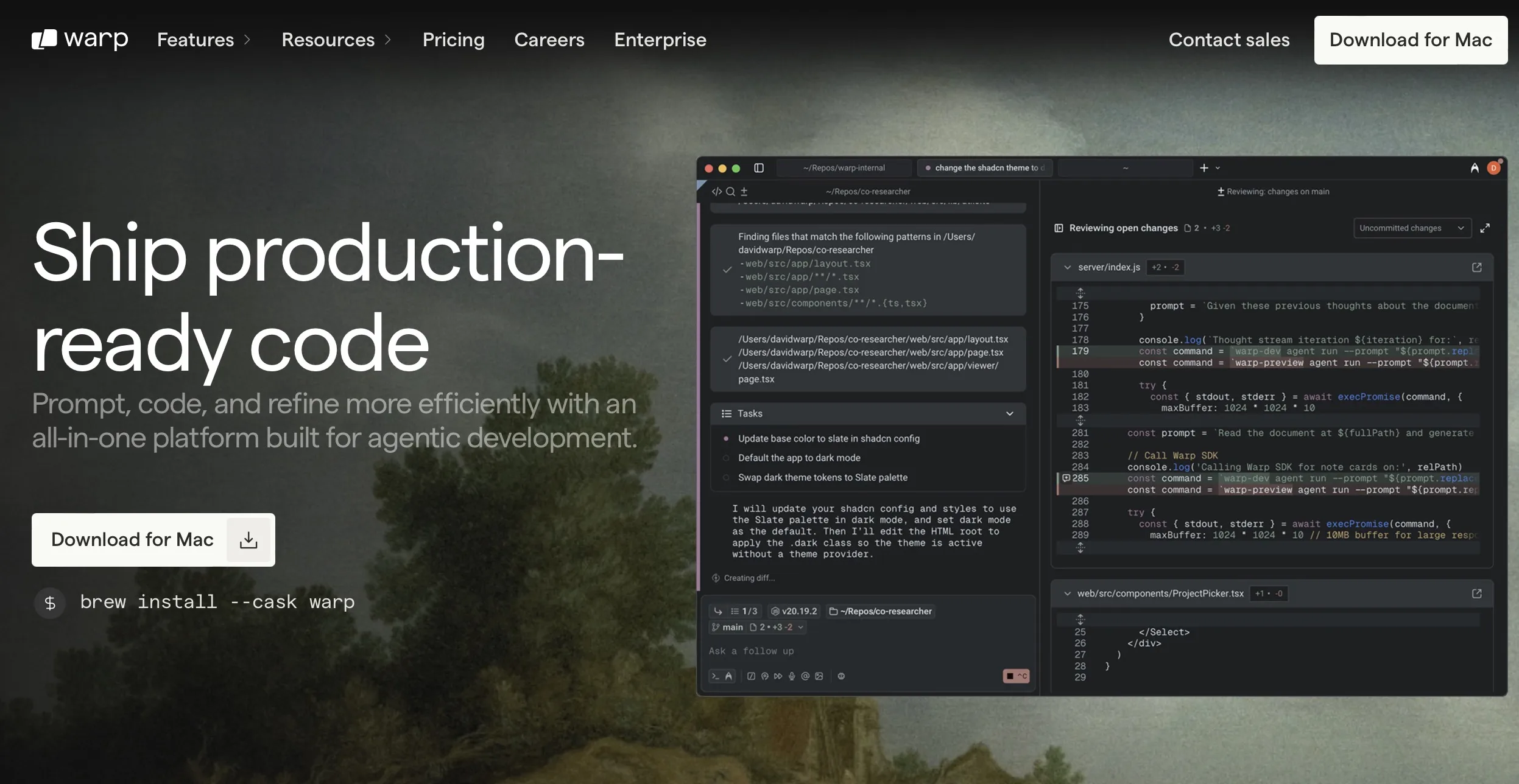

こうした不安を抱えるエンジニアは少なくありません。そこで登場したのが、Warp Code。この新しい仕組みは「AIが何をしているか」を見える化し、AIと人間がペアプログラミングするような体験を実現します。本稿ではWarp Codeの特徴と意義を整理し、AI時代のコーディング体験がどう変わろうとしているのかを解説します。

AIコーディングツールが直面する課題

AIコーディング支援ツールは、確かに効率を飛躍的に高めます。しかし現場では以下のような声も目立ちます。

- 自動生成コードの意図が分からない

- どのファイルがどう変更されたのか追いにくい

- レビューやテストに時間がかかる

- 気づかないうちに不具合が混入してしまう

つまり「便利だが安心できない」というジレンマが常につきまといます。Warpの創業者Zach Lloyd氏が「多くのツールではAIが何をしているか祈るしかない」と語る通り、安心感を欠いたままの利用が現状です。

Warp Codeのアプローチ:AIとの“ペアプログラミング”

Warp Codeの最大の特徴は、AIエージェントの動作を逐一可視化することです。

- 生成や修正の全履歴を「差分(diff)」としてリアルタイム表示

- ユーザーが一つひとつの変更を確認・コメント可能

- 必要なら自分で直接修正もできる

これはまさに人間とAIが横に並んで作業する「ペアプログラミング」のような体験です。単なる丸投げではなく、ユーザーが常に主導権を持ちながらAIを活用できます。

さらに、コードの特定行をハイライトして「ここに注目して」とAIに伝える機能も搭載。人間とAIの対話が密に行えるため、ブラックボックス感が大きく解消されます。

ブラックボックス問題を解消する「差分追跡」

従来のAIコーディングでは、最終的なファイルだけを見せられるケースが多く、開発者は「結局どこがどう変わったのか」を自分で突き止めなければなりませんでした。Warp Codeでは以下のような仕組みを提供します。

- 差分の逐次表示:Gitのようにどのファイルがどう修正されたかを視覚的に把握可能

- コメント機能:変更箇所ごとに意図確認や修正指示が出せる

- レビューの納得感:変更を理解した上でマージできる

これにより「知らないうちにコードが変わっていた」というリスクを減らし、安心してAIを活用できます。

自動トラブルシューティングと柔軟な編集

Warp Codeは単なる可視化ツールにとどまりません。

- エラー検知と修正提案

AIが生成したコードがビルドやコンパイルで失敗した場合、Warpが自動で原因を特定し修正案を提示。人間が一から原因を探す手間を大きく削減します。 - 柔軟な編集体験

ユーザーはAIの提案をそのまま受け入れる必要はなく、直接修正も可能。コードエディタのように自由度が高く、AIと人間の役割分担が自然に行えます。

これにより「AI任せにする不安」と「人間の手間増加」の両方を解消します。

競合ひしめく市場でのWarpの立ち位置

AIコーディングツール市場は急速に成長しており、以下のプレイヤーが競争を繰り広げています。

- GitHub Copilot / OpenAI Codex

- Anthropic Claude Code

- Cursor / Windsurf(エディタ型AI)

- Lovable(ノーコード型)

Warpはまだ新興ですが、60万人以上のアクティブユーザーを抱え、ARR(年間経常収益)も急速に拡大中です。

差別化のポイント

- 「自動化」ではなく「透明性」重視

- 開発者が納得しながらAIと共創できる設計

- ブラックボックスではなく“説明可能なAI体験”

AI導入現場で求められる透明性と安心感

今後、企業でAIコーディングを導入する際には次の要素が重要になります。

- 透明性:コード変更の意図や内容を追えること

- 安心感:品質が担保されていると信じられること

- 説明可能性:なぜそのコードになったのかを示せること

Warp Codeはまさにこれらの要件を満たし、AIを「不安要素」から「信頼できるパートナー」へと変える役割を果たしています。

まとめ:Warp Codeがもたらす未来

AIによるコーディングの普及は避けられません。しかし、それを企業や開発者が安心して導入するためには、単なる効率化だけでは不十分です。Warp Codeが示した方向性は以下の通りです。

- AIの透明性を高める「差分追跡」

- 人間とAIの密なインタラクション

- 自動トラブルシューティングによる安心感

これらが組み合わさることで、「AIをブラックボックスのまま受け入れる時代」から「人間とAIが対等に協働する時代」へと変わりつつあります。AI時代のソフトウェア開発において、Warp Codeは新たな常識を作る存在となるでしょう。