AI搭載ブラウザ戦争の幕開け──Microsoft Edge「Copilotモード」の可能性と不安

日常のWebブラウジングがもっと便利になったら──そんな期待を抱いたことはありませんか?膨大な情報の中から必要なものを見つけ出す作業や、ネットショッピングや予約、リサーチの手間にうんざりした経験は誰しもあるでしょう。そんな中、マイクロソフトがEdgeブラウザに新たなAI機能「Copilotモード」を導入しました。

本記事では、このCopilotモードがどのように私たちのインターネット体験を変えうるのか、その仕組みや使い方、利便性とともに懸念点や今後の展望についても詳しく解説します。忙しい方やITに不慣れな方、そしてAIの進化に不安を感じている方にも役立つ情報をお届けします。

Copilotモードとは何か?──AIブラウザの新たな一歩

「Copilotモード」は、Microsoft Edgeに組み込まれた最新のAIアシスタント機能です。これまでにもAIチャットボットや検索エンジンの進化は進んできましたが、「Copilotモード」の特徴は、ブラウザ自体がユーザーの目的や意図を理解し、必要なアクションを積極的に提案・実行してくれる点にあります。たとえば、ネット上でレシピを調べている際に「このレシピをヴィーガン対応にできる?」と尋ねれば、材料の置き換え案をすぐに提示してくれる。これは従来のAIチャットボットでもできることですが、ブラウザのCopilotモードではページのコンテンツを自動で参照し、ユーザーが自分で内容をコピー&ペーストする手間すら省いてくれるのです。

また、Copilotは新規タブページから検索やチャット、ナビゲーションを一括してサポート。日常的な情報収集や比較検討をスムーズに進めることができる設計となっています。現時点では実験的な機能として提供され、MacおよびPCで無料で利用可能。AIを活用したブラウザの未来を感じさせる先進的な取り組みだと言えるでしょう。

Copilotがもたらす「エージェント型」ウェブ利用の衝撃

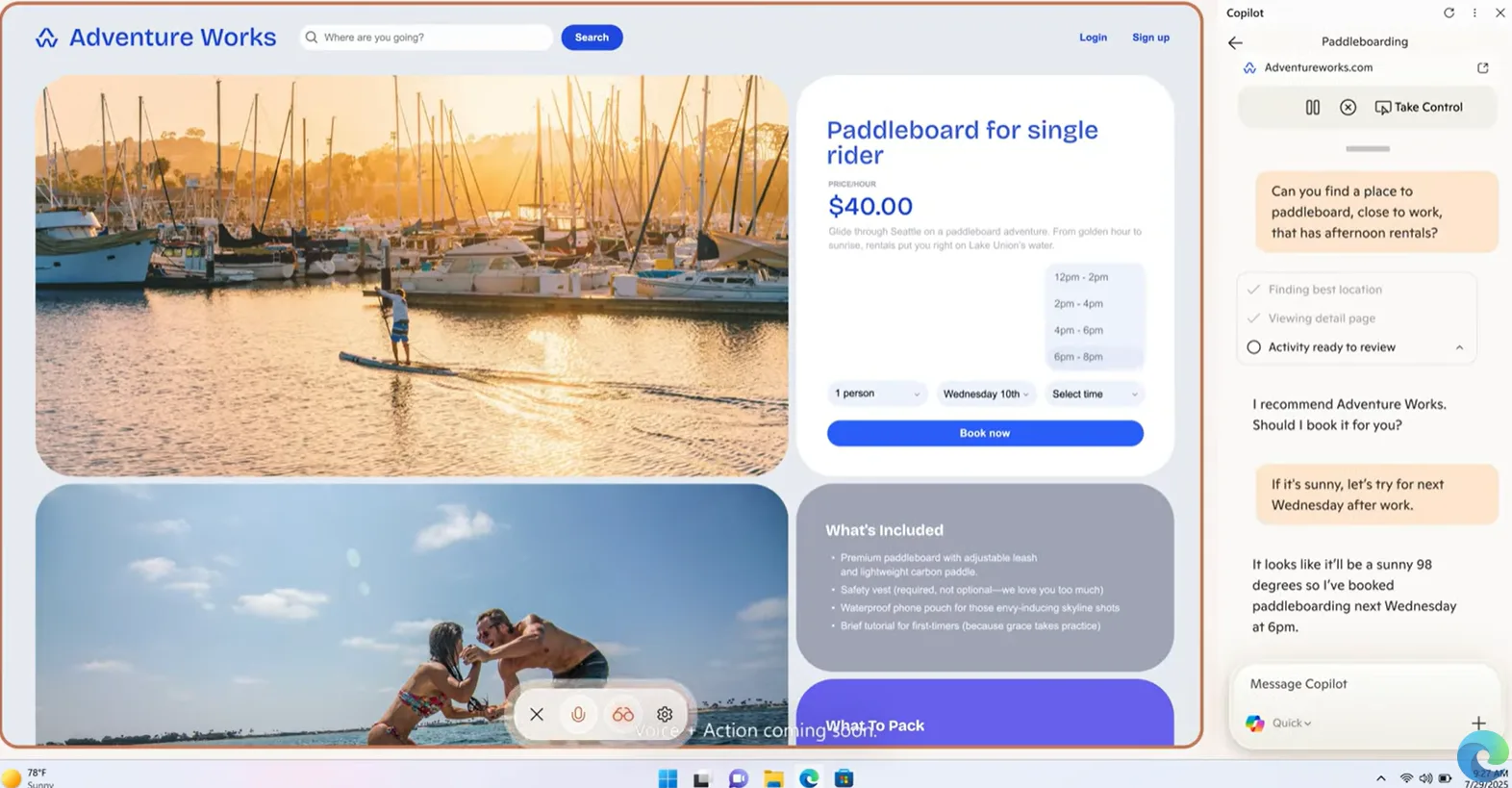

Copilotモード最大の特徴は、単なる情報検索や会話だけでなく、ユーザーの代わりに実際のアクションを起こせる“エージェント型”のAIである点です。たとえば、予約サイトでホテルやフライトの検索を行う際、従来はユーザーが各サイトを行き来し、情報を比較して予約手続きを進めていました。しかしCopilotモードでは、AIが複数のタブを横断的に参照し、条件に合った最適な選択肢を提示したり、時には予約作業そのものを肩代わりしてくれます。買い物リストの作成や文書の下書き、アポイントメントの予約まで、日常の細かな作業をAIがサポートすることで、私たちの“ネットでの面倒な作業”が大きく軽減されるのです。

このような“自律的に行動するAI”は、今後のブラウザやインターネットのあり方そのものを変革する可能性を秘めています。特に、ITが苦手な人や、身体的な制約のある方にとっては、「声で指示するだけで予約や比較ができる」ことは大きなメリットとなるでしょう。もちろん現時点では、より高度な自動化には追加の情報(アカウント情報や履歴など)の手動提供が必要ですが、今後の進化によって“完全自動”の世界が現実になるかもしれません。

使い勝手は本当に“便利”なのか?──ユーザー体験と懸念点

AIが自動でタスクをこなしてくれる──この響きは一見夢のようですが、実際の使い心地はどうなのでしょうか。Microsoft自身も「Copilotモード」はまだ実験フェーズであり、導入段階では“オプトイン=ユーザーが自分で有効化する”形を取っています。これは“AIが自分の行動をどこまで把握しているのか分からない”というユーザーの不安を考慮しての配慮です。

たとえば、Copilotに複数タブの閲覧内容を許可すれば、AIはユーザーの調査対象や比較検討の内容を正確に把握し、より的確なサポートを提供できます。しかし同時に、「どこまで自分のプライバシーが守られるのか」「AIが勝手に自分の情報を収集するのでは?」といった懸念も拭いきれません。Microsoftは「ユーザーの明示的な許可がない限り、Copilotが閲覧内容にアクセスすることはない」と強調し、視覚的なインジケーターなどで透明性を担保する設計を採用しています。

また、すべてのタスクがAIによる自動化で素早く行えるわけではありません。たとえば特定のサイトに慣れているユーザーであれば、自分で操作する方が早い場合も多いでしょう。AIとの“対話形式”のやり取りが、逆に手間に感じるケースも考えられます。つまり、Copilotモードは誰にとっても万能の解決策ではなく、ユーザーごとに向き不向きがある点も理解しておく必要があります。

研究・情報収集でのCopilot活用術

Copilotモードが真価を発揮するのは、複数タブをまたいだ比較やリサーチ作業です。たとえば新しいパソコンや旅行先のホテル選びなど、複数の情報源を同時にチェックし、それぞれの条件や価格を比較検討したい場面では、Copilotが大いに役立ちます。ユーザーが許可すれば、AIは開いているすべてのタブの内容を理解し、各サイトの情報を横断的に整理・要約してくれます。これにより「この条件で最も安いプランは?」「口コミ評価が高いのはどこ?」といった質問にも即座に答えてくれるのです。

また、Copilotはリサーチの途中で作業を中断した場合でも、「どこまで調べたか」「次に何をすべきか」を記憶し、再開時に適切なアドバイスや次のアクションを示してくれます。このような“継続的な作業サポート”は、従来のブラウザにはなかった大きな進化ポイントといえるでしょう。

AIブラウザ時代の到来と、ユーザーが考えるべきこと

「Copilotモード」の登場は、単なる新機能追加以上の意味を持っています。今やGoogle ChromeやFirefoxも含め、各社がAI活用による“次世代ブラウザ”の開発競争を繰り広げていますが、MicrosoftはEdgeにAIを深く統合することで、「ブラウザ=情報の入り口」から「ブラウザ=行動のプラットフォーム」への転換を目指しています。

今後、AIが私たちの生活をどこまでサポートし、どこまで“委ねて”よいのか──この問いは、便利さと引き換えにプライバシーやコントロールをどう守るべきかという新たな課題を突きつけます。AIが常にユーザーの行動や趣味嗜好を学習し続けることで、よりパーソナライズされた体験が可能になる一方、「自分の情報がどこまで利用されているのか」「AIが知らないうちに何かを決めてしまうのでは」といった根本的な不安も生まれます。

Microsoftは透明性と選択権を重視する姿勢を打ち出しているものの、ユーザー自身も「どこまでAIの自動化を許容するか」「重要な作業や情報はどのように管理するか」について主体的に考え、設定を見直すことが求められる時代となりそうです。

進化するAIブラウザ、その先に見えるもの

AI搭載ブラウザの進化は止まりません。今後、Copilotモードはより多機能化し、ユーザーの生活や仕事を一層便利にする“デジタル相棒”へと進化していくでしょう。一方で、私たちが求めるのは「便利さ」だけではなく、「安心して使えること」「自分のペースでコントロールできること」も同じくらい重要です。AIと共存するインターネットの未来を見据え、自分に合った使い方やリスク管理の意識を高めていくことが、これからのデジタル社会を賢く生き抜くための鍵となるはずです。