複雑な業界の“実解決”にこだわる次世代エンジン

顧客対応の現場では、「返事が早い」だけでは不十分です。問い合わせの背景や業務ルール、商品仕様、法規制まで踏まえてその場で解決できるかどうかが本質です。本記事では、複雑な業界に特化したAI解決エンジンSolvea(ソルヴィア)の特徴と導入の狙い所を、公式情報と事例をもとにわかりやすくまとめます。公式サイトはSolvea: The AI resolution engine for customer serviceをご覧ください。

Solveaの核:会話ではなく「解決」にフォーカスします

Solveaは一般的な“会話AI”ではなく、解決(Resolution)に最適化したサポートエンジンです。単なるキーワード照合に頼らず、意図(インテント)データ、深い文脈理解、既存システムとのシームレス連携を基盤に、問い合わせを“処理”ではなく“解決”へ導く設計思想を採用しています。

特徴1.解決志向のAIサポート

ユーザーの質問に答えるだけでなく、手続き・承認・返品・保証対応・設置ガイドまでをワークフローとして完了させることを志向します。これにより、一次解決率の向上や手戻りの削減が狙えます。

特徴2.複雑な産業向けに設計

金融・医療・製造・物流・家電・越境ECなど、ルールや例外が多い領域を想定して設計されています。SKU単位のコンプライアンス対応や保証・破損クレーム、マルチベンダー返品・交換の調整など、複雑なバックエンド事情を咀嚼したうえでの自動化を目指します。

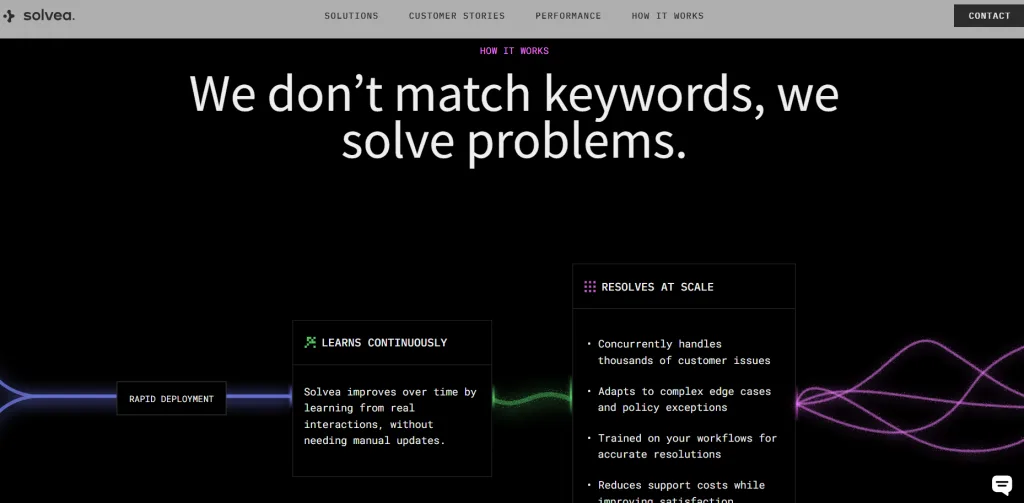

特徴3.キーワードマッチングを超えた問題解決

Solveaは“キーワード一致ではなく問題解決を行う”ことを明言しています。継続学習により実運用の会話データから賢くなり、エッジケースやポリシー例外にも適応していく前提です。

特徴4.実績に基づく信頼性

公式サイトでは解決成果と費用対効果を重視する姿勢が強調されています。後述の事例にあるように、AI解決率の向上、応答速度の改善、コスト削減などの結果がレポートされています。

できること:プロアクティブなサポートから返品・法対応まで

Solveaのユースケースは大きく3領域に整理されています。

- プロアクティブ製品サポート:

- 互換性チェック、セットアップ手順の自動ガイド、ニーズに合わせたスマート提案でトラブルや誤購入を未然に防ぎます。

- 検知とリスク低減:

- 解約・返金兆候の早期検知、感情変化の監視、予測ルーティングで、優先度の高い案件を先回りして処理します。

- クレーム・返品・コンプラ:

- 保証・破損クレームの即時評価、複数ベンダーにまたがる返品・交換の調整、SKU別の法規制・要件への準拠を支援します。

料金の考え方:“成果連動(Pay for what works)”

Solveaは「解決したチケット分だけ支払う」という明確なメッセージを掲げています。最低料金なしをうたい、導入後の実解決に対して費用が発生する仕組みを前面に出しています。成果が出なければ支払いは発生せず、CSAT向上・高い解決率・コスト削減といった“出た結果”を評価軸に据えています。

成果事例:大規模運用での速度・効率・品質の同時達成

Solveaは顧客ストーリーも公開しています。いずれも大規模・多拠点・多SKUの運用で実解決を伸ばした事例です。

- Anker:

- AI解決率70%、週150時間超の工数削減、95%の応答達成などを公表。5往復以内に92%を解決するなど、速度と品質の両立が示されています。

- Aosom:

- 問い合わせの50%を自動化、特に物流関連チケットの半数以上を自動解決。プラットフォーム往復を減らし、国際展開のスケールに耐える体制へ移行しています。

- Oceania:

- 多言語AIエージェントを複数ストアに展開し、自動分類・提案・自律解決を導入。AIと人の協業でサポート速度を大幅に高めています。

公式トップでは、CSAT最大3倍、解決率80%、コスト50%削減、100社超導入・更新率95%といった“KPIインパクト”も掲示されています(自社実績としての主張)。評価や検証時は自社データでの再現性確認をおすすめします。

仕組み:素早く導入し、現場データで賢くなります

Solveaは迅速な立ち上げ、継続学習、スケール運用の3点を強調しています。具体的には、

- 既存ワークフローに合わせて数多くの問い合わせを同時処理し、

- 例外規定やポリシーを踏まえた正確な自動処理を行い、

- 運用を通じてモデルが継続的に学習し、解決率・一次完結率を押し上げます。

導入検討のチェックリスト

Solveaは「最悪のチケットで試してほしい」と“懐疑派”へのデモを勧めています。検証時は下記の観点を押さえると効果を判断しやすくなります。

- 一次解決率(FCR):

- 人手と同等以上か、チャネル横断で再現できるか。

- 処理時間:

- 初回応答・総解決時間がどれだけ短縮するか。

- 例外処理:

- 保証・返品・規制など例外規程に沿って誤りなく完了できるか。

- 連携:

- CRM、注文管理、在庫、決済、WMS等との双方向連携が成立するか。

- 運用負荷:

- ナレッジ更新・フロー改変に要する手間とガバナンス。

- 費用対効果:

- Pay-for-Resolutionで自社ケースにおける単価が適正か。

どんな企業に向いているか

- SKU数が多く、返品・保証・修理・部品互換などの複雑性が高いEC・家電・製造企業

- 規制や本人確認、与信・不正検知などルール密度が高い金融・保険

- 設置・セットアップ支援、保守など現場/工程の手順管理が求められる産業機器・医療関連

こうした領域では、単なるFAQ自動化よりも現場の業務完了まで自動で運べるかが競争優位になります。Solveaはこの“解決までの距離”を縮める方向で設計されています。

まとめ:“解決できるAI”が次の標準になります

生成AIの普及で“答えるだけのボット”は急速にコモディティ化しています。プロセスを動かし、例外をさばき、最終的に完了させるAIが、これからのコンタクトセンター/オペレーションの基準になります。成果連動の料金モデルと公開事例を持つSolveaは、その方向性を体現する選択肢の一つです。まずは自社の“厄介チケット”で現場検証し、定量KPIと運用負荷でフェアに評価することをおすすめします。

※本記事は公式サイトおよび公開事例に基づき作成しています。個別の機能連携やセキュリティ要件、価格の詳細は、Solvea公式から最新情報をご確認ください。 (solvea.cx)