ロボット開発が誰でもできる時代へ―Hugging Faceの“Reachy Mini”が変える未来

ロボット開発が“特別”でなくなる時代が到来

ロボット開発と聞くと、専門知識や莫大な予算、巨大な設備が必要だというイメージを持つ方も多いでしょう。産業用ロボットや最先端のヒューマノイドは数千万円単位の価格で、一般開発者や教育現場には到底手が届かない――そんな壁を感じている読者も少なくないはずです。しかし、AIプラットフォームの巨人Hugging Faceは、その常識を覆す画期的なロボット「Reachy Mini」を発表しました。本記事では、299ドルという価格で誰もがAIロボットを手にできる時代が始まった背景や、これが産業界・個人開発者にもたらすインパクト、そして「開かれたロボット開発」がもたらす未来像について、徹底的に掘り下げます。ロボティクスやAIの新潮流に乗り遅れたくない方、必見です。

Hugging Faceがロボティクス業界にもたらす挑戦

AI・機械学習分野における「GitHub」とも称されるHugging Faceは、これまでソフトウェア領域でオープンソースによるイノベーションを牽引してきました。そのHugging Faceが、ついに物理世界――ロボティクスへ本格参入したのが「Reachy Mini」の登場です。2024年6月、同社はフランスのスタートアップPollen Roboticsの買収を経て、初の消費者向けロボットとしてReachy Miniを発表しました。この動きは、従来のロボット業界が抱えてきた「クローズド」「高コスト」「開発の敷居の高さ」といった課題に、真っ向から挑むものです。

CEOのクレマン・デラング氏は、「AI開発者が実際にロボットを手にして試せる環境がなければ、真のイノベーションは生まれない」と語ります。従来のロボットは、1台数万ドルから数十万ドルが当たり前。企業や大学、研究機関以外の個人開発者が手を出すことは極めて困難でした。Hugging Faceは、299ドルという破格でロボットの民主化を目指し、全世界の開発者に「物理世界のAI」を体験する扉を開いたのです。

Reachy Miniとは何か?そのスペックとユースケース

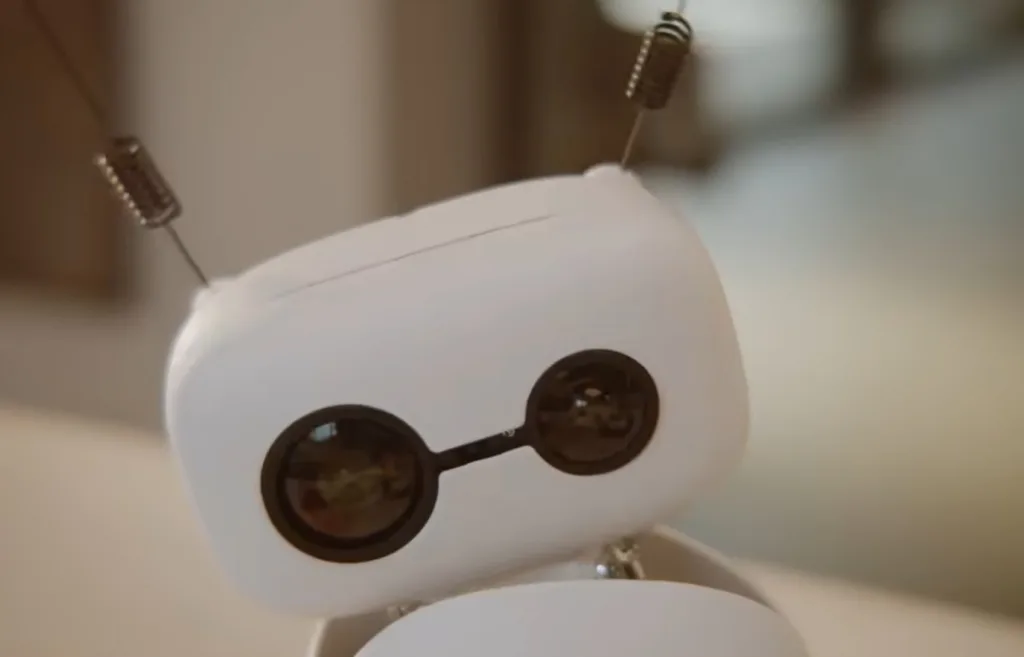

Reachy Miniは、手のひらサイズのデスクトップロボットです。高さは約28センチ(11インチ)、ノートPCの隣に置いても邪魔にならず、持ち運びも容易。最大の特徴は、6自由度の可動ヘッド、360度回転する胴体、アニメーション可能なアンテナ、広角カメラ、複数マイク、5Wスピーカーなど、従来の「おもちゃ」レベルをはるかに超える高機能を備えている点です。

さらに、無線版にはRaspberry Pi 5やバッテリーが内蔵され、完全自律動作も可能。プログラミングはPythonを標準サポートし、今後はJavaScriptやScratchにも対応予定です。出荷時から顔や手のトラッキング、スマートコンパニオンとしての対話機能、ダンスなどのデモアプリが搭載されており、初心者でもすぐにロボットのAI機能を体験できます。

そして、最大の特徴はHugging Face Hubとのネイティブ連携です。開発者は同プラットフォーム上にある数千ものAIモデルを自由に活用し、自作アプリを「Spaces」機能で共有・公開できます。これにより、世界中の開発者が知見や成果をシームレスに交換し合う“ロボットのエコシステム”が加速度的に広がることが期待されています。

物理AI時代の幕開けと産業界への波及効果

AI業界ではここ数年、ChatGPTをはじめとする大規模言語モデル(LLM)が大きな話題をさらってきました。しかし、AI技術の「次のフロンティア」として注目されているのが、物理世界との連携――すなわち「Physical AI」です。AIが実際に現実空間で動き、環境に反応してタスクを実行できるようになれば、産業・社会は根本から変わる可能性を秘めています。

ゴールドマンサックスは、ヒューマノイドロボット市場が2035年までに380億ドル規模に拡大すると予測。世界経済フォーラムも、ロボティクスが産業運用の不可欠な技術になると位置付けています。こうした流れの中、誰もが手軽にAIロボットを開発・カスタマイズできる基盤が整えば、新たなサービスやビジネスモデルの創出、教育分野でのイノベーション、日常生活へのAIの浸透など、社会全体に大きな波及効果をもたらすでしょう。

また、Hugging Faceの戦略は「毎年100種類のプロトタイプをリリースし、その中から厳選して製品化する」という従来にないスピード感と柔軟性を持っています。これにより、ニッチなニーズやアイデアにも迅速に対応できるだけでなく、コミュニティベースで新機能や改良が次々に生まれやすい環境が実現するのです。

オープンソースハードウェアが示す未来

Hugging Faceは「オープンソースの力」をソフトウェアからハードウェアへと拡張しようとしています。ロボットの設計図、回路、ソフトウェア一式をコミュニティに公開し、誰もが改良・再利用・再実装できる仕組みを整備する方針です。このアプローチは、従来の産業用ロボットメーカーが採用してきた「独自仕様」「ブラックボックス」型とは真逆。オープンソースコミュニティの力を借りて、革新的なアイデアや改善が爆発的に生まれる土壌づくりを目指しています。

ソフトウェアの世界では、LinuxやGitHubがイノベーションの速度と多様性を飛躍的に高めてきたことは周知の通りですが、ハードウェア分野は依然として高コスト・高障壁のままでした。しかし、3Dプリンタや安価な電子部品、クラウド開発環境の進化により、ハードウェアもオープンソース化の波に乗りつつあります。Reachy Miniの試みが成功すれば、ロボティクス分野でも同様の「民主化」が一気に進む可能性が高いのです。

AI・ロボティクス教育や個人開発の新たな選択肢に

教育現場や個人開発者にとって、AIロボティクスは「難しい」「高価すぎる」「環境がない」といった理由で敬遠されがちでした。しかし、299ドルという手頃な価格設定、DIYキット形式、豊富なプログラミングサポート、そして世界中の開発者コミュニティとの連携機能は、これまでにない手軽さと可能性をもたらします。

たとえば、初等・中等教育の現場では、プログラミング教育の題材として、実際に触れることができるAIロボットは生徒の興味を強く引きつけます。大学や専門学校では、AIモデルの実装からロボット制御、センサー活用まで、実践的なスキルを総合的に学べる教材となり得ます。また、個人の開発者やクリエイターにとっても、アイデアをすぐに形にして世界と共有できる“ものづくりの民主化”が加速します。

今後、教育界やスタートアップ、趣味のクリエイターまで、様々な領域で「AI×ロボット」の裾野が爆発的に広がることが予想されます。

産業界全体へ波及するイノベーションの連鎖

Hugging Faceのアプローチは単なる「安価なロボットの提供」だけにとどまりません。オープンソースとコミュニティドリブンな開発モデルは、イノベーションの“場”そのものを生み出し、ロボティクス産業全体に新たな活力をもたらします。これまで大手メーカー主導だった産業用途ロボットも、コミュニティの知恵や柔軟な開発モデルが融合することで、より多様で迅速な進化が期待できるでしょう。

また、AIモデルの進化とともに、現実空間でのロボットの役割はますます広がります。物流、介護、接客、教育、エンターテインメントなど、あらゆる分野で「自分で作れる・カスタマイズできるAIロボット」が当たり前の選択肢となる未来が、すぐそこまで来ているのです。

—

Hugging Faceによる「Reachy Mini」の登場は、ロボット開発の民主化に向けた大きな一歩であると同時に、オープンソースの力をハードウェアにもたらす新たなムーブメントの始まりです。これまで敷居が高かったAIロボティクスの世界が、誰でも手軽に挑戦できるフィールドへと変貌しつつあります。今後、世界中の開発者や教育現場、スタートアップがこの波にどう乗っていくか――そのダイナミックな変化から目が離せません。

参考)https://huggingface.co/blog/reachy-mini