Gemini 2.5 Flash Imageで企業の画像編集は“思い通り”に近づく

生成AIの画像編集は「少し直しただけなのに人物が別人になる」——そんな現場の苛立ちを解消できるのか。Googleが発表したGemini 2.5 Flash Image(通称“nanobanana”として噂された新モデル)は、被写体の“らしさ”を保ちながら背景や小物の変更を高精度でこなすといいます。さらにSynthIDによる透かし埋め込みでガバナンスにも配慮しました。

本稿ではGemini 2.5 Flash Imageに搭載された新機能の要点、残る弱点、競合比較、そして企業導入のチェックリストまで実務視点で解説します。音が出せる環境にいる方は、動画解説と音声解説もお試しください。

何が発表されたのか——モデルの位置づけとネイティブ統合

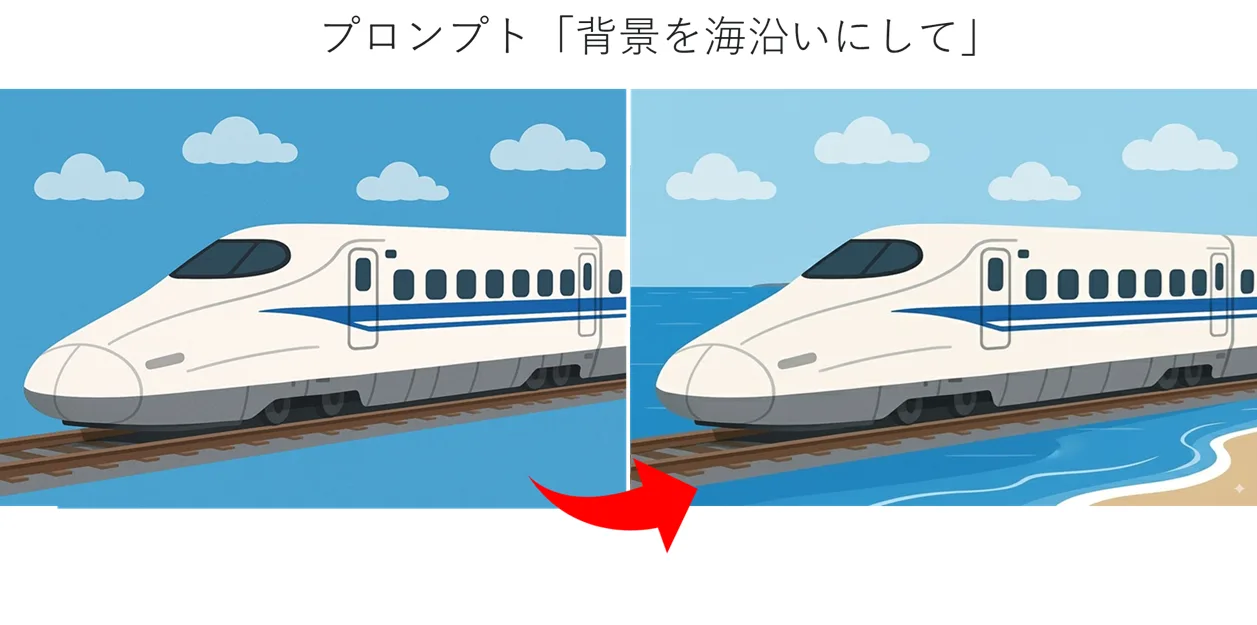

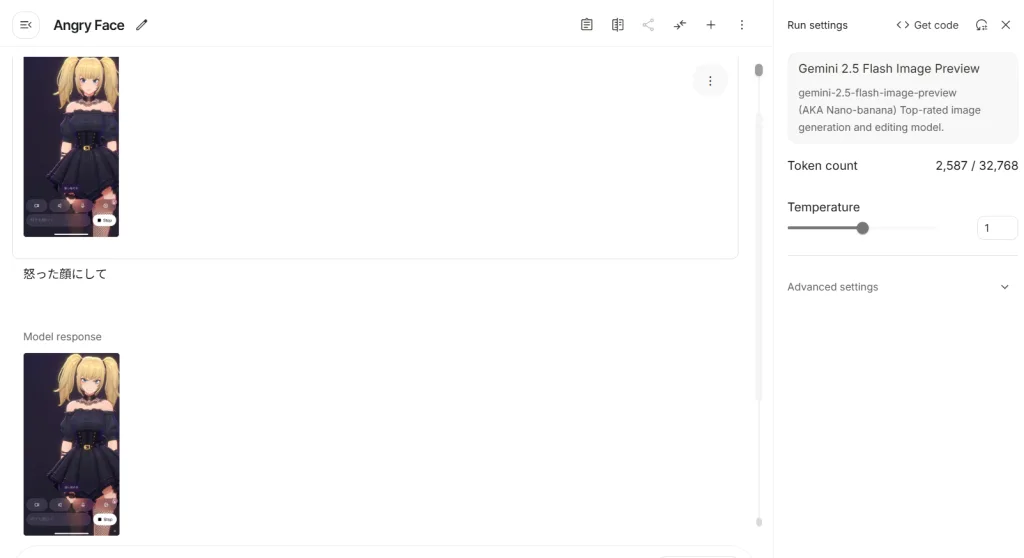

今回のアップデートは、軽量かつ高速なGemini 2.5 Flashを土台にした「Gemini 2.5 Flash Image」です。Geminiアプリのネイティブ機能として統合され、画像の見た目変更を対話の流れの中で完結できるのが特徴です。背景の差し替えや小物の追加といった要望に対し、被写体の顔立ちや体格、模様といった同一性を保ちながら編集できる点が訴求ポイントです。

β段階では“nanobanana”のコードネームで話題となり、複雑な段階的指示への追従性が注目されました。無料・有料ユーザーの双方が利用可能で、生成物にはGoogleのSynthID透かしが自動付与され、後段のコンテンツ管理や真贋判定の基盤にもなります。チャット内で完結する体験は、制作と承認、再編集、バージョン管理の反復を短縮し、現場のスループット改善に直結します。

“一貫性”と“コントロール”は何を意味するか—現場の摩擦コストを下げる

企業の制作現場で最大のムダは「再生成のループ」です。小さな指示変更が人物の顔つきやブランド要素を微妙に崩し、やり直しが続く——これが摩擦コストの正体です。Gemini 2.5 Flash Imageは、被写体の同一性維持(likeness preservation)と編集の局所性(edit locality)を高め、背景差し替えや小物の追加、ポーズの微調整などを重ねても“らしさ”が壊れにくいよう設計されています。

具体的には、ペット写真に帽子を追加しても毛並みや目の形が変わらない、人物の位置調整でも輪郭や表情が保持される、といった期待値です。これにより、ディレクター—デザイナー間で生じがちな「直したら別物」問題が緩和され、承認サイクルが縮みます。複数段の指示に強いことは、撮影代替やバリエーション展開の自動化にも寄与し、キャンペーン運用の速度と一貫性を底上げします。

それでも“完璧”ではない——編集ドリフトとリスクの扱い方

とはいえ課題は残ります。たとえば人物の位置やポーズを大きく動かす複雑編集では、顔の微細な特徴がわずかに変化する“ドリフト”が起きる可能性があります。これがタレント契約やブランドアイデンティティに関わる場面では重大なリスクです。また、極端な構図や学習分布外の小物・衣装は破綻の温床になり得ます。

対策としては、以下の運用ガードレールが有効です。

- 人間の最終確認(HITL)を前提にする

- 編集前後を自動で比較する同一性スコアや属性保存率をログ化する

- 許容範囲を超えた変化を検知したら元画像にロールバックする

- すべての生成物に透かしが付与されていることをデジタル資産管理(DAM)で検証する

AIが“だいたい合っている”で通用しない領域ほど、技術的進歩とプロセス設計の両輪が必要になります。

競合環境での立ち位置——Qwen、OpenAI、Adobeとの違い

市場では、QwenのImage Edit、OpenAIによるChatGPTのネイティブ編集&API、そしてAdobe FireflyのPhotoshop統合がすでに実戦投入されています。Geminiの強みは、軽量モデルを基盤にチャット体験へ深く統合されている点と、段階的な複合指示への追従性、デフォルトの透かし付与によるガバナンス適性です。

一方、Photoshop連携の成熟度や業務資産との互換性ではAdobeが依然優位な場面があり、APIでの細粒度制御やプラットフォーム拡張性ではOpenAI勢が選ばれるシナリオもあるでしょう。

結局のところ、編集品質の一貫性、承認フローの短縮、TCO(推論コスト+人件費削減)という“成果指標”に対し、どの製品の組み合わせが最適なUXと運用をもたらすかが判断軸になります。

導入の実務チェックリスト——評価指標とガバナンス設計

PoCでは「ユースケース別」に指標を分けて評価すると実装がスムーズです。人物・ペット・製品で“同一性スコア”を計測し、背景差し替えや小物追加での“局所性”を目視と自動判定で検証します。

KPIは、承認までのリードタイム、1アセット当たりの編集回数、採用率、再生成率、推論コスト、最終画質、透かしの検証合格率などが有効です。運用面では、以下の手順整備が肝になります。

- 役割に応じた編集・公開権限

- プロンプトのテンプレート化とバージョン管理

- 生成ログと比較画像の保全

- SynthID検証をDAMに組み込む

- “逸脱検知→差し戻し”

さらに、ゴールデン画像セットを用意して“毎週のリグレッション”を回すと、モデル更新やプロンプト改修の影響を早期に捉えられます。

使いどころと展望——“会話×編集×配信”の連結で価値を出す

効果が出やすいのは、量産と微差分が命のワークフローです。ECの背景統一、SNSキャンペーンの小物追加、説明図の注釈追記、役員報告のグラフ整形など、編集対象の同一性が重要で、かつ変更が局所的なケースに相性が良いでしょう。

Geminiは編集済み画像をそのまま再投入して動画化する導線も提供しており、サムネイル—短尺動画—記事アイキャッチまで“会話の文脈”で一気通貫できる利点があります。今後は、指示分解や品質検査を自動で挟む“エージェント的な足回り”が整うほど、現場の再生成ループはさらに短くなるはずです。

ただし、法務・ブランド・コンプライアンス要件を満たす最後の砦は人間であり、ツールの強化とプロセスの成熟を並走させることが、生成AI時代の制作体制の勝ち筋だといえます。

まとめ—“らしさを壊さない”編集は武器になる

Gemini 2.5 Flash Imageは、これまで現場を悩ませてきた「少し直すと別物になる」という摩擦を確実に減らします。ネイティブ統合による速度と、同一性維持という品質の両立は、制作から承認、配信までの全工程に効いてきます。

一方で、ポーズ大変更や学習外の要件では破綻の可能性が残るため、HITLとメトリクス、透かし検証を組み合わせたガバナンス設計が不可欠です。競合がひしめく中で、どの堅牢な運用を先に築けるか——“らしさを壊さない編集”を武器にできる組織が、コンテンツ運用の速度と信頼を同時に手に入れるでしょう。