法律業界にも押し寄せるAI活用の波

近年、法律業界における大規模言語モデル(LLM)の活用が急速に進んでいます。これまで弁護士業務は、依頼者との打ち合わせから契約書の作成、判例や学説の調査、訴訟対応に至るまで、膨大な知識と緻密な作業を必要としてきました。その一方で、少子高齢化や人材不足、働き方改革による労働時間の制約といった課題が重くのしかかっています。

こうした状況の中、LLMは弁護士の「頭脳労働」を支援する強力なパートナーとなり得ます。契約レビューのスピードアップ、膨大な判例検索の効率化、文書ドラフトの自動生成など、業務の質を落とさずに効率化を実現できる点が注目されています。この記事では法律業界におけるLLM活用について詳しく紹介します。

弁護士業務でLLMが活躍する具体的なシーン

契約書レビューの迅速化

従来、契約書のレビューは細部にわたる条項チェックが求められるため、多大な時間と集中力を要しました。LLMを活用すれば、特定のリスク条項や不利な条件を自動で抽出し、弁護士に注意喚起することが可能です。これにより、作業時間を大幅に短縮しつつ、見落としを防ぐことにつながります。

判例・文献検索の効率化

従来の検索システムでは、キーワードの入力や条件指定に大きく依存していました。しかしLLMは自然文での問い合わせに対応できるため、「このケースに近い判例は?」「過去10年間で類似の損害賠償事例は?」といった質問に対しても適切な結果を導きやすくなります。ただし、正確性と根拠提示のためには、信頼できる一次データ(判例・文献)へのアクセスが不可欠です。 リサーチにかかる時間を削減できるだけでなく、探索範囲の拡張や見落としの低減にもつながります(最終的な網羅性の確認は人手で行います)。

判例検索の高度化には、Westlaw Japan・LEX/DB・D1-Law.com などの有償データベースとの契約と、APIまたは許諾されたエクスポート機能による連携が前提です。検索実行は各データベースの機能を用い、ローカルLLMは所内ネットワーク内でクエリ生成・要約・比較を担い、判例番号や該当箇所といった根拠提示を標準化するワークフローに最適です。

法律文書のドラフト作成

契約書のたたき台や意見書の初稿など、フォーマットに沿った文書作成はLLMが得意とする領域です。最終的な修正や調整は弁護士が行う必要がありますが、ゼロから文書を起案する負担を大きく軽減できます。

依頼者対応の効率化

クライアントから寄せられる質問に対して、まずはLLMが類似ケースやFAQをベースに回答を整理し、弁護士が最終確認することで、迅速かつ正確な対応が可能となります。これにより顧客満足度の向上にも寄与します。

法律業界へのLLM導入に立ちはだかる課題

もちろん、法律業界でのLLM活用にはいくつかの懸念も存在します。

- 守秘義務の遵守:依頼者の機密情報を外部サービスに入力するリスク

- 法的責任の所在:LLMが生成した提案をそのまま用いた場合の責任は誰が負うのか

- 誤回答(ハルシネーション):一見正しいように見えるが事実と異なる出力への対応

- 導入コスト:ライセンス費用やセキュリティ確保のためのインフラ整備

これらを放置すれば、業務効率化どころか逆にリスクを拡大させる恐れがあります。そのため「セキュアな環境での運用」「人による最終確認」「適切な利用範囲の設計」が不可欠です。

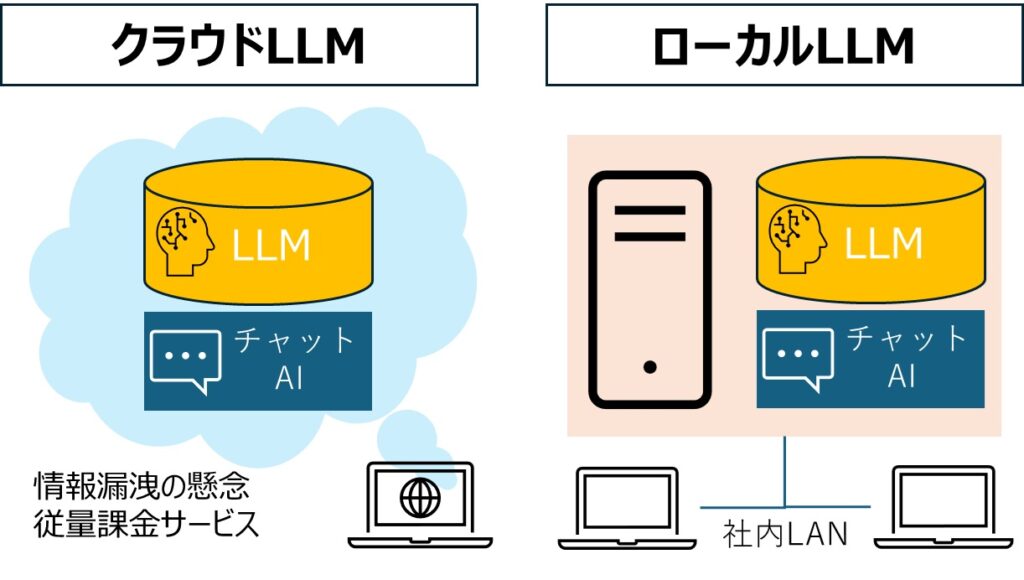

ローカルLLMならリスクを大幅にカット

しかし、こうした懸念も ローカルLLMの導入 によって大きく軽減できます。外部クラウドを介さず、自社の専用サーバーや閉じたネットワーク内で運用することで、依頼者の機密情報が外部に流出するリスクを最小限に抑えられます。また、生成結果も必ず人が最終確認する前提で使えば、法的責任や誤回答への対策も十分に可能です。

さらに、近年はローカルLLMで利用できる言語モデルの回答精度も上がり、同時に導入コストも下がってきており、セキュリティと効率化を両立できる現実的な選択肢となっています。つまり、ローカルLLMは「安心して使えるAI環境」を求める法律事務所にとって、最も有力な解決策といえるのです。

ただし、ローカルでも権限管理・ログ/監査・モデル出力検証(ハルシネーション対策)は必須です。人による最終確認を明文化してください。

弁護士事務所が取るべきLLMの導入ステップ

LLMを効果的に活用するためには、段階的な導入が推奨されます。

- 試験導入(PoC)

まずは契約レビューや判例検索といった限定的な業務に適用し、効果とリスクを検証します。 - ガイドラインの整備

利用範囲や入力してよい情報の制限、確認フローなどを文書化し、全員が共通理解を持つことが大切です。 - セキュリティ確保

原則はローカル環境での運用を基本方針とし、やむを得ずクラウドを使う場合も匿名化・最小化・ゼロリテンションを前提に限定運用します。クラウド併用時も暗号化や厳格なアクセス制御を徹底します。 - 教育と定着

弁護士やスタッフが安心して使えるよう、研修やマニュアルを用意し、日常業務に自然に組み込むことが重要です。

LLM導入で得られる効果

適切に導入されたLLMは、弁護士事務所に次のような効果をもたらします。

- 契約レビューや調査にかかる時間の大幅短縮

- 依頼者へのレスポンスのスピードと正確性の向上

- 弁護士が本来注力すべき戦略的業務へのリソース集中

- 少人数事務所における人材不足の解消

つまり、LLMは弁護士に代わる存在ではなく、業務を支える「知的アシスタント」として機能するのです。

まとめ:法律実務の未来を拓くために

法律業界におけるLLM活用は、もはや一部の先進的な事務所だけの話ではありません。契約書レビューから判例調査まで、幅広い業務で導入効果が確認されつつあります。

ただし、導入には守秘義務や法的責任といった独自のリスクが伴うため、慎重な設計と運用が欠かせません。小さく始めて成果を確認し、全社的に展開する。その積み重ねが、業務効率とリスク管理を両立させる最短ルートです。

弁護士事務所がこれからも依頼者に信頼され、競争力を維持するためには、LLM活用を避けて通ることはできません。今こそ、法律実務の現場に合ったAI活用を検討するタイミングです。