匿名性と常時対応で市民の心の壁を取り除く

「相談したいけど、誰にも知られたくない…」「夜中に不安になって誰かに話を聞いてほしい…」

こんな経験をお持ちの方は少なくないのではないでしょうか。実は、全国の自治体でも、このような市民の声に応えるための新しい取り組みが始まっています。その先駆けとなるのが、八王子市が2025年2月から開始した生成AI技術を活用した福祉相談窓口「はちココ」です。

本記事では、東京都の自治体として初となるAIを活用した匿名相談サービスの全容に迫ります。24時間365日いつでも相談可能な窓口の実現方法から、その背景にある社会的課題、さらには今後の展望まで、詳しく解説していきます。これを読むことで、あなたの地域でも始まるかもしれない次世代の福祉サービスの姿が見えてくるはずです。

革新的な「はちココ」とは?

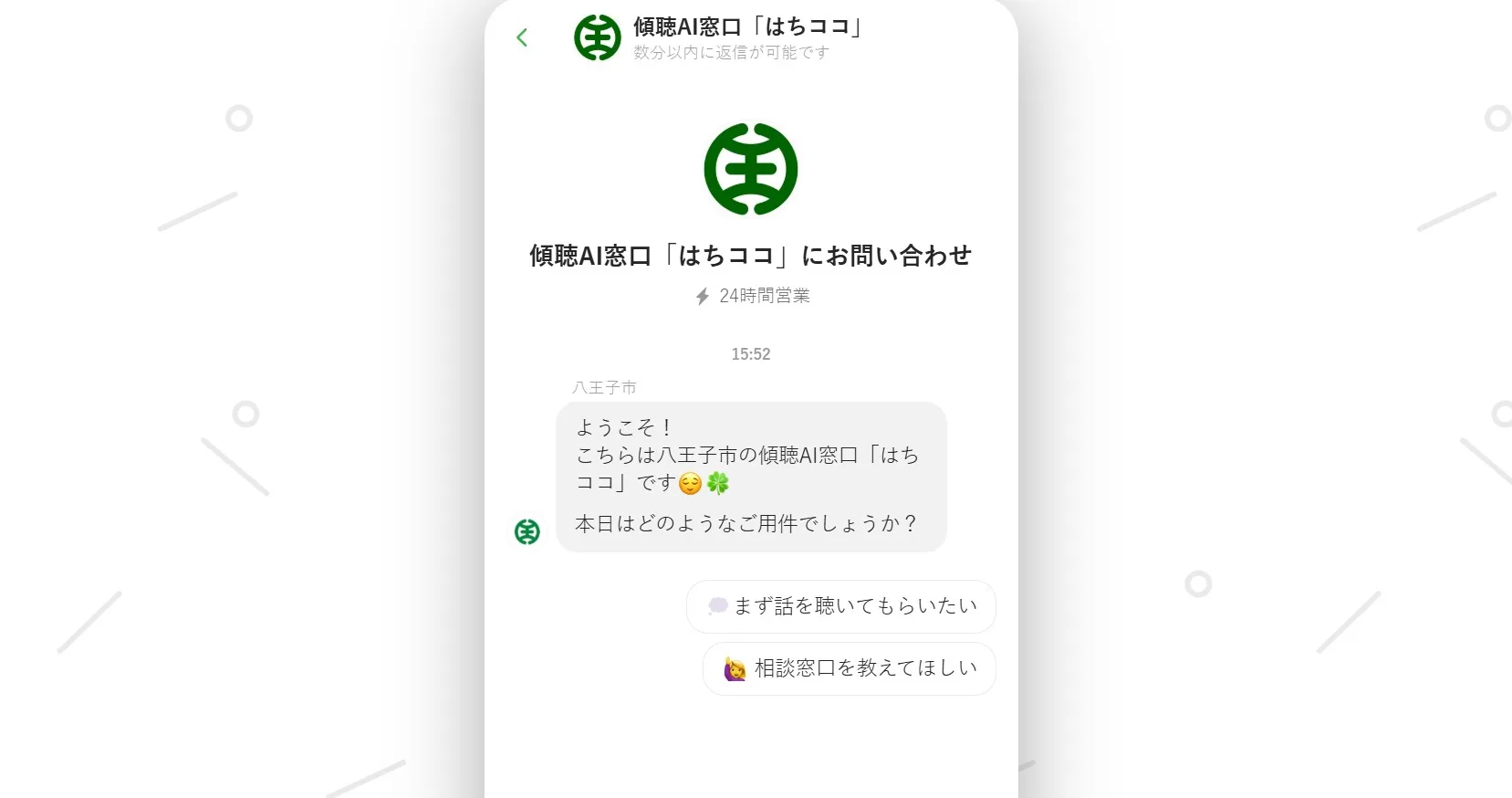

「はちココ」は、八王子市がZIAI Corpと共同で開発・運営する、生成AI技術を活用した福祉相談窓口です。最大の特徴は、24時間365日いつでも利用可能な匿名チャット形式を採用している点です。従来の対面式相談では難しかった「時間の壁」と「心理的な壁」を、テクノロジーの力で解決しようという画期的な試みと言えます。

「はちココ」の具体的な使い方

「はちココ」の利用方法は、驚くほど簡単です。

- スマートフォンやPCからサービスURLにアクセス

- 「相談を始める」ボタンをタップ

- チャット画面が開き、すぐに相談開始

個人情報の入力は一切不要で、年齢や性別すら答える必要がありません。これにより、「個人情報を入力するのが怖い」という不安を完全に解消しています。

なぜ今、AIによる相談窓口なのか

背景には、2024年4月に施行された「孤独・孤立対策推進法」があります。この法律は、誰も取り残されない社会の実現を目指すもので、特に夜間や休日における支援の必要性が指摘されていました。

実は、八王子市の調査によると、福祉相談のニーズが最も高まる時間帯の一つが夜間だということが判明しています。しかし、従来の対面式相談では、人員配置や予算の制約から24時間体制の実現が困難でした。この課題に対して、AIを活用することで、人的リソースに依存しない持続可能な支援体制を構築することが可能になったのです。

「はちココ」AIによる相談の実際

AIは主に傾聴に徹し、利用者の話に共感的な態度で耳を傾けます。必要に応じて、適切な支援機関の情報提供も行います。ただし、具体的なアドバイスについては慎重なアプローチを取っており、専門家による支援が必要と判断された場合は、しかるべき窓口への誘導を行う仕組みになっています。

「はちココ」を使った実際の相談シーン例

【深夜の不安な気持ちへの対応】 深夜3時、不眠に悩む高齢者がスマートフォンから接続。「眠れなくて不安です」という相談に対して、AIは傾聴しながら、睡眠に関する一般的なアドバイスを提供。必要に応じて、専門医への相談を促すこともあります。

【育児の悩みへの対応】 子育て中の母親が、育児ストレスについて相談。「周りには相談できない」という状況でも、匿名で安心して話せる環境を提供。AIは共感的な姿勢で傾聴し、必要に応じて地域の子育て支援センターの情報を提供します。

「はちココ」の課題と展望

もちろん、AIによる相談には課題もあります。例えば、緊急性の高いケースへの対応や、AIの判断の正確性、データの取り扱いなどが挙げられます。八王子市では、これらの課題に対して、人間の専門家とAIの適切な役割分担や、厳格なプライバシー保護対策を講じています。

現在のところ、2025年4月30日までのパイロット期間として運用されていますが、その成果次第では、他の自治体への展開も視野に入れているとのことです。実際に、すでに複数の自治体から問い合わせがあるという話も聞かれます。

「はちココ」が示す未来

このサービスの意義は、単なる相談窓口のデジタル化にとどまりません。AIと人間が協調しながら、地域社会の課題解決に取り組む新しいモデルケースとして注目されています。特に、若い世代を中心に、デジタルツールを活用した相談へのニーズは高まっており、「はちココ」の試みは、今後の福祉サービスの在り方に大きな示唆を与えるものと考えられます。