Gemini 2.5 Deep Thinkが示す新しい知性の形

AIがついに「考える」時代に突入しました。Googleがリリースした最新モデル「Gemini 2.5 Deep Think」は、これまでのAIをはるかに超える“深い推論力”で話題となっています。本記事では、なぜGemini 2.5 Deep ThinkがAI分野に革命を起こすのか、その仕組みや競合との違い、今後の可能性について解説します。数学オリンピックで金メダルを獲得したAIとは?なぜ一部の専門家向けには「数時間かけて考えるAI」が解放されるのか?AIの未来を占う最前線、ぜひその全貌を知ってください。

Gemini 2.5 Deep Thinkとは何か?マルチエージェント方式の革新

Googleが新たに公開した「Gemini 2.5 Deep Think」は、これまでのAIとは一線を画す“マルチエージェント(multi-agent)型”AIです。従来のAIモデルは1つの思考経路で解を導いていましたが、Gemini 2.5 Deep Thinkは複数のAIエージェントが同時に様々なアイディアを検討し、それらの結果をもとに最適解を導き出す仕組みを採用しています。

この手法は計算リソースを大幅に消費しますが、より複雑でクリエイティブな問題に強く、人間の「熟考」に近いアウトプットが可能となります。Googleによると、このモデルはGoogle I/O 2025で初披露され、一般公開されるマルチエージェントAIとしては初の事例となります。

月額3万円超サブスク専用──超高性能AIは“選ばれたユーザー”だけに

Gemini 2.5 Deep Thinkが提供されるのは、Googleの月額250ドル(約37,000円)のUltraプラン限定。この強気な価格設定からも、モデルの運用コストが桁違いであることが伺えます。

また、Gemini 2.5 Deep Thinkは、コード実行やGoogle検索など、さまざまなツールと自動連携できるため、プログラミングやウェブ開発、論文リサーチなど、より高度な用途にも応用が期待されています。Googleは「Deep Thinkは、創造力や戦略的計画、段階的な改善を要する問題に役立つ」としており、従来のAIでは難しかった分野にも活躍の幅が広がっています。

数学オリンピックで金メダル──“本気で考えるAI”が登場

Gemini 2.5 Deep Thinkの実力を示す象徴的な出来事が、2025年の国際数学オリンピック(IMO)での金メダル獲得です。Googleは、この大会で使用した特別バージョンのAIモデルも一部の数学者や研究者向けに公開すると発表しました。

このモデルは「数秒〜数分」ではなく、「数時間」かけて問題を解くという特徴があります。これは、既存のAIが“即答型”であるのに対し、人間の研究者のように深く考え抜くという新しいアプローチです。Googleは、このAIを活用することで学術研究や新たな発見の加速につなげたいとしています。

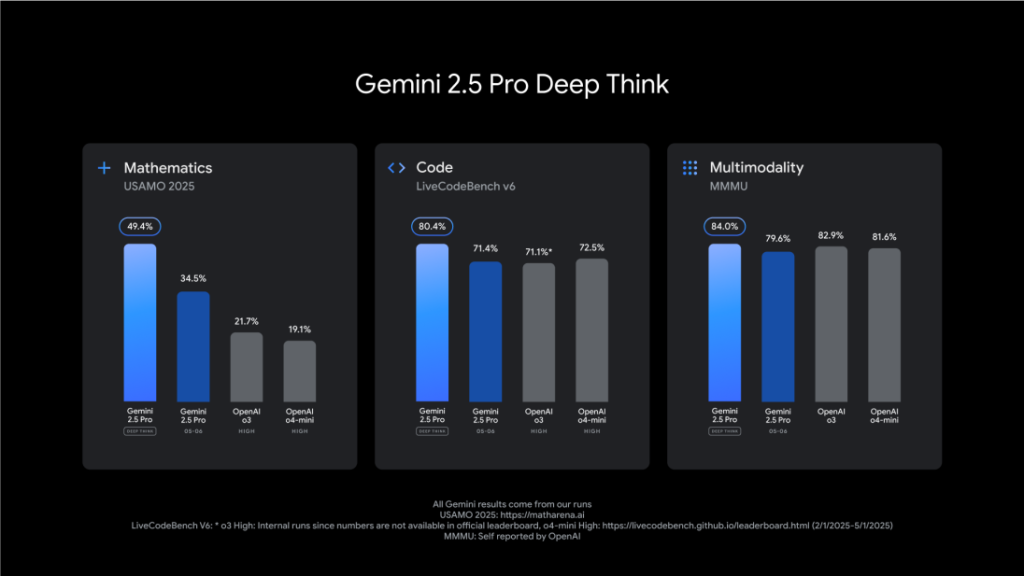

圧倒的なベンチマーク性能──競合を凌駕するAI知性

Gemini 2.5 Deep Thinkは、さまざまなベンチマークテストで他の最先端AIを上回る結果を出しています。

人間の知的能力を試す「Humanity’s Last Exam(HLE)」という難関テストでは、Gemini 2.5 Deep Thinkが34.8%のスコアを記録。これはxAIのGrok 4(25.4%)、OpenAIのo3(20.3%)を大きく引き離しています。

また、競技プログラミング力を測る「LiveCodeBench 6」でも87.6%という高得点をマークし、Grok 4やOpenAI o3を圧倒。Googleは「より詳細かつ美しく、実用的なウェブ開発タスクを自動生成できる」とアピールしています。

このような高い性能は、マルチエージェント方式による「多角的な思考」と「自動ツール連携」の賜物です。

AI業界のトレンド──「マルチエージェント」シフトが加速

注目すべきは、Googleだけでなく、他のリーディングAI企業も同様のマルチエージェント路線に舵を切り始めていることです。

イーロン・マスク率いるxAIの「Grok 4 Heavy」もマルチエージェント型で業界最高水準のパフォーマンスを達成。OpenAIも、今年の数学オリンピックで金メダルを獲得した非公開モデルがマルチエージェント型であると公表しています。Anthropicの研究用AIもこのアプローチを採用。

この「マルチエージェント化」は、AIの出す答えの質を大幅に向上させる一方で、膨大な計算コストという課題も浮き彫りにしています。現時点では高額サブスク限定という形ですが、技術進化とともに一般向けにも普及する可能性があります。

未来への期待と課題──AIが“人間の知性”に近づくとき

Gemini 2.5 Deep Thinkの登場は、AIが単なる「便利な道具」から「考えるパートナー」へと進化しつつあることを示しています。

特に、複雑な課題や未知の問題に対して、多様な視点からアプローチし、最適解を探し出す能力は、従来のAIにはない次元です。しかし、その一方で高コスト・高負荷という課題、そしてAIが人間と同じように「考える」ことの意味やリスクについても、今後社会全体で議論が必要になるでしょう。

Googleは今後、開発者や企業向けにAPIを限定公開し、より幅広い現場での活用例やフィードバックを集めていく方針です。AIの“思考力”が社会にもたらす変革を、私たち一人ひとりが見極める時代が始まっています。

まとめ:AIと“共に考える”時代の幕開け

Gemini 2.5 Deep Thinkは、AI業界の新たなランドマークであり、人間の「思考」と「創造」の領域にAIが本格的に参入し始めたことを象徴しています。今後、こうしたマルチエージェントAIの活躍が研究・教育・産業・日常生活まで広がることで、私たちの「考える力」自体が問い直されるかもしれません。

AIは、あなたの新しい“知的パートナー”となり得るのか──これからのAI進化に、ぜひご注目ください。