知らなきゃ損!無料AIチャット活用法と高機能プラットフォームの選び方

近年、AIチャットサービスが急激に普及し、私たちの働き方や情報収集のスタイルを大きく変えつつあります。「AIを使いこなしたいけれど、どれを選べばいいのだろう?」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、ChatGPT、Gemini(旧Bard)、Claude、そしてTogether.aiといった主要な無料AIチャットツールの特徴や使い心地を丁寧に比較します。意外にも、サービスによって得意分野や利用制限、さらには商用利用の可否まで大きく違いがあるのをご存知でしょうか。本記事を読むことで、それぞれの強み・弱みを正しく理解し、自分の目的に合ったサービスを見極めるためのヒントが得られます。

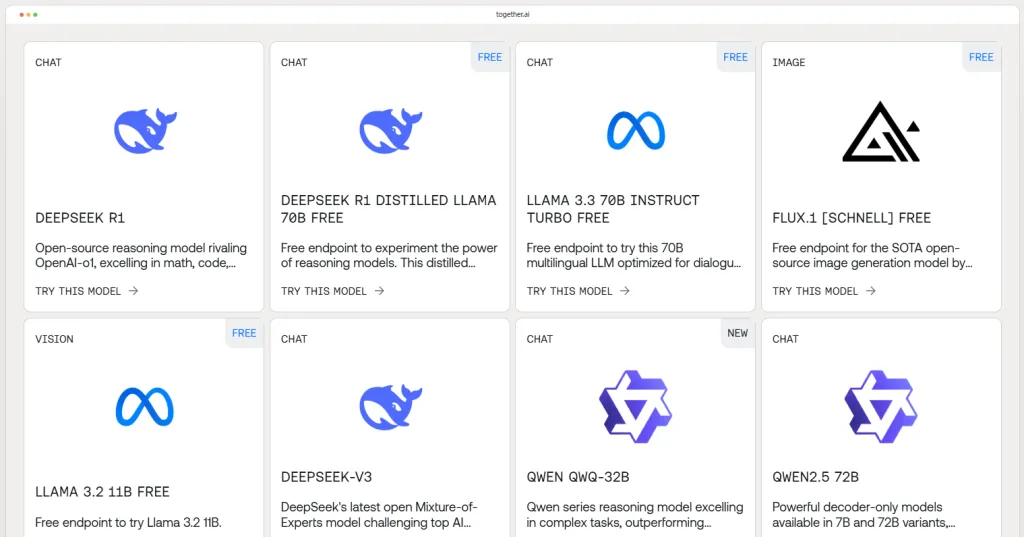

豊富なモデルを試せる「Together.ai」の魅力とは

Together.aiは、オープンソースの大規模言語モデルを中心に、なんと200種類以上のモデルを自由に試せるプラットフォームとして注目を集めています。無料プランであっても、特定のモデルはクレジットを消費せずにほぼ無制限に利用でき、さらに新規登録時には1ドル相当のクレジットが付与されるという太っ腹ぶりが魅力です。加えて、OpenAIのAPI互換が用意されているため、既存のシステムへの組み込みが容易である点も見逃せません。

これは技術者にとって特に大きなメリットで、環境構築や実装のハードルを大幅に下げることにつながります。一方、一般ユーザーにとっては多少敷居が高い部分もあるかもしれません。たとえば、Together.aiが提供するウェブ上のプレイグラウンドはシンプルな作りになっており、ユーザーフレンドリーというよりは「さまざまなモデルを並行してテストしたい」という開発者の目的に特化した印象を受けます。

ただし、モデルの種類がとにかく豊富なので、自分の目的にマッチするモデルを選ぶ余地が非常に大きいのも事実です。数学に強いモデルや画像生成が得意なモデルなどを用途に応じて切り替えられるので、たとえば研究開発や専門分野に特化したサービスをつくりたい企業にとっては理想的な環境と言えるでしょう。さらに商用利用が無料プランでも許容されているため、小規模なプロジェクトを低コストで立ち上げることができる点も、大きな強みのひとつとなっています。 <br>

短いやり取りなら最強?「ChatGPT(無料版)」

ChatGPTは大規模言語モデルブームの火付け役として、その名を世界に広めた存在と言っても過言ではありません。無料版でも最新のGPT-4相当モデル「GPT-4o」を使える場合があるなど、ハイレベルな回答が得られる点に関しては、やはり業界トップクラスの安定感があります。一方で、無料であるがゆえに利用制限が設けられており、短時間に多くのリクエストを投げると、モデルがGPT-3.5相当に降格されることもあるので注意が必要です。

それでも、普段使いの範囲であれば高い精度の応答が返ってくるため、たとえば文章作成や学習サポート、ちょっとしたプログラミングのアドバイスなどに活用する際は非常に便利でしょう。さらにUI/UXの完成度が高く、対話形式の履歴が分かりやすいというのも魅力的です。公式のスマートフォンアプリも出ており、スマホからでも手軽にアクセスできるため、多忙なビジネスパーソンが「空き時間にサクッと使いたい」というケースにもマッチします。

また、出力された文章に関する著作権や商用利用の扱いについても比較的オープンで、OpenAIの規約に反しない限り、生成されたコンテンツをビジネスで活用することは可能です。たとえば広告コピーのアイデアとして使ったり、自社ブログのネタ出しに利用したりと、多彩な使い方ができます。ただし、誤情報なども含まれやすい性質は他の大規模言語モデル同様に存在するため、事実確認や校正はユーザー自身の責任となります。

多言語・画像対応が進化した「Google Gemini」

Googleが提供するAIチャットサービス「Gemini(旧Bard)」も見逃せません。新たに導入されたGemini Proモデルによって、多言語対応だけでなく、画像入力や画像生成に至るまで、多彩な機能を無料で体験できるのが大きな特長です。また、Google検索との連携による事実確認がしやすく、回答精度が上がりつつある点も評価が高まってきています。

とりわけ、日本語の扱いにおいてはGoogleの自然言語処理研究の強みが活かされており、やり取りのスムーズさや翻訳精度の高さが魅力です。ユーザーインターフェイスはGoogleアカウントを使えばすぐにアクセスでき、GmailやGoogle Docsなど他のサービスとの連動も視野に入れやすい構造となっています。たとえば、会話で作成した文章をそのままGmailの下書きに転用するなど、普段の業務フローと直結させやすいのは便利なポイントです。

無料版にもかかわらず厳しい利用制限は設けられていないため、大量の問い合わせにも対応できる柔軟性を持ち合わせています。さらに商用利用に関しても現時点では特段の縛りが公表されていません。もっとも、あくまで無料で提供されているベータ的性質が強いため、将来的に高性能モデルは有料プランやGoogle Oneへの加入特典になる可能性も否定はできません。とはいえ、現状であればかなりお得に最先端のAI技術を試せる選択肢と言えるでしょう。

長文処理と安全性に強い「Claude」の実力と注意点

Anthropic社のClaude 3は、他のサービスと比較しても群を抜く長文コンテキスト処理能力が話題となっています。100kトークン規模の文脈を一度に扱うことができるため、大規模な資料の要約や長大なスクリプトの解析など、他サービスでは扱いきれないような長文タスクに特に強いというメリットがあります。さらに、プログラミングタスクの正解率が高いという報告もあり、コードレビューやデバッグのサポートとして重宝しているユーザーも少なくありません。

とはいえ、無料版には一日のメッセージ制限が厳しく設定されており、たとえば一日に数十回程度質問すると制限に達してしまうことがあります。従来のBardやChatGPTのように、延々とやり取りが続けられるわけではない点は大きな違いと言えるでしょう。また、無料版の利用規約上、Claudeは「個人・非商用利用」のみ認められているため、ビジネス用途としての本格活用を考えているのであれば、API契約を含む有料プランが必須になります。

一方で、ファイルアップロード機能の実装は非常に先進的で、PDFなどの文書を丸ごと読み込み、その内容に基づいた回答を生成してくれるのは大きな魅力です。長文コンテキストと組み合わせることで、長大な資料でも一気に要点をまとめられるのは嬉しい機能でしょう。ただし、画像として埋め込まれた表などは正しく読み取れないケースも報告されており、精度面では現状100%安心できるわけではありません。いずれにしてもビジネスや研究活動で本格活用するためには有料版が必須となるため、まずは無料版で操作感をつかんでみるのが賢明かもしれません。

まとめ:自分の目的に合わせて最適なサービスを選ぼう

今回ご紹介したように、主要な無料AIチャットサービスだけでも、機能や利用制限、開発者向けの柔軟性、商用利用の可否など多岐にわたる差異があります。たとえば短い質問や日常的な対話にはChatGPT(無料版)が手軽で使い勝手が良いかもしれません。一方で、技術者や研究者として多様なモデルを比較しながらプロトタイプを作りたい場合には、Together.aiが圧倒的な柔軟性を提供してくれます。

もし画像入力や画像生成、さらにGoogleサービスとの親和性を重視するなら、Geminiも有力な選択肢ですし、巨大なドキュメントを効率よくまとめたいときにはClaude 2の長文処理能力は非常に魅力的でしょう。ただしClaudeの無料版は非商用利用に限定されるというハードルがあることも覚えておきたいポイントです。

結局のところ、どのサービスが「一番優れている」のかという問いに単純な答えはありません。むしろ、そのサービスが得意とする領域や提供されている機能をよく把握し、自分の目的に合致するかどうかを見極めるのが重要になります。今回の記事を参考に、まずは興味をもったサービスを気軽に試してみてください。そうすることで、自分自身のワークフローやビジネスに最も合ったAIチャットとの付き合い方がきっと見えてくるはずです。