Flowise AIの始め方:開発環境のセットアップ手順

AI開発は専門家だけのものではありません。「Flowise」は、LLM(大規模言語モデル)を活用したアプリケーション開発を、直感的なドラッグ&ドロップ操作で可能にする革新的なツールです。プログラミング経験が少なくても、高度なAIアプリケーションを構築できる環境を提供します。

この記事では、Flowiseの基本概念から実践的なセットアップ方法、具体的な活用事例まで、ステップバイステップで解説します。複雑なコーディングなしでAI開発を始めたいすべての方に向けた完全ガイドです。

この記事の内容は上記のGPTマスター放送室でわかりやすく音声で解説しています。

Flowiseとは?ローコードで実現するAI開発の新時代

Flowiseは、AI開発の常識を覆すオープンソースのローコードプラットフォームです。従来は専門家しか手が届かなかったLLM(大規模言語モデル)オーケストレーションとAIエージェント構築を、視覚的な操作で実現します。

直感的なビジュアルインターフェース

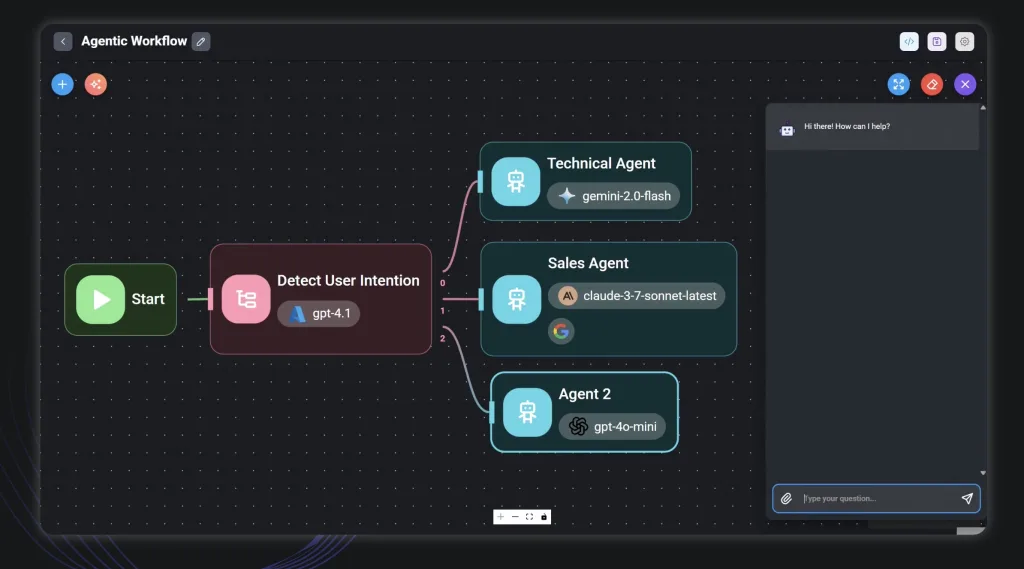

Flowiseの核となる特徴は、直感的に操作できるビジュアルビルダーです。これにより、AI開発の複雑な工程が、まるでフローチャートを描くような簡単な作業に変わります。専門知識がなくても、アイデアを素早くAIアプリケーションとして形にできるのです。

たとえば、PDFなどの文書を読み込む「ドキュメントローダー」、長い文章を適切な単位に分割する「テキストスプリッター」、ChatGPTなどの「LLM(大規模言語モデル)」といったノードを接続するだけで、複雑なAIプロセスやワークフローが完成します。

このノードベースのアプローチにより、特定のノードを簡単に別のものと交換することが可能となります。

たとえば使用するLLMプロバイダーを変更したい場合でも、該当するLLMノードを置き換えるだけです。開発チームはこのローコードおよびドラッグ&ドロップUIのアプローチにより、迅速な反復開発を実現し、テスト段階からプロダクション環境への移行を加速させることができます。

Flowiseの主要機能:何ができるのか

Flowiseの最大の魅力は、豊富な機能セットです。LLMを核としたAIアプリケーション開発に必要なコンポーネントが「ノード」として提供され、これらを組み合わせることで多様なワークフローを構築できます。

主要コンポーネント

- LLMノード: Chat OpenAI、ChatGoogleGenerativeAIなど様々なチャットモデル

- エージェントノード: OpenAI Function Agent、Conversational Retrieval Agentなど

- ドキュメントローダー: PDF、Webページ、CSV、Notion、GitHubなど多様な形式に対応

- メモリノード: Buffer Memory、Conversation Summary Memoryなど長期記憶として機能

- * ベクトルストア: Pinecone、Chroma、Qdrantなど効率的なデータ検索を実現

さらに、Flowiseはこれらの基本構成要素に加え、外部システムとの連携を可能にするツールノードを豊富に提供しています。

たとえば、Web検索を行うツール、APIを呼び出すツール、ファイルを読み書きするツール、さらにはSQLデータベースとやり取りするツールなどがあり、AIエージェントに外部の情報にアクセスしたり、アクションを実行したりする能力を与えることができます。

カスタムツールを簡単に作成

特筆すべきは、ユーザーがカスタムツールを簡単に作成できる機能です。Node.jsとJavaScriptの知識があれば、外部Nodeパッケージ(例:Pokemonパッケージ)を利用した独自のツールを開発し、Flowiseのワークフローに組み込むことが可能です。この機能により、Flowiseの拡張性は飛躍的に高まります。

実践!目的別Flowiseセットアップガイド

Flowiseの導入方法は、用途に応じて複数のアプローチがあります。ここでは、「お試し利用」から「本番環境構築」まで、目的別にセットアップ手順を詳しく解説します。前提条件は以下のとおりです。

- Docker利用の場合:Node.js不要

- ソースコードからのビルド:Node.js v18.15.0以上が必要

1. まずは動かしてみる(最短クイックスタート)

npm install -g flowise

npx flowise start

- ブラウザで

http://localhost:3000にアクセスすればUIが開きます。 - ポート変更は

npx flowise start --PORT=8080のように指定可能です。 - セキュリティ上、社内環境であっても認証設定と暗号化キーの設定を忘れないでください。

2. Dockerで手早く自己ホスト

docker run -d --name flowise \

-p 3000:3000 \

-e ENCRYPTION_KEY=任意の長い文字列 \

-e FLOWISE_USERNAME=admin \

-e FLOWISE_PASSWORD=強固なパスワード \

flowiseai/flowise

- コンテナ化により依存関係の管理が容易になります。

- たとえば本番環境では、リバースプロキシ+SSL終端と組み合わせて公開する設計が一般的です。

3. ソースコードからセットアップ(開発・拡張向け)

git clone https://github.com/FlowiseAI/Flowise.git

cd Flowise

pnpm install # または yarn install

pnpm build # または yarn build

pnpm start # または yarn start

- 独自ノードやUI改変など、深いカスタマイズを行う場合はこちら。

- 外部Nodeパッケージを使うカスタムツールを作成する場合は、

packages/components配下でpnpm add パッケージ名の後、.envにTOOL_FUNCTION_EXTERNAL_DEP=パッケージ名を追記し、再ビルドしてください。

4. 最低限入れておきたい環境変数と設定

.env またはコンテナの環境変数で以下を設定すると安全です。

ENCRYPTION_KEY=ランダムで長い文字列 # APIキーなどの暗号化に必須JWT_AUTH_TOKEN_SECRET

FLOWISE_USERNAME=admin # Basic認証用(任意)

FLOWISE_PASSWORD=強固なパスワード # 同上=ランダム文字列 # JWT認証を使う場合

JWT_REFRESH_TOKEN_SECRET=ランダム文字列 # リフレッシュトークン用(推奨)

- OIDC/SSO連携を使う場合は、IdPのクライアントID/シークレットなども設定します(Enterpriseプラン限定機能)。

- 初期状態は無認証で起動できてしまうため、必ず認証・暗号化キーを設定してください。

具体的なユースケース例

Flowiseは「ノードをつなぐ」だけでLLMアプリを形にできるため、社内の閉域ネットワークで安全にAIを活用したいケースで重宝します。たとえば以下のようなユースケースが考えられます。

- 社内ドキュメント検索型チャットボット(RAG)

PDFやConfluence、Notionなどから文書を読み込み、ベクターストア(Pinecone、Chroma、Qdrant など)に格納。ユーザー質問→該当箇所を引用して回答するフローを構築できます。 - FAQ自動応答・問い合わせ一次対応

既存のFAQデータベースを接続し、未解決の場合のみ人間へエスカレーションするワークフローを構築。たとえば外部APIノードでチケットシステム(Zendeskなど)に連携することも可能です。 - 社内データベース/SaaSとの連携エージェント

SQLノードやHTTPリクエストノードを組み合わせ、受発注システムや営業支援ツールから情報を取得→集計→レポート生成を自動化します。 - レポート要約・議事録生成

会議録音の文字起こしデータを投入し、要約やアクションアイテムの抽出を自動化。たとえば、音声→テキスト化は外部サービスと連携し、Flowiseでは要約と配信フローを担います。 - PoC(概念実証)から本番移行までの高速反復

たとえばモデル切り替えも、LLMノードを差し替えるだけ。検証→修正→再デプロイが素早く回せるのが強みです。

Flowise vs Langflow:選択のポイント

Flowiseと同じくオープンソースのLangflowは、よく比較される類似ツールです。両者にはビジュアルインターフェースを用いたノードベースのAIワークフロー構築という共通点がありますが、ここで両ツールの特徴を比較してみましょう。

基本情報とターゲットユーザー

| 項目 | Flowise | Langflow |

|---|---|---|

| ライセンス | Apache License 2.0(商用利用可) | MIT License(商用利用可) |

| コア目的・位置づけ | ノーコードで業務実装まで見据えたLLMフロー構築ツール | 研究・検証やPoCで素早く試せる柔軟なプロトタイピング環境 |

| UI/UX | シンプル志向。最短経路でフローを作れる設計 | カスタマイズ性が高く、レイアウトや入出力定義を細かく調整可能 |

| ノード(コンポーネント) | 公式・コミュニティ製を含む豊富な独自ノードを提供。外部API接続もGUIで完結しやすい | 標準ノードは基本機能中心。独自ノード追加はPythonで比較的容易だが、コード編集が前提になりやすい |

| マルチモーダル対応 | 画像・音声などのアップロード/処理ノードあり。とくに画像解析系が充実 | テキスト中心が基本だが、拡張で画像・音声処理も可能。標準UI上でのハンドリングは少なめ |

| 対応LLM / ベクタDB / ツール | OpenAI、Azure OpenAI、Hugging Face、Anthropic、Googleなど幅広い。Pinecone、Weaviate等のDB連携もGUIで用意 | OpenAI、Hugging Faceなど主要どころは対応。追加はPythonで柔軟に実装できる |

| 認証・セキュリティ | APIキー暗号化(ENCRYPTION_KEY)、JWT認証、OIDC/SSO対応。初期設定では無認証運用も可能なため要注意 | 認証はリバースプロキシやアプリ側で任意設定が基本。公式機能としてのSSO等は限定的 |

| デプロイ方法 | Self-host(Docker/Node)、一部クラウド提供あり。環境変数で設定完結 | Self-host(Docker/Poetry等)前提。クラウド提供はコミュニティ/有志側が中心 |

| 共有・バージョン管理 | フローのエクスポート/インポート機能。JSONでの共有が容易 | ワークスペース単位で保存・共有。Git連携などコード側での管理が主流 |

| 拡張性 | プラグイン/コンポーネント追加が比較的簡単。GUIから差し替えやすい | Pythonで自由度高く拡張可。内部ロジックに踏み込みたい開発者向け |

| アップデート頻度・コミュニティ | リリース更新が頻繁でIssue対応も速い印象。Discordが活発 | GitHubでの開発が活発。リリース頻度も高めだが、コミュニケーションはIssue中心 |

| 商用利用・導入事例 | 企業導入例が多く報告されている。PoC〜本番運用までの事例が増加 | コミュニティ主導の採用が中心。研究機関・個人開発者の事例が目立つ |

| 学習コスト / ドキュメント | 公式Docsが充実。動画チュートリアルやテンプレが豊富で導入容易 | 公式Docs+README中心。コードリーディングが苦にならない層に向く |

| 典型ユースケース | 社内チャットボット、RAGシステム、業務フロー自動化など実務直結タスク | モデル比較実験、プロトタイピング、教育・研究用途での迅速な試行錯誤 |

- Flowiseは「ノーコードで素早く業務投入したい企業」向け。セキュリティ設定や認証機能が揃っており、RAGや外部API連携もGUIで完結しやすいのが強みです。

- Langflowは「コードで細かくいじりたい開発者・研究者」向け。MITライセンスの軽さとPython拡張の自由度が魅力で、PoCやアイデア検証に最適です。

どちらのツールが優れているというよりは、プロジェクトの目的や開発者の経験、必要な機能に応じて最適なツールを選択することが重要です。場合によっては、両方のツールを組み合わせて使用することで、より幅広いソリューションを構築できる可能性もあります。

まとめ:AI開発を「コードレス」に変えるFlowiseの力

AI開発の民主化が進む中で、Flowiseは多くの人々にとって強力な味方となるでしょう。AIアプリケーションのアイデアはあるものの、コーディングスキルが障壁になっていると感じている方、あるいはAI開発の効率を drasticallyに向上させたいと考えている技術者にとって、Flowiseは試す価値のあるツールです。ぜひ一度、Flowiseの世界に飛び込んで、あなたのAIアイデアを形にしてみてください。