Googleの新時代:AI活用で数分で完成するアプリ開発

Googleが発表した「Firebase Studio」が、アプリ開発の常識を覆しています。初心者でも数分で本格的なアプリが作れる時代が到来したのです。「本当にそんなに短時間で作れるの?」と疑問に思うのも無理はありません。

本記事では、ジェネレーティブAIを駆使したFirebase Studioの全容と、従来の何分の一もの時間でアプリを完成させる革新的な開発手法を解説します。乱立するクラウドサービスやAIツールの中で、なぜFirebase Studioが注目を集めているのか、その理由と具体的な活用法を探っていきましょう。

【革命的開発環境】Firebase Studioの全貌

Firebase Studioは、Googleが2023年のGoogle Cloud Nextで発表した画期的な開発プラットフォームです。従来のコードエディタの枠を超え、アプリ開発の全工程をブラウザ上で完結できる「エンドツーエンド開発環境」として登場しました。

最大の特徴は、強力なAIエンジン「Gemini」との統合です。これにより、コーディングからデプロイ、運用監視まで、開発サイクル全体がAIによって強力に支援されます。GitHubやGitLab、Bitbucketなどの主要リポジトリとのシームレスな連携により、既存プロジェクトも簡単にインポート可能です。

Firebase Studioの対応言語

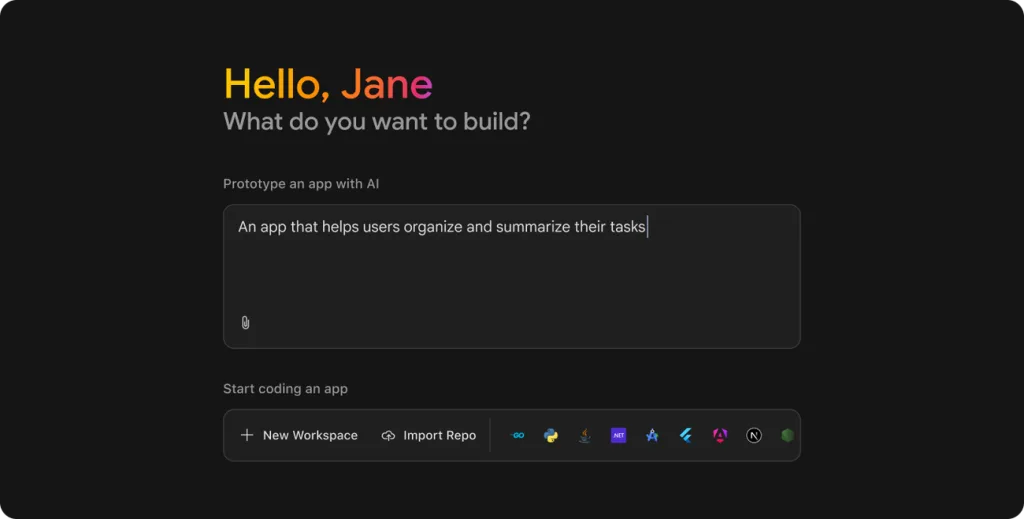

対応言語も豊富で、Java、.NET、Node.js、Go、Pythonなどをカバー。さらにReact、Angular、Vue.js、Flutterといった人気フレームワークにも対応しています。プログラミングスキルに自信がない方でも、自然言語や画像からUIやAPIスキーマを生成できるプロトタイピングエージェントを活用すれば、テンプレートベースで迅速にアプリ開発を進められます。

Firebase Studioの真価は、AIとクラウド開発の融合による圧倒的な開発効率の向上にあります。これまでの開発環境とは一線を画す、次世代のプラットフォームとして業界の注目を集めています。

【数分でプロトタイプ完成】生成AIがもたらす開発革命

Firebase Studioの革新性は、搭載された生成AIによる「超高速プロトタイピング」にあります。従来のアプリ開発では、設計から実装まで数週間を要していた工程が、文字通り「数分」で完了する時代が到来したのです。

最も画期的な機能は「プロトタイピングエージェント」です。開発者が自然言語で「写真共有アプリが欲しい」と伝えるだけで、AIがUIデザインやAPIスキーマを自動提案。即座にプロジェクトに反映できます。フレームワーク選定や画面設計といった初期段階の試行錯誤が劇的に短縮されるのです。

60種類以上の豊富なテンプレート

Firebase Studioには60種類以上の豊富なテンプレートが用意されています。ブログシステムからECサイト、チャットボットまで、様々なジャンルに対応したテンプレートを活用することで、一から開発する手間を省き、カスタマイズに集中できます。

これまで「理想的だが実現困難」とされていた「数分で動くプロトタイプ」という概念が、Firebase StudioとAIの組み合わせによって現実のものになりました。アイデアから形にするまでの障壁が劇的に低くなったことで、イノベーションのサイクルそのものが加速するでしょう。

【AIアシスタント】Geminiが解決する開発者の悩み

Firebase Studioの心臓部とも言えるAIエンジン「Gemini」は、開発者の強力な味方です。従来のコーディングアシスタントの域を超え、開発プロセス全体をインテリジェントに支援します。

たとえば、コーディング中にエラーが発生すると、Geminiはリアルタイムで問題を分析し、具体的な修正案を提示します。単純な構文エラーだけでなく、依存関係の不整合や外部ライブラリのバージョン不一致といった複雑な問題も検出。経験豊富なシニアエンジニアのように的確なアドバイスを提供します。

「Gemini Code Assist」は複数の専門エージェントで構成されています。レガシーコードの移行を支援する”Migration Agent”、セキュリティリスクを検証する”Testing Agent”、コードを平易な言葉で解説する”Documentation Agent”など、それぞれが特化した支援を提供します。

【シームレスな開発体験】コーディングから運用まで一気通貫

Firebase Studioは、開発者が最も気を遣う「実際にどのようにデプロイするか」というプロセスをスムーズに行えるのも強みです。従来であれば、開発したコードをサーバ環境に手動でアップロードし、設定ファイルを編集してエラーなく動くかどうかを一から確認する必要がありました。

しかしFirebase Studioでは、Firebase App HostingやCloud Runなどのサービスへのデプロイをシームレスに行え、バックエンドも含めて瞬時に動作確認が可能です。また、デプロイ後のアプリはFirebaseコンソールでアクセス解析やエラー検知、パフォーマンスモニタリングまで一括管理できるため、「どの画面でエラーが多発しているか」「どのAPIが遅延しているか」といった状況をリアルタイムで把握できます。

こうした情報はGeminiと連携して自動的に改善策を提案する可能性もあり、今後ますます運用や保守の負荷が低減されるでしょう。ワークスペースは通常ユーザーで3つまで利用可能で、Google Developer Programに参加すれば最大30ワークスペースが確保できるなど、チーム開発にも耐えうる環境が整備されています。

初期ユーザーの反応と期待されるインパクト

プレビュー段階にもかかわらず、Firebase Studioには「想定を超える需要」が集まっており、一時的にアクセスが集中しているといった報告もあるほどです。海外の開発コミュニティでは、YouTubeやSNS上で「Google Just COOKED AGAIN! Firebase Studio beats Lovable and Bolt?」という興奮気味の投稿や、「まるでCursor AIとv0を合わせたような感覚」といった声も上がっています。

また、「短期間でプロトタイプから本番運用レベルのアプリまで仕上げられる」という点に期待する意見も多数。こうしたポジティブなリアクションは、ジェネレーティブAIとクラウド開発プラットフォームの融合がもたらす効果に対する期待の表れと言えます。

導入を検討する際の注意点と今後の展望

現在のFirebase Studioはプレビュー版ということもあり、Gemini Code Assistなどの一部機能は順次解放される見込みです。試してみたいユーザーは、まずはGoogleアカウントさえあればアクセスが可能ですが、高度な機能をフルに使いこなすにはウェイトリストへの登録やGoogle Developer Programへの参加が必要となるでしょう。

Firebase Studio:まとめ

Firebase Studioは、生成AIの力を最大限に活用してアプリ開発を革新するプラットフォームです。開発に必要なプロセスがすべてブラウザ上で完結し、数分でプロトタイプを動かせるというインパクトは、これまでの開発文化を塗り替えるほどの大きな変化と言えます。

もちろん、あらゆる開発課題が一挙に解決されるわけではありませんが、コードを書ける人も書けない人も同じ環境で共同作業を行い、さらにAIのサポートで効率よく機能実装やテストを進められるメリットは計り知れません。

参考)Introducing Firebase Studio and agentic developer tools to build with Gemini