近年、ChatGPTをはじめとするAI技術の進化がビジネス環境に革命をもたらしています。しかし、この急速な発展に法制度は追いついているでしょうか?とくに重要な問題として、AIが創出した画像やテキストの著作権は誰に帰属するのか、未だに明確な解答が得られていません。

ビジネスの現場では、これらの革新的技術を活用しながらも、潜在的な法的リスクを理解し適切に管理することが不可欠となっています。本記事では、ChatGPTの著作権問題の核心に迫り、企業が安全にAI技術を活用するための具体的指針をご提供します。

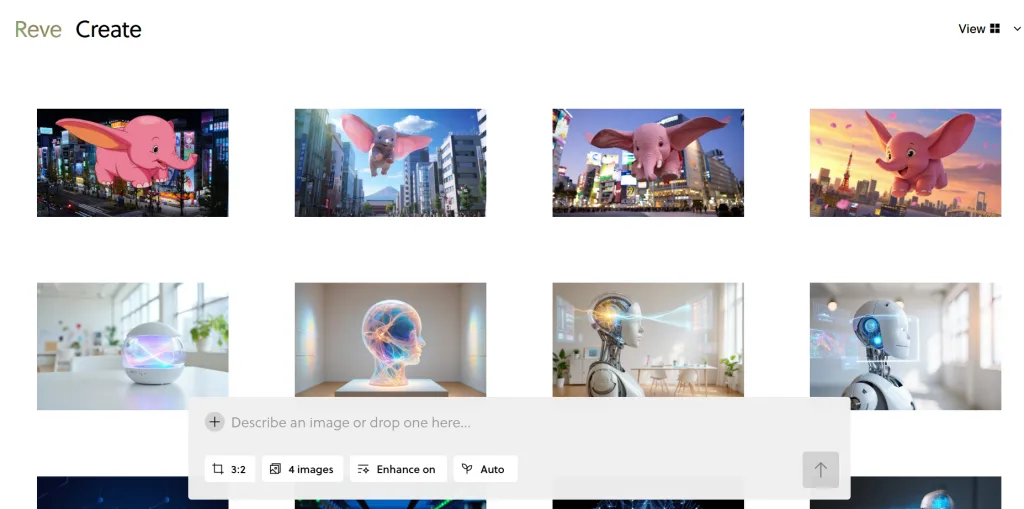

ChatGPTと画像生成技術の基礎:AI創作の仕組み

ChatGPTは大量のテキストデータを学習することで、質問に対する回答生成や新しいテキスト創作の能力を獲得しています。一方、DALL-Eなどの画像生成AIは、テキストによる指示(プロンプト)に基づいて視覚的コンテンツを作成する技術です。

これらのAI技術に共通するのは、インターネット上の記事や画像を含む膨大なデータセットでトレーニングされている点です。ただし、データの処理方法や具体的な生成プロセスは、各AIのアルゴリズム設計によって大きく異なります。この違いが、著作権問題を考える上でも重要な観点となります。

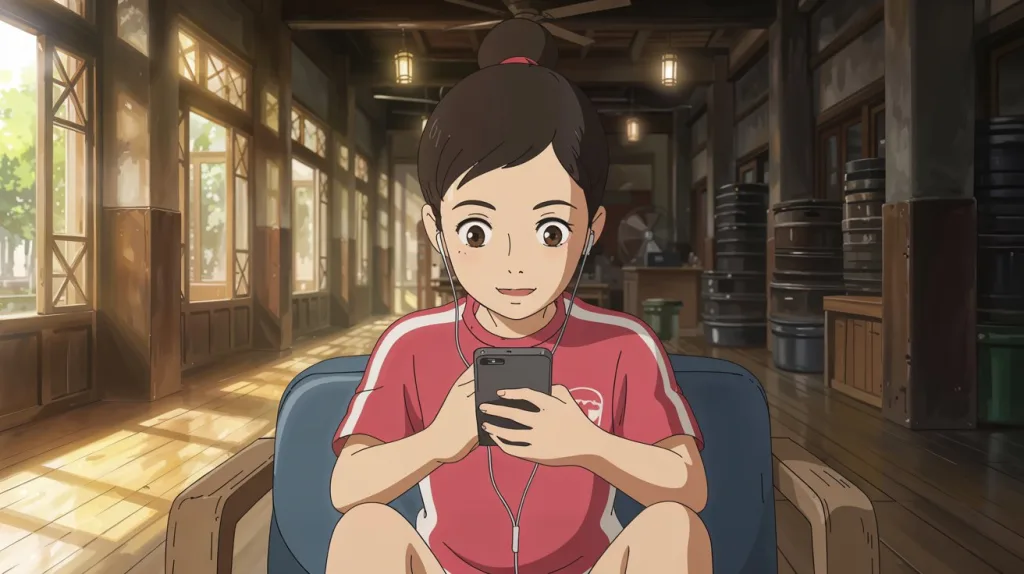

ジブリ風AI画像生成ブーム――何が問題視されているのか

2025年3月末にChatGPT-4oの画像生成機能が公開されて以来、SNS上では「#Ghiblification」というハッシュタグとともに、ジブリ作品風のAI生成画像が爆発的に拡散しました。この現象は創作の自由と著作権保護の境界線をめぐる議論を活発化させ、「これは著作権侵害にあたるのか」「作風やスタイルも法的に保護すべきではないか」という問いが国内外で熱を帯びています。

以下では、この問題を著作権法の観点から整理し、法律専門家や実務家の見解を交えながら解説します。

著作権法が保護するのは「表現」であって「スタイル」ではない

- アイデアと表現の二分論

著作権は“アイデア”ではなく“具体的な表現”を保護するというのが国際的な原則です。したがって「柔らかなパステル調」「丸みのあるキャラデザイン」といった抽象的な“ジブリらしさ”そのものは、一般論としては保護の射程外となります。 - ただし キャラクター固有の造形・背景美術・レイアウトまで再現 した場合は、“既存作の翻案(翻案権)”と評価される可能性が高く、侵害リスクは一気に高まります。

日本の専門家はこう見る ――福井健策弁護士のポイント整理

- 「スタイル模倣は合法、表現コピーは違法」

福井弁護士(骨董通り法律事務所)は4月26日のインタビューで「〇〇風という“印象”だけなら原則適法。ただし特定シーンやキャラをトレースすれば二次的著作物としてアウト」と明言。さらに投稿者が商用利用すれば損害賠償請求のリスクが上がると警告しています。 - 学習(トレーニング)段階の合法性

日本では2019年改正で創設された 著作権法30条の4(情報解析目的の複製等) により、営利目的でも機械学習に必要な複製は原則自由です。ただし《著作権者の利益を不当に害する場合》は適用外になるため、元データが流出するようなサービス設計は危険と指摘しています。

国会でも問題提起 ――法改正論議の最新動向

- 4月16日の衆院内閣委員会では複数議員が「AIが著名スタイルを無断模倣する行為は、現行法では救済困難ではないか」と質問。文化庁は「追加的な立法措置の必要性を検討中」と答弁しました。

著作権の観点

著作権の観点から最も重要な論点は、AIが既存の著作物をどの程度「創造的に変形」しているかという点です。ビジネスでAI技術を活用する場合、生成されたコンテンツが法的に「独自の創作物」と認められるのか、それとも既存著作物の「二次的著作物」と判断されるのかによって、商業利用の可否や権利者からの許諾取得の必要性が大きく変わります。

著作権の基本とAI生成コンテンツ

著作権法は、創造的な作品(文学、音楽、美術作品など)の創作者に対して、その作品の使用に関する一定の独占的な権利を与えることを目的としています。著作権は作品が創造された瞬間に自動的に発生し、創作者に作品の複製、配布、公開、改変などの権利を保証します。

ここでの重要な課題は、「創造性」がAIによるものである場合、その創造性が法的に保護されるかどうかです。多くの法域では、人間の創造性は保護の対象となりますが、AI自体はそのような権利の主体とは見なされません。

つまり、コンテンツをAIで生成する際にどの程度、入力した人間の考えが反映されているのかが著作権適用の判断材料になります。

ChatGPTで生成された画像はビジネス使用できる?

以下の点を全てクリアにすれば、ChatGPTが生成した画像を安心してビジネスで使用できます。

- ライセンスと使用許諾の確認:

- 画像の生成に利用されたデータやモデルが適切にライセンスされているか、またその使用がライセンス条件に適合しているかを確認します。

- 派生作品の問題:

- AIが既存の画像を基に新しい画像を生成した場合、元の画像の著作権を侵害していないかを慎重に検討する必要があります。これは、元の作品がどの程度「変形」されているかに依存します。

- 法的リスクの管理:

- AI生成コンテンツをマーケティング資料や製品に使用する前に、法律顧問と連携したリスク評価を実施しましょう。たとえば、企業ウェブサイトに掲載するAI生成画像が有名アーティストの作風を模倣していないか確認することが重要です。また、万が一の著作権侵害訴訟に備え、損害賠償責任保険への加入も検討すべきでしょう。

あいおいニッセイ同和損保「生成AI専用保険」

生成AI専用の保険もあるので紹介します。生成AIの利用に伴うリスクに特化した日本初の保険商品です。

- 補償内容: 生成AIを使用して生成された製品やサービスが知的財産権(特許権、商標権、著作権など)を侵害した場合の損害賠償責任や、情報漏えいなどのリスクに対する補償を提供します。

- 対象: Archaicが開発・構築した生成AIシステム・サービスを導入・利用する企業が対象となりますのでご注意ください。

詳細はこちら

事例研究と法的判例

実際の事件と、それに基づいた法的判断を示す例を見てみましょう。

- 文化庁が整理した「AIと著作権に関する考え方」を紹介します。この文書では生成AIと著作権の関係を整理し、一定の考え方を示しています。AIによる生成物の著作権性については、具体的な判例や裁判例は存在しないものの、AI技術の進展に伴い、今後も情報の把握・収集が必要であるとされています。

- 中国では、2024年2月8日に広州インターネット法院が、画像生成AIにより生成された画像について、生成AIサービスの提供者に著作権侵害を認めた判決を出しました。この判決は、AI技術と著作権法の関係において注目すべき先例です。

AIによるコンテンツ生成が直面する著作権の問題に対しては、常に最新の法的見解を把握することが重要です。

ビジネスリーダーへの著作権に関するアドバイス

AI技術をビジネスに導入する際、ビジネスリーダーが考慮すべきことを以下にまとめます。

- 法的専門知識の確保:AI技術の使用に関しては、常に法的なアドバイスを求めることが重要です。専門の法律顧問と協力し、適切な対策を講じてください。

- 教育とトレーニング:社内のスタッフに対しても、AI技術の機能と法的リスクについての教育を行うことが重要です。

- 透明性の確保:AIによる生成コンテンツの出典を明確にし、透明性を確保します。

- リスク管理戦略:AI生成コンテンツを使用する際には著作権侵害の可能性を事前に考慮して、問題が発生した場合の体制を事前に整えておきます。

- ライセンス契約の厳格な遵守:AIコンテンツに関連するすべてのライセンス条項を理解し、これを遵守することが不可欠です。

- 持続的な監視:技術の進化に伴い、法的環境も変化するため、定期的にポリシーを見直します。

まとめ:ChatGPTと著作権の共存に向けて

この記事ではChatGPTや画像生成AIの基本から、これらの技術が著作権とどのように関連しているか、ビジネスでの利用における法的な問題、実際の事例研究と法的判例、そしてビジネスリーダーに向けたアドバイスまでを掘り下げました。

AIの可能性を最大限に活かすためには、法律や規制に関する知識が不可欠です。責任ある方法でAI技術を活用しながら、企業にとって最も利益をもたらす道を探っていきましょう。