ChatGPT×ネット通販:成功するEコマースAI活用術

「ChatGPTなどの生成AIは興味あるけれど、実際に使いこなす自信がない」―そんな方も多いのではないでしょうか。

本記事では、Eコマースやネット通販を担当する方に向けて、生成AIを活用するメリットや具体的な事例、注意点をわかりやすく紹介します。生成AIは大企業だけでなく、中小企業でも手軽に導入でき、売り上げアップや業務効率化に直結するケースも増加中です。たとえば、広告コピーや商品説明の自動生成だけでなく、顧客データを分析してターゲットを最適化する活用も注目を集めています。読み終えれば、自社の取り組みに活かせるヒントがきっと見つかるはずです。

ネット通販担当者が生成AIを活用するメリット

1.業務効率の大幅な向上

Eコマースやオンラインショップの業務は、商品登録・在庫管理・顧客対応など細かなタスクが多岐にわたります。ChatGPTをはじめとする生成AIを活用すれば、商品説明文やメールの定型回答を自動作成できるため、担当者の作業時間を大幅に削減可能です。空いたリソースをマーケティング戦略や新規プロジェクトに充てられるという点も大きな魅力です。

2.売上拡大への貢献

生成AIを使って顧客行動データを分析すると、より効果的なプロモーション施策やターゲット選定が可能になります。たとえば、季節やセール時期に合わせたおすすめ商品の提案、購入履歴からのリコメンド機能の強化など、売り上げ向上につながる取り組みが容易になります。AIによる分析結果から広告コピーを自動生成すれば、迅速にマーケティング施策を回せるようになるでしょう。

具体的な活用事例

1.商品説明文の自動生成

商品の魅力を短い文章で伝える「商品説明文」は、担当者にとって頭を悩ませる作業の一つです。ChatGPTなどの生成AIを用いれば、あらかじめ設定した製品カテゴリーや特徴を入力して、複数パターンの文面を瞬時に提案させることができます。担当者はその中から最適なフレーズを選び、微調整するだけで高品質な商品説明文を作成できるのです。

ポイント例

- 複数バリエーション:

- キャッチコピー、特徴説明、使用シーンを変えて数パターンを生成し、ターゲットに合わせて使い分け可能。

- SEO対策:

- 検索キーワードを盛り込んだ商品説明文をAIが自動生成し、検索順位を意識したテキストを作成しやすい。

2.顧客対応・チャットボット

返品・交換の案内や納期の問い合わせなど、カスタマーサポートでの対応はEコマースにおいて重要な顧客接点です。ChatGPTなどの生成AIを学習データとして活用すると、定型質問への対応を自動化でき、24時間365日のサポート体制を構築しやすくなります。人間の対応が必要な場面だけを絞り込むことで、対応の質を高めつつコスト削減も期待できます。

ポイント例

- 感情分析との併用:

- 顧客の問い合わせ文面をAIが感情分析し、柔らかいトーンで返答するなど、よりパーソナルな対応が可能。

- 言語対応:

- 多言語翻訳機能と組み合わせることで、海外顧客からの問い合わせにもスムーズに対応。

3.広告・SNS投稿のアイデア生成

広告コピーやSNS投稿のアイデア出しをAIに任せることで、キャンペーン開始までのリードタイムを大幅に短縮できます。キーワードやキャンペーン目的を入力すると、複数のコピー案を瞬時に提示してくれます。担当者はその中から自社ブランドイメージに合ったものを選び、少し手を加えるだけで完成度を高められます。

ポイント例

- A/Bテストの効率化:

- AIが複数パターンの広告コピーを生成してくれるので、異なるコピーを簡単にテストし、効果測定が行いやすい。

- トレンドワードの活用:

- SNS上で話題になっているキーワードやハッシュタグをAIが拾い、投稿内容に自然に組み込める。

4.A/Bテストの自動化サポート

Eコマース運営では、ランディングページや商品ページのレイアウト・文言・CTAボタン(購入ボタン)の文言など、細かい要素のテストが重要です。生成AIを活用すれば、テスト用のコピーやデザインアイデアをスピーディに大量生成し、比較検証しやすくなります。

ポイント例

- 要素ごとの生成:

- ページタイトル、商品の見出し、ボタン文言など、各要素に対して複数のパターンをAIが自動で作成。

- データ分析との連携:

- A/Bテストの結果をAIにフィードバックし、さらに精度の高いコピーやデザイン案を生成できるループを構築。

5.顧客レビュー・口コミ分析

オンラインショップでは、顧客レビューや口コミが購入検討の大きな決め手になります。生成AIを活用すれば、大量のレビューをテキストマイニングし、ポジティブ・ネガティブ要因を分析して改善ポイントを抽出することも可能です。

ポイント例

- レビュー要約:

- 何千件ものレビューの内容を要約し、商品改善やサービス向上に活かす。

- 自動応答テンプレート作成:

- よくあるポジティブ/ネガティブレビューに対して、生成AIが適切な返答テンプレートを提案。ブランドイメージを保ちながら顧客満足度を高めることができる。

6.パーソナライズされたレコメンド

顧客の閲覧履歴や購入履歴をもとに、AIが「次に買うべき商品」や「この商品と一緒に購入されている商品」などを提案するレコメンド機能は、クロスセル・アップセルの定番手法です。生成AIは、これらのレコメンド機能に文章生成や対話型の要素を加え、より自然な形でパーソナライズ提案を行えます。

ポイント例

- 対話型レコメンド:

- チャット形式で顧客の要望をヒアリングし、最適な商品やクーポンを提示。

- 定期購買の促進:

- 消耗品やサブスク商材を扱う場合、購入サイクルを予測し、自動でリマインドメッセージを生成。

7.マーケットトレンド予測・新商品開発

顧客の検索キーワードやSNSでのトレンドワードをAIが分析し、次に流行りそうな商品カテゴリーやデザインの傾向などを予測する活用法も注目を集めています。生成AIを使って市場調査レポートを自動生成し、新商品や新サービスの開発アイデアのヒントを得るケースも増加中です。

ポイント例

- 競合比較レポートの自動生成:

- 複数のECサイトから取得したデータをAIが一括分析し、自社商品との差別化ポイントを分かりやすく提示。

- ヒット商品要素の抽出:

- 人気商品のレビューやSNS投稿をAIが分類し、「デザイン」「機能」「価格」などの要素ごとに成功要因を可視化。

生成AI活用時の注意点

1.誤情報や偏りのチェック

生成AIは過去の学習データを基に文章を生成するため、誤った情報や不適切な表現が含まれる可能性があります。出力された文章をすぐに公開するのではなく、必ず人間が最終チェックを行い、正確性とブランドイメージに合っているかを確認する必要があります。

2.著作権やプライバシーへの配慮

生成AIが学習したデータには、著作権で保護されたテキストや個人情報が含まれる場合があります。利用規約や関連する法律を遵守し、意図せず著作権やプライバシーを侵害しないよう注意しましょう。特にSNS投稿や広告に使用する文面については、権利関係を確認しておくことが大切です。

3.機密情報の取り扱い

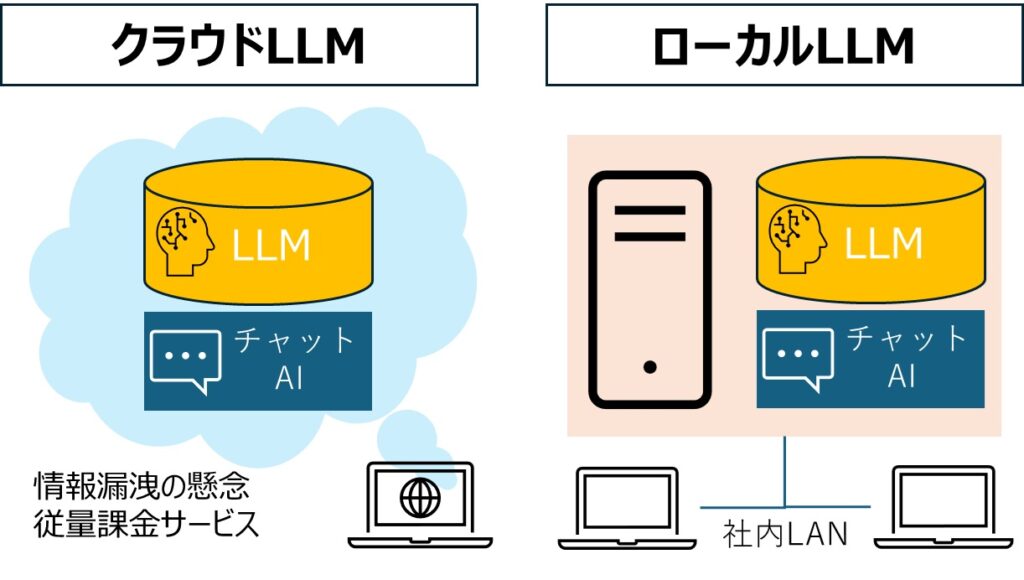

AIに学習データとして社内の機密情報や顧客データを含む場合は、外部に流出しないようセキュリティ対策を徹底する必要があります。ここで「ローカルLLM」という選択肢が出てきますが、自社サーバー内で完結できる仕組みであれば、データの安全性が高まります。

ローカルLLM(自社運用AI)を利用するメリット

1.データセキュリティの強化

クラウド上のサービスを使うと、学習データや生成結果が外部のサーバーに保存されることがあります。しかし、ローカルLLMであれば自社内部にデータを留めることができるため、情報漏えいリスクを最小限に抑えられます。顧客データを外部に提供することへの抵抗がある企業にとって大きな利点です。

2.自社要件に合わせたカスタマイズ

ローカルLLMを導入すると、自社が扱う商品カテゴリーや専門用語に合わせて独自にAIをカスタマイズできます。たとえば、自社が取り扱う商品データベースを学習させることで、より正確でブランドイメージに即した商品説明や接客対応を可能にします。外部サービスに依存しない分、細かい調整や拡張がしやすいのもメリットです。

3.長期的なコスト削減

クラウド型の生成AIサービスは高機能な反面、月額利用料や従量課金が高額になることもあります。自社運用のローカルLLMは初期導入コストこそ必要ですが、長期的にはサブスクリプション費用を抑えられる可能性があります。また、利用規模の増大に応じて運用環境を拡張しやすく、成長フェーズの企業にも適した選択肢といえるでしょう。

ローカルLLMについてもっと知りたい方は以下をクリックしてみてください。

【まとめ】

Eコマースやオンラインショップの担当者が生成AIを活用することで、商品説明文の作成や顧客対応、広告アイデアの提案など、さまざまな業務の効率化と売り上げ拡大が期待できます。一方で、誤情報の混入や著作権、プライバシー保護の課題もあるため、利用規約や法規制、社内ルールを十分に確認しながら導入を進めましょう。

さらに、ローカルLLMを導入すれば、自社固有の業務や専門知識に合わせたAI運用が可能となり、データセキュリティ面のリスクも抑えられます。自社の状況に合わせて最適な形で生成AIを活用し、新たなビジネスチャンスを見つけてみてはいかがでしょうか。