世界でAI活用が急速に広がる中、日本企業だけが大きく遅れをとっているという事実が、複数の最新調査から明らかになっています。業務の一部でAIを活用している企業は世界全体で約八割に達し、米国や欧州、中国では生成AIの活用方針まで明確に定める企業が九割を超えています。一方で日本は、活用方針を持つ企業が四割台にとどまり、導入のスピードと規模の両面で大きなギャップが生じています。

多くの日本企業が「必要性は理解しているが、導入が進まない」のです。現場が抱える課題は複雑です。本記事では、最新データをもとに日本企業のAI導入状況を国際比較し、そのギャップがなぜ生まれるのかを深掘りします。

1. 最新データが示す世界との深刻なギャップ

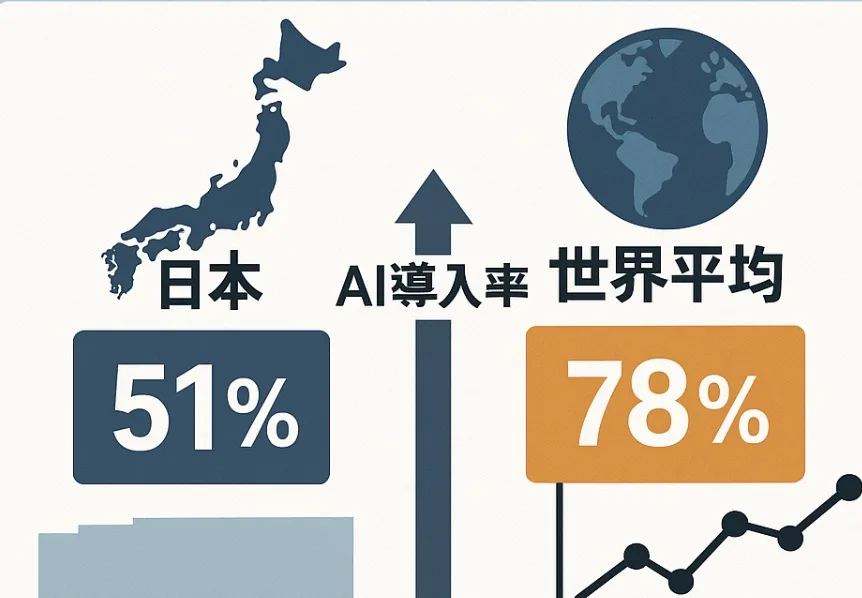

世界ではすでにAI活用が「当たり前」になりつつあり、多くの企業が業務プロセスの最適化や新規事業開発にAIを組み込んでいます。マッキンゼーやAI Indexの複数レポートによれば、世界全体では 約78%の企業が何らかの形でAIを業務で利用している と回答しており、もはやAIの導入そのものが差別化要因とは言えない状況です。

一方、日本企業はこの流れに追いつけていません。日常的にAIを業務で利用している国内企業の割合は 51%前後 にとどまり、世界平均と比べて大きな差があります。さらに深刻なのは「生成AIを活用する方針を策定しているか」という観点で、日本企業は 42.7% と諸外国の半分以下。米国・ドイツ・中国などの主要国はいずれも 90%超 が活用方針を明確化しており、日本だけが取り残されている構図です。

世界のAI導入率 比較表(主要国 × 指標別)

| 国・地域 | AIを業務で利用している企業の割合 | 生成AI活用方針を策定している企業の割合 | 備考 |

|---|---|---|---|

| アメリカ | 80〜90%前後 | 90%以上 | 方針策定・実用化とも世界トップ。迅速なPoCと全社展開が特徴。 |

| 中国 | 80%以上 | 90%以上 | 国家戦略としてAI推進。政府・民間双方で大規模投資。 |

| ドイツ | 70〜80% | 90%以上 | 製造業を中心にAI統合が進む。データ基盤整備が早い。 |

| イギリス | 70%前後 | 80〜90% | 官民でAIガバナンスを強化しつつ積極利用。 |

| 世界平均(全体) | 約78% | ― | マッキンゼー/AI Index調査より。 |

| 日本 | 51%前後 | 42.7% | 世界の半分以下。方針策定率が極端に低く、導入定着が進まない。 |

この方針の遅れは単なる形式の問題ではありません。方針がない企業は、セキュリティルールも、データ利用ポリシーも、教育体制も整っていないため、AI活用が現場で定着しません。実際、多くの日本企業では「興味はあるが全社導入には踏み切れない」という状態が続いており、世界との距離はむしろ広がっています。

2. 日本国内でも導入格差が!業種・企業規模別に見る企業のAI導入率

国内のAI導入率を細かく見ると、企業規模や業種によって大きな差が生まれています。

まず企業規模の観点では、大企業ほどAI活用が進んでいます。従業員1000名以上の企業ではAI導入率が高い一方、従業員300名未満の中堅企業では導入率が著しく低く、さらに従業員50名未満の小規模企業にいたっては、AIを利用している企業は 3〜4% 程度という調査もあります。つまり、小規模企業では「AIがまだ全く浸透していない」状態が続いているのが現実です。

業種別に見ても同様の格差が顕著です。情報通信業や金融業などデジタル活用を得意とする業界では導入が進む一方、製造、小売、サービス業では導入率が軒並み 10%前後 と非常に低い水準にとどまっています。これらの業界は、紙文化や属人的な業務が残りやすく、デジタル化が遅れているため、AI活用に踏み切れない傾向があります。

日本企業のAI導入率 比較表(企業規模 × 業種)

| 区分 | AI導入率の目安 | 特徴・傾向 |

|---|---|---|

| 大企業(従業員1000名以上) | 50〜70% | DX投資が活発。データ基盤が整備されAI活用が進みやすい。 |

| 中堅企業(従業員300〜999名) | 20〜40% | 部署ごとに導入が進むが、全社展開はまだ限定的。 |

| 中小企業(従業員50〜299名) | 10〜20% | 部分的な試験導入が中心で、活用が本格化していない。 |

| 小規模企業(従業員50名未満) | 3〜5% | 導入はほぼ進んでいない。AIの必要性や効果が認知されていないケースが多い。 |

| 情報通信業 | 50%以上 | デジタル人材が多くAI活用が最も進んだ業界。 |

| 金融・保険業 | 40〜60% | データ活用文化が強く、リスク管理領域でAI活用が加速。 |

| 製造業 | 10〜30% | 一部で品質管理や需要予測に利用。多くはPoC段階。 |

| 小売・サービス業 | 10〜15% | 現場業務が属人的で、AI活用が進みにくい。 |

| 医療・福祉 | 10〜20% | 人手不足でAI需要は高いが、規制や運用の制約多く遅れ気味。 |

このようなギャップは、単なる「準備不足」ではなく、日本国内でのデジタル格差そのものを反映しています。AI活用は、前提として データが整理されていること、ITインフラが一定水準で整っていること が不可欠であり、ここに至るまでの道のりが企業規模・業種によって大きく異なるのが現状です。

3.日本企業でAI導入が遅れる5つの理由

なぜ、日本企業だけがこれほどまでにAI導入で遅れをとっているのでしょうか。単なる慎重な国民性だけでは説明できない、構造的な理由が複数存在します。

(1)AI人材の不足

日本ではAI専門人材が極端に少なく、社内で推進できる人がいない企業が大多数です。担当者が一人に集中してしまい、知識も経験もないまま「AI推進役」を任され、結果として前に進まないケースが多く見られます。

(2)ユースケースの不明確さ

「AIで何ができるのか」が理解されておらず、自社業務にどう適用すべきかのイメージが湧かない企業が多いのが実態です。成功している企業は例外なく 明確なユースケースを持ってスタート しています。

(3)コストとROIの不透明さ

AI導入は設備投資型ではなく、継続してコストがかかるサブスクリプション型です。そのため投資対効果の算定が難しく、判断が遅くなりがちです。

(4)セキュリティと情報漏洩リスクへの不安

多くの企業で「生成AIの利用禁止」が継続しており、リスク管理の仕組みが整っていません。方針が整っていないため、利用開始のハードルが高くなっています。

(5)組織文化と意思決定の遅さ

日本企業では、新しい取り組みに踏み切る際の稟議プロセスが長く、意思決定が遅れがちです。「まずやってみる」が難しく、小さなPoCの段階から進まないケースが多数です。

4. 海外企業はどう成功しているのか?

海外企業、特に米国や中国の企業はスピード感を持ってAIを導入し、短期間で成果を上げています。その背景には、明確な方針と実行体制が存在します。

まず、海外企業はAI活用方針やデータ利用ポリシーを明確に定め、従業員全体に共有しています。これにより、現場レベルで安心してAIを利用できる環境が整っています。

さらに、PoCで成果が確認されればすぐに全社へ拡大する“Scale Fast”の文化が根づいており、成功ポイントを横展開するスピードが圧倒的です。また、エージェント型AIへの投資も積極的で、自律的に行動するAIを業務に組み込むことで生産性を大幅に向上させています。

5. 日本企業が巻き返すための3つの戦略

日本企業が世界との差を縮めるためには、次の3つの戦略が有効です。

(1)全社的なAI方針の策定

まずは安全にAIを利用するためのセキュリティルール、データ管理体制、プロンプトリスク管理などを整備し、従業員が安心して使える土台をつくることが重要です。

(2)小規模PoCで成功体験をつくる

いきなり全社導入するのではなく、特定業務で小さく試し、短期間で成果を確認する方法が有効です。成功体験が組織の理解を広げ、次のステップにつながります。

(3)エージェント型AIの実証導入

従来の生成AIよりも実行能力が高いエージェント型AIの活用は、業務自動化のインパクトが大きく、競争力向上に直結します。ここを押さえておくことで、世界基準のAI活用に近づきます。

日本企業のAI導入率は世界の半分以下:まとめ

日本企業のAI導入率は世界の半分以下という厳しい現実が最新調査で明らかになっています。しかし、適切なステップを踏むことで巻き返しは十分可能です。今後はエージェント型AIの普及により、企業のAI活用は新たな段階に進んでいきます。「いつ動くか」ではなく、「いま何から始めるか」。ここに、これからの企業競争力がかかっています。