日々複雑化するコードベースの管理やバグ修正、エンジニア間の情報共有に悩んでいませんか?「何がどこでどう変更されたのか分からない」「全体像が把握できずに効率が落ちている」と感じる開発現場は少なくないはずです。そんな課題を解決する新しいAIツール「Macroscope」が、今注目を集めています。

この記事では、Macroscopeの仕組みや特徴、開発現場にどんな変化をもたらすのかを詳しく解説。エンジニアやプロダクトリーダーが抱える悩みをAIがどのように解決し、どんな未来を描けるのか、そのヒントをお届けします。

Periscope創業者が再び挑むAI×開発現場

2023年7月、Periscopeの元共同創業者であり、かつてTwitterのプロダクト責任者も務めたKayvon Beykpour氏が、再び新しいスタートアップを立ち上げました。

その名も「Macroscope」。Periscopeはライブ動画配信の先駆けとしてTwitterに買収され、Beykpour氏自身もTwitterの中核を担ってきた人物。そんな彼が次に選んだテーマが「開発現場の非効率をAIで解決する」ことでした。

共同創業者には、幼馴染でありPeriscopeやTerriblycleverの経営も共にしたJoe Bernstein氏、さらにロンドン発の機械学習スタートアップMagic Pony TechnologyをTwitterに売却したRob Bishop氏が名を連ねています。

彼らが口を揃えて語るのは、エンジニアリング組織の膨張とともに生じる「全体把握の困難さ」や「バグ修正の非効率性」への問題意識です。特にX(旧Twitter)のような巨大組織では、数千人規模のエンジニアが日々膨大なコードを書き換え、全体像を掴むことが非常に難しくなります。彼ら自身が「最も苦痛だった」と語るこの課題に、Macroscopeはどう立ち向かうのでしょうか。

Macroscopeの仕組み:AIによる「理解エンジン」とは

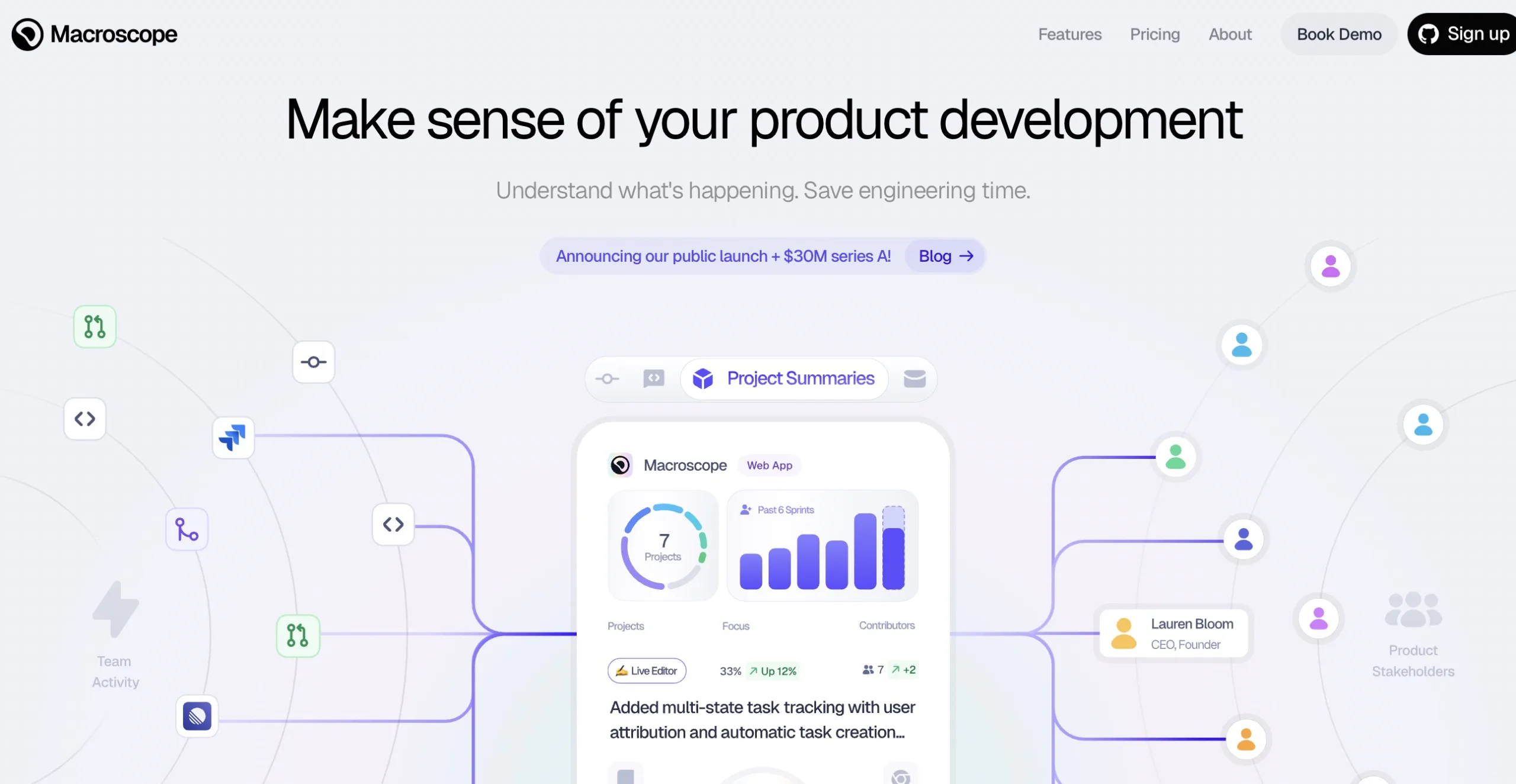

Macroscopeの最大の特徴は、単なるコード解析ツールではなく「AI-powered understanding engine(AIによる理解エンジン)」を標榜している点です。まず、利用企業はMacroscopeのGitHubアプリをインストールし、自社のリポジトリへのアクセスを許可します。さらにSlackやLinear、JIRAなど、開発現場でよく使われる他ツールとの連携も可能です。

Macroscopeは「コードウォーキング」と呼ばれる手法を用いて、リポジトリ内のコードをAST(抽象構文木)として構造的に解析します。これにより、単なる表面的な差分ではなく、コードベースの全体構造や文脈、依存関係まで把握できるのです。

その上で、LLM(大規模言語モデル)を活用し、自然言語による質問応答や要約も実現。エンジニアはもちろん、コーディングスキルに自信のないプロダクトリーダーでも、自然な言葉で「いま何が起きているのか」をMacroscopeに尋ねられます。

エンジニアにとっての具体的なメリット

エンジニアにとってMacroscopeの恩恵は多岐にわたります。例えば、プルリクエスト(PR)を作成した際、Macroscopeが自動的に変更内容を要約し、影響範囲や意図を明確に示してくれます。さらに、PR上で潜在的なバグや矛盾点をAIが自動検知。チームメンバーによるレビュー前に、機械的かつ網羅的なチェックを受けることができるため、レビューの質や効率も大幅に向上します。

また、日々更新される膨大なコードベースの変化を「どのモジュールがどう変わったか」「進捗やリスクはどこか」といった観点で可視化し、エンジニア自身が自分の作業の全体像を把握しやすくします。従来はJIRAやスプレッドシート、チャットツールなど複数のツールを横断して状況を追いかけていた手間が、Macroscopeによって大幅に省力化できるのです。

プロダクトリーダーやマネージャーが得られる新たな洞察

Macroscopeはエンジニアだけでなく、現場をマネジメントするプロダクトリーダーやマネージャーにも大きな価値をもたらします。これまで、全体の進捗や各チームの優先順位、リソース配分などを正確に把握するには、膨大な会議やスプレッドシートでの手作業が必要でした。

しかしMacroscopeなら、自然言語で「今週の主要なプロダクトアップデートは何か」「どのチームがどの課題にリソースを割いているか」といった質問を投げるだけで、AIがリアルタイムに要約や分析結果を返してくれます。

これにより、現場の状況を即座に把握でき、迅速な意思決定や優先順位付けが可能になります。エンジニアとマネージャー間の情報格差も縮まり、「何が起きているのかわからない」というストレスから解放されるのです。さらに、定量的な生産性指標や、進捗遅延の兆候もAIが自動で検知・可視化してくれるため、プロジェクトの健全な運営に役立ちます。

AIツール導入の現実的なハードルとMacroscopeのアプローチ

一方、AIツールの現場導入には「精度や安全性への不安」「既存ツールとの重複や連携の難しさ」「現場のワークフローへの影響」といった課題もつきものです。

Macroscopeは、GitHubをはじめ主要なプロダクト管理ツールと柔軟に連携できる設計を採用し、既存の開発プロセスを壊さないことを重視しています。さらに、コードベースへの読み取りアクセスのみを許可し、セキュリティやプライバシーにも配慮した形で導入できる点も特徴です。

また、MacroscopeのAIは「現場の文脈」を理解するためにAST解析とLLMを組み合わせているため、単なるパターンマッチングではなく、プロジェクトごとの独自性や複雑さにも対応可能です。これにより、誤検出やノイズを低減し、実用的なアウトプットを実現しています。導入企業側も「まずは一部のチームから段階的に利用開始し、徐々に全社展開する」といったスモールスタートがしやすいのもメリットです。

コード理解AIの未来と開発現場の進化

Macroscopeの登場は、コーディングやレビューの効率化だけでなく、開発現場全体の「知的生産性向上」への大きな一歩と言えるでしょう。今後のアップデートでAIによる自動修正提案や、より高度なバグ予測、さらには設計レベルでのフィードバックなど、機能拡張の可能性も期待されています。エンジニアの役割は「手を動かす人」から、「AIを活用してよりクリエイティブな課題解決に集中する人」へと進化していくでしょう。

また、プロダクトリーダーや経営層にとっても、日々の会議や報告作業にかかる時間が削減され、本来注力すべき戦略や意思決定にリソースを割けるようになります。こうした「AIによる業務変革」は、今後ますます多くの現場で標準化していくはずです。

Macroscope:まとめ

Macroscopeは、エンジニアやプロダクトリーダーが直面する「コードベースの複雑化」「情報の断絶」「非効率なコミュニケーション」といった課題を、AIの力で抜本的に解決しようとする革新的なツールです。

現場に寄り添った設計と実用的な機能で、開発現場のストレスを減らし、知的生産性の新たなステージを切り拓いていく──そんなAI活用時代の最前線を体感したい方は、ぜひMacroscopeの動向に注目してみてはいかがでしょうか。