「ターミナルから直接AIを呼び出せる」—Googleが発表した新ツール「Gemini CLI」が開発現場に革新をもたらそうとしています。

開発者の日常ワークフローを変える可能性を秘めたこのツールは、従来のエディタ統合型AIアシスタントとは一線を画します。Apache 2.0ライセンスによる完全オープンソース化と、太っ腹な無料利用枠を備えたGemini CLIは、開発現場にどのような変化をもたらすのでしょうか。

本記事では、Gemini CLIの特徴と機能を徹底解説するとともに、OpenAIやAnthropicなどの競合ツールとの比較、実際の導入メリット・課題を具体的に提示します。「実用性」「差別化要素」「セキュリティリスク」など多角的な視点から分析し、AIツール選定に悩む開発者やテックリーダーのための実践的な判断材料を提供します。

この記事の内容は上記のGPTマスター放送室でわかりやすく音声で解説しています。

Gemini CLIとは何か? その誕生背景と特徴

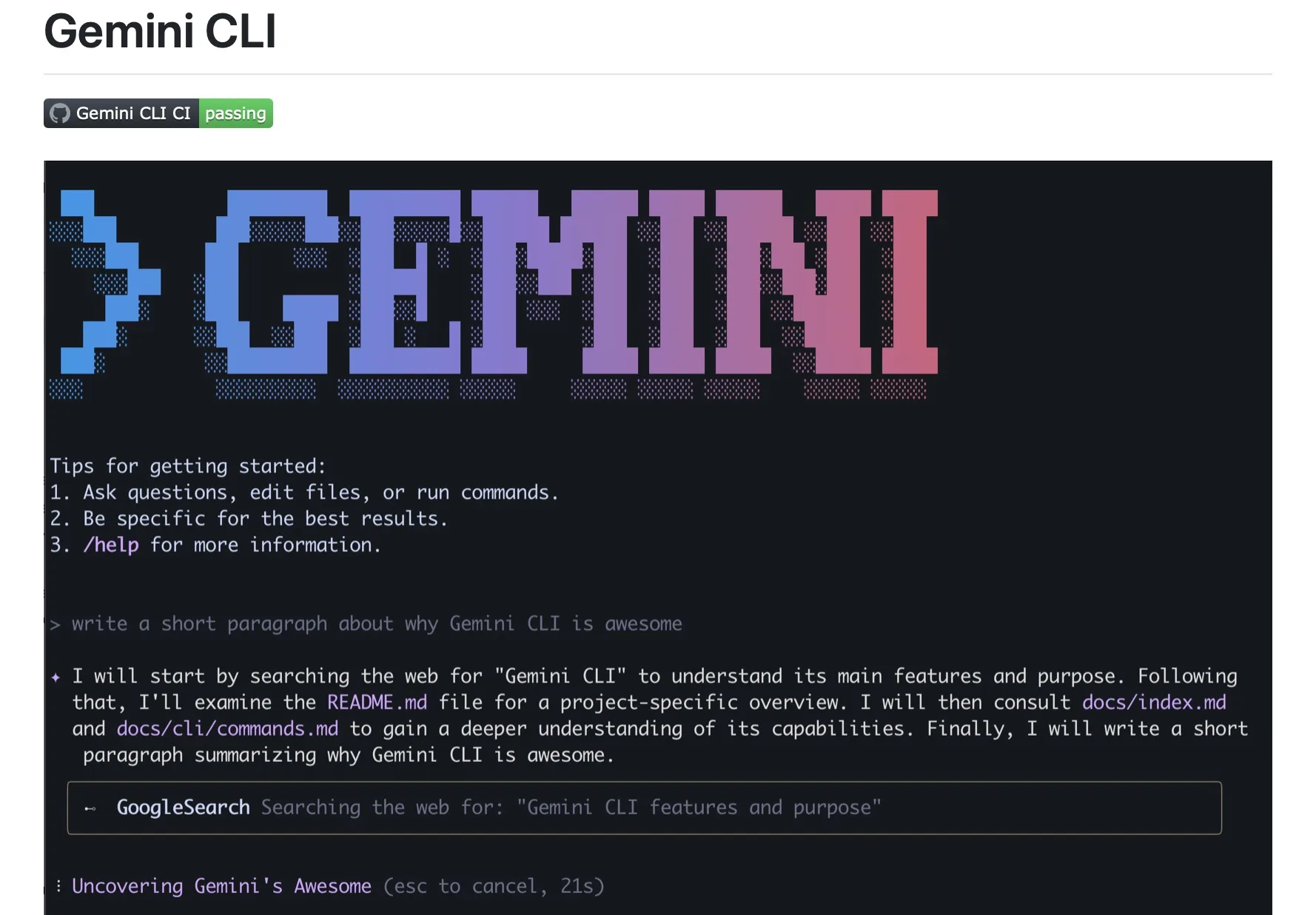

Gemini CLIは、Googleが誇る先進的なGemini AIモデルをコマンドライン環境に統合したツールです。開発者が日々操作するターミナル(CLI=コマンドラインインターフェース)から直接AIの能力を引き出せる点が革新的です。

これまでのAI支援ツールは主にIDE内のプラグインやブラウザベースのWebサービスとして展開されてきました。それに対しGemini CLIは、シンプルかつ軽量に「ローカル環境で即座に起動・実行できる」という特長を持っています。この直接性こそが、Gemini CLIの最大の魅力と言えるでしょう。

ローカルのコードベースとGemini AIモデルを連携

Gemini CLIは、ローカルのコードベースとGemini AIモデルを連携させ、自然言語での問い合わせや指示に対応します。たとえば以下のようなリクエストをコマンドラインから直接AIに投げることができます。

- 「この関数の意味を説明して」

- 「新しい機能のコードを書いて」

- 「このバグを修正して」

また、コード生成やデバッグだけでなく、GoogleのVeo 3モデルによる動画作成、Deep Researchエージェントによる調査レポート生成、リアルタイム検索情報の取得、外部データベース連携(MCPサーバー接続)といった多彩な機能も搭載。まさに「CLIからAIを自在に呼び出せる」次世代ツールと言えるでしょう。

オープンソース化がもたらす可能性

Gemini CLIの差別化ポイントとして特筆すべきは、「Apache 2.0」ライセンスによる完全オープンソース化です。このライセンスにより、商用利用から再配布、改変まで幅広い自由度が保証されています。

さらに注目すべきは、Googleが提供する太っ腹な無料利用枠です。「1分あたり60リクエスト」「1日あたり1000リクエスト」という上限は、既存ツールの平均利用実績の約2倍に相当します。

競合ツールとの比較:Gemini CLIは何が違うのか

Gemini CLIが目指す領域には、OpenAIの「Codex CLI」やAnthropicの「Claude Code」など、他社の先行ツールも存在します。これらのCLIベースAIツールは、IDEプラグイン型よりも軽量で、開発現場への統合やカスタマイズが容易だというメリットがあります。そのうえで、Gemini CLIが際立つポイントを整理してみましょう。

以下に Gemini CLI と主要な競合ツール(OpenAI Codex CLI、Anthropic Claude Code、および補足として Cursor)との比較表をまとめました。

競合ツールとの比較表

| 項目 | Gemini CLI | Codex CLI | Claude Code | Cursor |

|---|---|---|---|---|

| 提供元 / ライセンス | Google(Apache 2.0、オープンソース) | OpenAI(オープンソース) | Anthropic(オープンソース) | 商用・クローズド/フリーミアム |

| 使用モデル | Gemini 2.5 Pro(最大100万トークン) | GPT‑4 / GPT‑3.5系(Codexベース) | Claude 2系(最大10万トークン) | チャットGPTなど複数モデル対応 |

| 無料枠 | 毎分60リクエスト・日1000リクエスト/100%無料枠あり | 無料試用あり(APIキー必要) | 有料サブスクリプション必要(トライアルあり) | フリーミアム/一部機能制限 |

| マルチモーダル/Web連携 | マルチモーダル対応、Google 検索、Imagenなど他サービス連携可能 | テキストAI中心、Web検索連携なし | テキスト中心 | テキスト中心 |

| OSサポート | Windowsネイティブ対応、Mac/Linux対応 | Windows非ネイティブ、WSLが必要 | WindowsはWSLが必要 | クロスプラットフォーム用 |

| 拡張性 / プラグイン | MCP(Model Context Protocol)対応、外部サービスとの接続可能 | 複数モデル設定可能、拡張性あり | エンタープライズ向けやCI/CD統合サポート | エディタ統合あり |

| コミュニティ・成熟度 | 新規リリース、迅速に利用拡大中 | オープンソースコミュニティあり | 安定・成熟、支持も強い | かなりのユーザー数とスターあり |

| 品質・信頼性 | 高パフォーマンスだが評価は発展途上 | 安定・広く利用されている | 非常に高品質との定評あり | プライバシー重視と高信頼性 |

Gemini CLIのメリット

まず、GoogleのGeminiモデルは「多目的性」と「Googleサービスとの連携力」に優れています。動画生成やリサーチ、検索情報の取得など、単なるコーディング支援を超えた「開発+α」の価値を提供できる点は大きな差別化要素です。また、Googleの巨大なエコシステムとの親和性も強みです。今後はGoogle Cloud Platformなどとの統合も進むことでしょう。

一方で、競合ツールは「応答速度」や「シンプルさ」で先行している面もあります。たとえばCodex CLIやClaude Codeは、既に多くの開発現場で導入実績があり、軽量かつ高速な体験が売りです。Gemini CLIがどこまで追いつき、超えていくのか。今後の改善やフィードバックの積み重ねが注目されます。

Gemini CLIの開発現場での実用性・導入時の注意点

では、実際にGemini CLIを開発現場で活用する際、どのようなメリットや注意点があるのでしょうか。

開発現場での実用性

まず、ターミナルから直接AIに指示できることで、IDEやプラグインに依存しない柔軟性が生まれます。複数のプロジェクトや開発環境を横断しながら、同じAIアシスタントを一貫して利用できるのは大きな魅力です。とくに、リモート開発やサーバー運用、インフラ管理など、エディタ以外での作業が多い現場では威力を発揮するでしょう。

導入時の注意点

一方で、AIツール活用には依然としてリスクが伴います。Stack Overflowの調査でも「AIの出力結果を全面的には信頼できない」と答える開発者が過半数を占めています。AIが生成するコードにバグが含まれたり、セキュリティ上の脆弱性を見逃す可能性も指摘されています。

そのため、AIの提案を鵜呑みにせず、必ず人間がレビューし、検証する体制が不可欠です。Gemini CLIの「多目的性」や「拡張性」という強みを活かしつつ、リスクマネジメントも徹底する必要があります。

Gemini CLIの登場:まとめ

AIが開発現場にもたらす変化は、単なる効率化だけではありません。Gemini CLIのような新世代ツールが普及することで、現場の働き方やスキルセット、チームのあり方そのものが再定義されつつあります。

信頼性やセキュリティといった課題も残るものの、AIと人間が互いに補完し合い、新たな価値を生み出す時代がすぐそこまで来ています。Gemini CLIは、その未来の入り口となるツールなのかもしれません。今こそ、AIと共創する開発スタイルを一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。