Anthropicの新AI「Claude Sonnet 4.5」が切り拓く、次世代コーディングの未来

AIを活用したソフトウェア開発が急速に進化する中、「どのAIツールを選べばよいのか」「本当にプロダクションレベルのアプリが作れるのか」といった不安や疑問を抱えているエンジニアや企業担当者は多いはずです。

この記事では、2025年9月に発表されたAnthropicの最新AIモデル「Claude Sonnet 4.5」の特徴や競合他社との違い、実際の活用事例、そして今後のAI開発現場へのインパクトまで徹底的に解説します。AI開発の最前線を知り、今後の技術選択や導入のヒントを得たい方にとって、有益な知見が詰まっています。

Claude Sonnet 4.5が切り拓くAIコーディングの新境地

Anthropicが2025年9月に発表した「Claude Sonnet 4.5」は、従来のAIコーディングアシスタントの枠を超え、「プロダクションレディ」なアプリケーション開発を実現するモデルとして大きな注目を集めています。

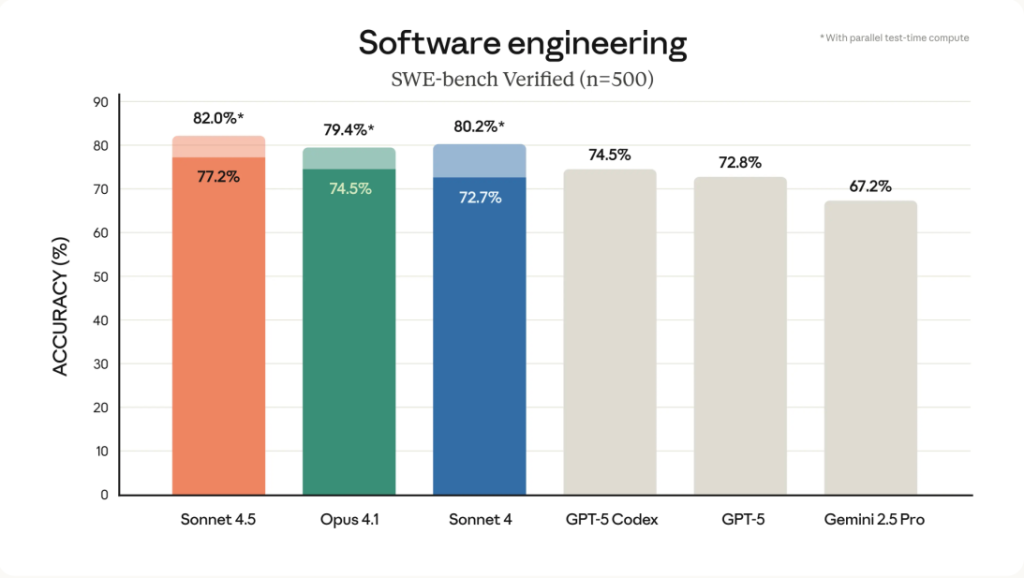

これまでの多くのAIモデルは、プロトタイプレベルのコード生成や部分的な実装支援にとどまり、実際の運用に耐えるシステム構築には限界がありました。しかし、Claude Sonnet 4.5はその壁を突破し、信頼性・安定性の大幅な向上を実現。Anthropicによれば、同モデルはSWE-Bench Verifiedをはじめとする業界標準のコーディングベンチマークで最先端の成果を挙げており、より複雑で長期的な開発タスクにも対応できるようになったとのことです。

さらに注目すべきは、Claude Sonnet 4.5が「30時間連続で自律的にコーディング」を実現した事例です。実際の企業トライアルでは、アプリケーションの構築だけでなく、データベースサービスの立ち上げやドメインの取得、さらにはSOC 2監査によるセキュリティチェックまでAIが自動で実施したといいます。これにより、従来人手が必要だった複雑な工程までAIがサポートできる時代がいよいよ到来したことが分かります。

開発者・企業が注目する理由:Claude Sonnet 4.5の実力と導入効果

このような進化を遂げたClaude Sonnet 4.5は、すでに開発者や企業から高い評価を得ています。AppleやMetaが内部向けにClaudeモデルを利用しているという報道もあり、API経由で提供される「Cursor」や「Windsurf」「Replit」などのAIコーディングアプリケーションにも積極的に採用されています。

特に、CursorのCEOであるMichael Truell氏は「長期的な開発タスクにおいても業界最先端のパフォーマンスを発揮している」とコメント。WindsurfのJeff Wang氏も「新世代のコーディングモデル」として位置付けています。

気になるClaude Sonnet 4.5の価格は?

価格面でも、Claude Sonnet 4.5は前モデルと同様、入力トークン100万あたり3ドル、出力トークン100万あたり15ドルというリーズナブルな設定を維持。

大量のコード生成や複雑なシステム構築にもコストを抑えて活用できる点が、特にスタートアップや中小企業にとって大きな魅力となっています。AIを活用した開発の裾野が広がることで、より多くの企業が最先端技術を導入・応用できる環境が整いつつあります。

競争激化するAI開発モデル市場とClaude Sonnet 4.5の位置づけ

AIコーディングアシスタント市場はOpenAIのGPTシリーズを筆頭に、急激な技術進化と激しい競争が繰り広げられています。2025年にはOpenAIの「GPT-5」が登場し、さまざまなコーディングベンチマークでAnthropicのClaudeシリーズを上回る結果を示すなど、覇権争いが一層熾烈になっています。こうした状況下で、AnthropicはClaude Sonnet 4.5による「業界最先端」の座を強調し、技術的な差別化を図っています。

重要なのは、単なるベンチマークスコアだけでなく、「現場での使いやすさ」や「継続的な開発タスクへの対応力」です。AnthropicのAI研究者David Hershey氏が指摘するように、Claude Sonnet 4.5は数値化しきれない部分、たとえば長時間にわたる自律的な開発や、複数工程を横断するタスクへの対応力で大きな進歩を見せています。

また、セキュリティ面でもプロンプトインジェクション攻撃への耐性や人間の意図を過剰に忖度する「sycophancy」、虚偽情報の生成リスクが大幅に低減されている点は企業利用において極めて大きな安心材料となるでしょう。

Claude Sonnet 4.5が生み出す新たな開発体験とエコシステム

ユーザーや開発者にとっての新たな魅力は、Claude Sonnet 4.5本体だけでなく、周辺サービスや開発ツールの充実にもあります。Anthropicは今回、Claude Sonnet 4.5のリリースと同時に、「Claude Agent SDK」も発表しました。

このSDKは、Claude Codeの基盤となっているインフラをそのまま開発者向けに解放したもので、独自のAIエージェントを構築したり、自社のニーズに合った自動化フローを開発したりすることが可能です。APIを活用したAIコーディングサービスの構築がより手軽になり、AIエコシステムの拡大に拍車がかかることが期待されます。

さらに、Anthropicは一部ユーザー向けに「Imagine with Claude」というリサーチプレビューも提供開始。この機能では、事前に定義された機能やコードではなく、ユーザーのリクエストにリアルタイムで即応しながらソフトウェアを生成するという、まさに「AIと一緒に創造する」体験を実現しています。今後、AIと人間が共創する開発現場が、より直感的かつ柔軟なものへと進化していく可能性が高まっています。

急速なAI進化がもたらす現場の戸惑いと選択のポイント

AIコーディングモデルの進化は目覚ましい一方で、「どのモデルをいつ導入すべきか」「本当に人間を超えるアウトプットが期待できるのか」といった戸惑いも現場には広がっています。

実際、AIモデルのアップデートサイクルは数カ月単位と超高速化しており、2025年にはAnthropicも「Claude Opus 4.1」からわずか2カ月でSonnet 4.5へと世代交代を果たしました。こうした短期間での変化は、現場のエンジニアや経営者にとって、技術選定や投資判断を難しくする要因ともなっています。

また、AIが生成するコードの品質やセキュリティ、保守性についても依然として慎重な見極めが求められます。Anthropicが強調する「プロダクションレディ」の水準とはいえ、最終的な運用責任や品質保証は企業側にも課せられます。AIモデルの選定にあたっては、ベンチマークスコアだけでなく、実際の開発フローや自社のセキュリティ要件にどこまでフィットするか、トライアルや検証を重ねて見極めることが不可欠です。

技術の進化とともに変わる「開発者の役割」

Claude Sonnet 4.5の登場は、エンジニアや開発チームの働き方にも大きな変化をもたらす可能性があります。

AIがコード生成やテスト、セキュリティ監査まで自動化できるとなれば、従来「人手が不可欠」とされていた領域が縮小し、開発者はより高度な設計や問題解決、AIとの協業に時間を割くようになります。AIと人間の役割分担が再定義されることで、開発現場には新たなスキルセットや思考の柔軟性が求められるようになっていくでしょう。

一方で、AIの進化に伴い新たな倫理課題や誤動作リスクも顕在化しています。AIが自律的に意思決定やタスク実行を行うようになると、そのアウトプットの妥当性や責任の所在、説明可能性に対する社会的な関心も高まります。AIを「道具」として使いこなすだけでなく、その特性や限界を正しく理解し、リスクを制御する力がエンジニアにとってますます重要となる時代が到来しつつあります。

Claude Sonnet 4.5登場!まとめ

AI開発現場は今、かつてないスピードで変革を遂げています。Claude Sonnet 4.5が示すように、AIは単なる「コーディング支援」を超え、開発プロセス全体を根本から変える存在になりつつあります。しかし、技術選択や現場適用には慎重な見極めも不可欠です。AIと人間が共に進化し続ける時代、柔軟な思考と新たなスキル習得への意識が、これからの開発者や企業の競争力を左右することになるでしょう。