リコー、NTTデータが選んだ「AI民主化」プラットフォームの正体

「AIを使いたいけど、機密情報が漏れるリスクが怖い」

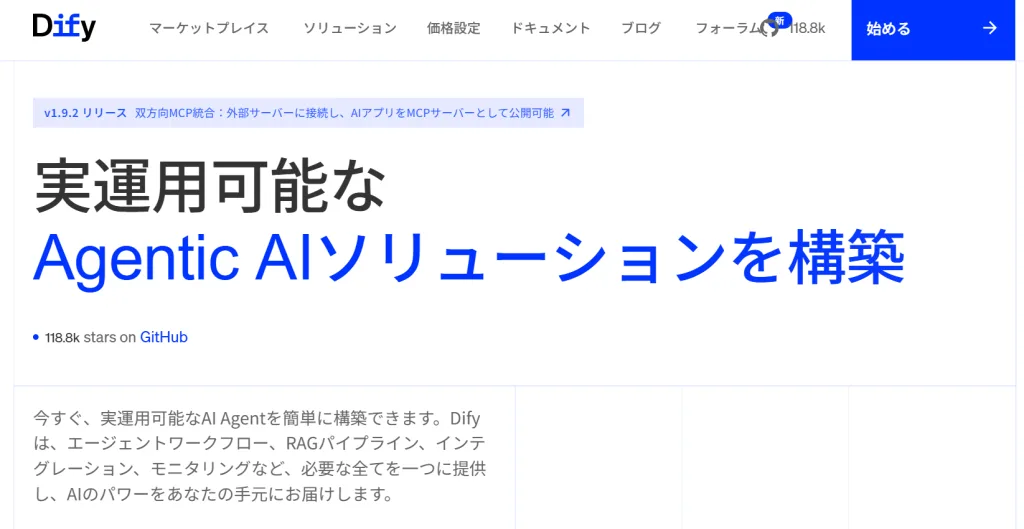

多くの日本企業が抱えるこのジレンマに、いま一つの解が示されています。それが、オープンソースのAI開発プラットフォーム「Dify」です。リコー、NTTデータ、伊藤忠テクノソリューションズといった日本を代表する企業が、このプラットフォームを自社のAI戦略の中核に据え始めています。

驚くべきは、彼らが単なる「ユーザー」に留まらず、「販売パートナー」として顧客への提供も開始している点です。この記事では、なぜ厳格なセキュリティポリシーを持つ日本企業がDifyを選び、どのように工数削減96%という圧倒的な成果を生み出しているのか、その全貌を解き明かします。

日本企業が抱える「AI活用の二律背反」

セキュリティか、生産性か──二者択一を迫られてきた現場

日本企業のAI活用が思うように進まない背景には、明確な理由があります。それは「データを外に出せない」という厳格なセキュリティポリシーです。金融、製造、公共分野の大手企業にとって、ChatGPTのようなパブリックAIサービスに機密情報を入力することは、コンプライアンス上許されません。

しかし、セキュアなオンプレミス環境でAIを構築しようとすると、今度は高度な専門技術が必要になります。慢性的なIT人材不足に悩む日本企業にとって、これは大きなボトルネックでした。つまり、「セキュリティを取れば生産性が犠牲になり、生産性を取ればセキュリティが犠牲になる」という、まさに二律背反の状況に陥っていたのです。

Difyが解決した「不可能」

Difyが日本市場で爆発的に受け入れられている理由は、この二律背反を一つのプラットフォームで同時に解決したことにあります。

オンプレミス環境に構築できるため、データは完全にクローズドな自社環境内に留まります。同時に、ノーコード/ローコードの直感的なインターフェースにより、プログラミング知識を持たない現場担当者でも、高度なAIアプリケーションを構築できる「AI市民開発」を実現しました。

リコーの「二重戦略」が示す新しいAI活用の形

まず自社で使い、その後パートナーになる

リコーの取り組みは、日本企業のDify活用を象徴する事例です。同社は2024年11月、社内でDifyを活用した「AI市民開発」の実践を開始しました。現場社員が自らAIアプリケーションを開発し、業務効率化を進める取り組みです。

注目すべきは、その後の展開です。わずか1ヶ月後の12月、リコーはDifyの「公式販売・構築パートナー」契約を締結しました。つまり、自らが「ユーザー」として効果を実証した後、今度は「販売者」として顧客に提供する立場になったのです。

自社製LLMとの組み合わせで完全クローズド環境を実現

リコーのソリューションの最大の強みは、Difyと同社が開発したオンプレミスLLM(700億パラメータ)を組み合わせて提供できる点にあります。これにより、顧客はAIの「頭脳」(LLM)と「神経系」(Difyワークフロー)の両方を、完全にクローズドな環境で導入できます。

「我々自身が全社で使っており、安全と効果を実証済みです」というメッセージは、日本企業が最も重視する「実績」と「信頼性」を体現しています。この戦略は、単なるリセラー(再販業者)とは一線を画す、高度な差別化要因となっています。

大手SIerが本気で取り組む理由

CTCが掲げた「3年で30億円」の意味

伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)は2025年10月、Dify Enterpriseの提供開始を発表しました。特筆すべきは、「3年後に30億円の売上を目指す」という具体的な数値目標です。

大手SIerが特定のミドルウェア製品に対して、ここまで明確な売上目標を公言することは極めて異例です。なぜなら、SIerのビジネスモデルは、ライセンス販売ではなく、システム構築と運用保守で大きな売上を上げる構造だからです。

30億円という目標の背景には、Difyを基盤とした大規模なインテグレーション案件の受注を多数見込んでいることがあります。ノーコード/ローコードであるDifyは、PoCから本番稼働までの開発速度が飛躍的に向上します。この「スケーラビリティ」こそが、強気な目標の根拠となっているのです。

NTTデータとJECが共同設立した「Dify協会」の戦略的意義

さらに注目すべきは、2025年に発表された「一般社団法人Dify協会」の設立です。この協会は、Dify開発元のLangGeniusだけでなく、日本のITインフラを長年支えてきたNTTデータと日本電子計算(JEC)との3社共同で設立されています。

協会のミッションには「日本固有の品質基準と認証の推進」が掲げられており、単なるユーザーコミュニティではありません。むしろ、Difyを日本市場におけるエンタープライズAI開発の「デファクトスタンダード(事実上の標準)」として位置づけ、その信頼性と品質を公的に担保するための、高度に戦略的な組織といえます。

驚異のROI:工数削減90%超の実例

FLINTERSが公表した3つの衝撃的な成果

電通・セプテーニグループの株式会社FLINTERSは、Difyを活用した社内業務改革の具体的な成果を公表しています。

事例1:マーケティング戦略策定 従来数日を要していた市場リサーチと資料作成業務で、96%の工数削減を達成しました。Difyエージェントが、Webからの情報収集、YouTubeコメント分析、ペルソナ・SWOT・競合分析を自動実行し、最終的にGoogleスライド形式で資料を自動生成します。

事例2:請求書データ化 経理部門で毎月手作業で行っていた請求書のデータ入力業務は、1件あたり2時間かかっていました。DifyとAI-OCRを連携させたアシスタントにより、これがわずか6分に短縮されました。約95%の工数削減に相当します。

事例3:口コミ分析 Googleマップ上の店舗口コミの収集・分析業務では、98%の工数削減を実現しました。

ヘルプデスク業務で問い合わせが57%減少

ある日本の製造業では、AIによる問い合わせ自動応答システムの導入により、問い合わせ総数が月間650件から370件に減少しました(57%削減)。別の企業では、月間1,700件の問い合わせ業務で、手動ワークロードを最大90%削減することに成功しています。

これらの数字が示すのは、AIが人間の「アシスタント」に留まらず、特定の定型業務を完全に「代替」するレベルに達しているという事実です。

Difyが実現する「AIエージェント」の真価

RAGを超えた自律的なワークフロー

Difyの真価は、単なるRAG(検索拡張生成)を超えた「AIエージェント」機能にあります。FLINTERSの事例が示すように、情報収集→分析→ラベリング→資料生成という複数のステップを、AIが自律的に実行します。

これは、Difyが提供する視覚的なワークフロービルダーによって実現されています。ドラッグ&ドロップの操作だけで、複雑なAIエージェントを構築できるため、現場に近いIT部門でも開発が可能です。

エコシステム戦略の巧みさ

Difyの日本市場での成功は製品力だけでなく、巧みなエコシステム戦略によって支えられています。2025年2月には日本法人「LangGenius K.K.」を東京・日本橋に設立し、日本市場への強いコミットメントを示しました。

同年10月に開催された「IF Con Tokyo 2025」では、リコー、NTTデータ、日本電子計算、TDSEといった日本のIT業界を代表する企業がダイヤモンドスポンサーとして参加しました。これは、Difyがすでに日本の主要ITベンダーと緊密なパートナーシップを形成していることの証左です。

今後の展望:AI基盤インフラとしての地位確立

Difyは、信頼の醸成(リコーのようなユーザー兼パートナー)、規模の確立(大手SIerの販売網)、標準化(Dify協会による公的な位置づけ)という多層的なアプローチによって、単なる一過性のツールではなく、日本企業のAI活用における「基盤インフラ」へと進化しています。

今後は、RPA、AI-OCR、既存の基幹システムと連携した、より複雑なAIエージェントによる業務プロセスの自動化が加速すると予測されます。セキュリティの壁をクリアし、AIの民主化を実現する現実的なプラットフォームとして、Difyの導入はさらに加速していくでしょう。

日本企業のDX推進において、Difyは「使ってみたいツール」から「なくてはならない基盤」へと、その位置づけを確実に変えつつあります。