生成AIの進化はとどまるところを知りません。GPT-5やClaude 4.1といった最先端モデルが次々と登場するなか、いま注目を集めているのが Qwen3-Omni です。

Qwenシリーズは、Alibabaが開発を進めてきた大規模言語モデル(LLM)群であり、今回リリースされたOmniは「汎用性」と「マルチモーダル処理能力」に大きな強みを持つ最新世代です。本記事では、Qwen3-Omniの特徴や性能、企業における導入メリットについて詳しく解説していきます。

マルチモーダルAI:Qwen3-Omniの実力

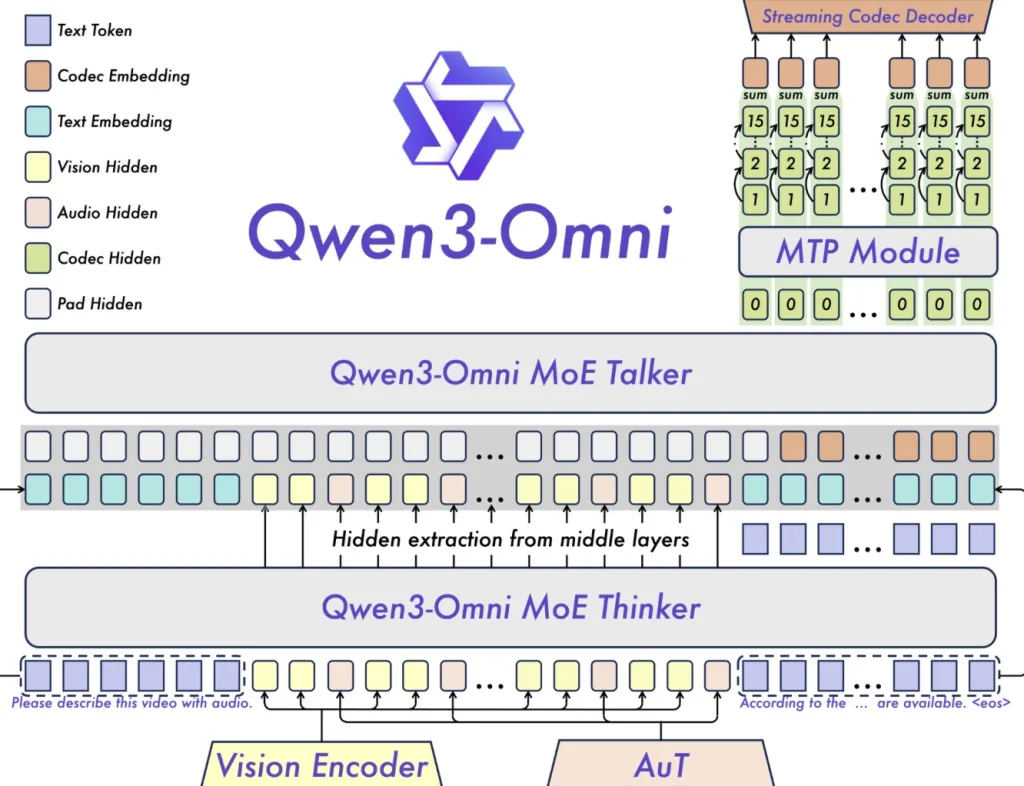

Qwen3-Omniは、従来のテキスト生成にとどまらず、画像・音声・動画といった複数モードのデータを一元的に処理できるマルチモーダルAI です。大規模言語モデルの高度な推論性能に加え、以下の特性を備えています。

- マルチモーダル対応:テキストに加え、画像・音声の理解と生成が可能。

- エージェント志向の設計:単なる生成ではなく、ツール利用や外部システムとの連携を想定。

- 高い推論性能:数学・プログラミング・論理思考といった複雑なタスクに強い。

- オープン性の確保:研究や開発で利用しやすいライセンス設計を採用。

従来のQwenシリーズが培った言語処理能力に加え、実運用を意識した柔軟性を備えている点が「Omni」の最大の特徴です。

Qwen3-Omniの技術的な強みは?

1. マルチモーダル統合

Qwen3-Omniはテキスト、画像、音声といった入力を一つのモデルで処理可能です。たとえば「会議の録音データを要約し、プレゼン用スライドの素案を生成する」といった一連の流れを一括で担えます。

これは、従来のモデルでは複数ツールを組み合わせる必要があった領域を、単一モデルで完結できることを意味します。

2. 高度な推論能力

各種ベンチマークで高いスコアを記録しており、数学的推論やコーディング課題での精度はトップクラスです。特に企業内での利用を考えると、データ分析・コードレビュー・レポート作成といった知的業務を高い信頼性でこなせる点が大きなメリットです。

3. エージェントとしての拡張性

Qwen3-Omniは「タスクを受け取り、自律的に処理し、必要に応じて外部APIやツールを呼び出す」というエージェント的な振る舞いに最適化されています。今後、業務システムと直結して運用されるAIエージェントの基盤として活用が進むことが期待されます。

Qwen3-Omniを企業導入する3つのメリット

1. 社内情報活用の加速

議事録、契約書、顧客データなど、異なる形式の情報をまとめて処理できるため、社内データ活用の効率化に直結します。マルチモーダル機能を活かせば、音声会議の自動要約から、図表を含むレポート生成まで一気通貫で可能です。

2. コスト削減と生産性向上

外部ツールの組み合わせを減らせるため、ライセンス費用やシステム連携の工数削減につながります。また、社員が複数のアプリを切り替える必要がなくなり、業務のスピードも大幅に向上します。

3. セキュリティとガバナンスの強化

Qwenシリーズはオンプレミスやプライベートクラウドでの運用を意識した設計が進められており、データを社外に出さない形での運用も視野に入ります。情報漏洩リスクを低減しながらAIを活用できる点は、企業にとって大きな安心材料です。

他モデルとの比較

生成AI市場では、OpenAIの GPT-5、Anthropicの Claude 4.1、そしてAlibabaの Qwen3-Omni が注目の的です。それぞれが異なる方向性で強みを持っており、単純な優劣ではなく「どの業務に適しているか」という観点で比較することが重要です。

GPT-5の特徴

GPT-5はOpenAIが提供する最新の基幹モデルで、自然な言語生成能力と幅広い知識ベースが最大の魅力です。ビジネス文書の自動作成や、幅広い一般的な質問応答では圧倒的な強さを発揮します。また、既存のChatGPTエコシステムとの親和性が高いため、すでにChatGPTを導入している企業にとっては移行コストが低いのも利点です。

Claude 4.1の特徴

Anthropicが開発したClaude 4.1は、安全性・長文処理性能・ユーザーとの対話設計に重点を置いています。特に数十万トークンに及ぶ長文コンテキストを扱えるため、契約書や技術文書といった大容量データをそのまま読み込ませたい場合に適しています。また、企業利用を前提とした「安全な出力設計」に強みがあり、コンプライアンスを重視する業界で人気が高まっています。

Qwen3-Omniの特徴

Qwen3-Omniは、マルチモーダル処理能力とエージェント指向設計において突出しています。テキストだけでなく画像・音声・動画も統合的に扱えるため、「会議音声+議事録+資料」をまとめて分析し、アクションプランを提示するといった高度な業務シナリオに適しています。企業の内部データを最大限に活かしながら、自律的にタスクを進められる点が大きな差別化要因です。

主要モデル比較表

| 項目 | GPT-5 | Claude 4.1 | Qwen3-Omni |

|---|---|---|---|

| 開発元 | OpenAI | Anthropic | Alibaba Cloud |

| 強み | 自然な文章生成、知識幅、ChatGPTエコシステム | 安全性、長文処理、透明性 | マルチモーダル統合、エージェント適性 |

| 推論性能 | 高水準(幅広い一般タスクに強い) | 高水準(特に長文推論で強み) | 高水準(数学・コーディング・タスク自律処理に強み) |

| マルチモーダル | 限定的(主にテキスト+画像) | 一部対応(画像処理は限定的) | 本格対応(テキスト・画像・音声・動画) |

| セキュリティ設計 | 標準的 | 安全性特化(厳格な出力制御) | プライベート運用も視野に設計 |

| 企業導入の相性 | 一般業務や文章生成に最適 | 法務・研究・長文データ管理に最適 | 顧客対応・会議支援・業務エージェントに最適 |

| おすすめシナリオ | 提案書作成、汎用的な問答 | 契約書レビュー、大規模データ要約 | 顧客サポート自動化、営業資料作成、社内データ統合分析 |

使い分けのポイント

- GPT-5:圧倒的な知識カバレッジと自然な文章生成能力が強み。

- Claude 4.1:安全性や長文処理性能で評価が高い。

- Qwen3-Omni:マルチモーダル性とエージェント適性が際立つ。

つまり「汎用的な言語タスクならGPT-5」「長文・安全重視ならClaude」「業務フローにAIを組み込むならQwen3-Omni」と使い分けるのが現実的です。

ユースケースの具体例

- 顧客サポート:メール内容・チャット履歴・通話録音を統合し、顧客ごとの対応履歴を自動生成。

- 営業支援:会議議事録から提案資料のドラフトを作成。商談後のフォローアップメールまで自動化。

- 教育・研修:講義映像を要約し、理解度チェック用の問題集を自動作成。

- 研究開発:論文PDF、図表、関連データをまとめて解析し、次の研究課題を提案。

導入の際の注意点

- 学習コスト:マルチモーダル活用には新たなワークフロー設計が必要。

- 運用環境:クラウドかオンプレかによって導入難度が変わる。

- ライセンス確認:利用条件を明確にしておくことが重要。

これらをクリアすることで、企業はQwen3-Omniの潜在力を最大限引き出すことができます。

まとめ:Qwen3-Omniは次世代エージェントの基盤へ

Qwen3-Omniは、単なる言語モデルを超え、マルチモーダルかつエージェント志向のAI基盤として大きな可能性を秘めています。企業にとっては、データ活用の効率化や業務プロセスの刷新を実現する切り札となり得る存在です。生成AIが「補助ツール」から「業務主体」へと進化していく流れのなかで、Qwen3-Omniはその先頭を走るモデルのひとつといえるでしょう。