OpenAIのモデル切り替え騒動を徹底解説

生成AIは日々進化し、私たちの生活や仕事に大きな影響を与えています。しかし、その進化のスピードに戸惑い、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。特にOpenAIのChatGPTを利用している方々にとって、突然のモデル切り替えや使い慣れた機能の廃止は大きなストレスとなります。

本記事では、最新のOpenAIによるGPT-4o復活の背景と今後の動向、そしてAIモデルとの上手な付き合い方について詳しく解説します。この記事を読むことで、日々進化するAIサービスの変化にどう向き合うべきか、そして自分にとって最適な使い方を見つけるヒントが得られるはずです。

ChatGPTのモデル切り替え騒動、その背景とは

OpenAIのChatGPTは、リリース以来、多くのユーザーにとって欠かせないAIツールとなっています。2025年8月、OpenAIは最新モデルGPT-5を発表し、同時に従来のGPT-4oの利用方法を大きく変更しました。この突然の変更は、特に有料プランのユーザーたちに強い不満と混乱を引き起こしました。

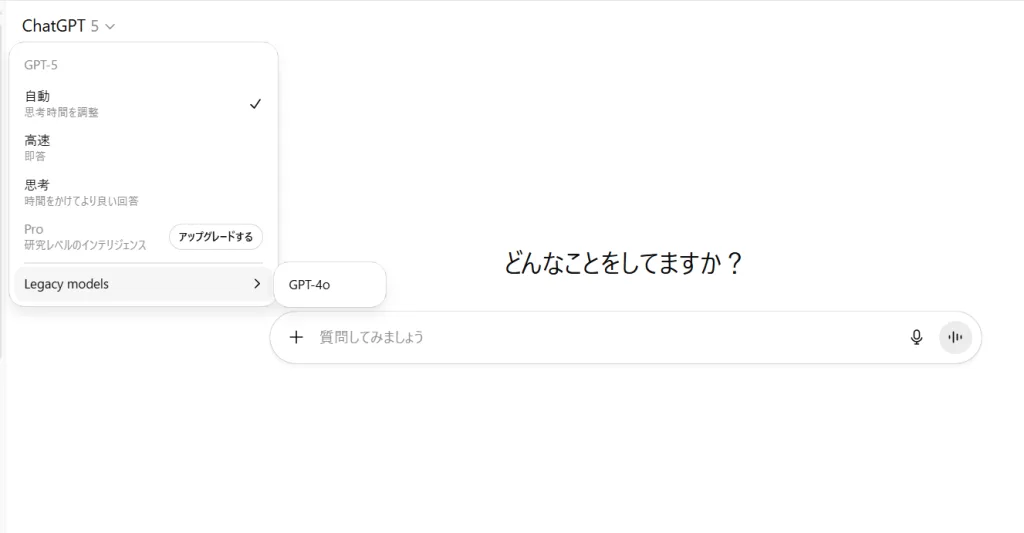

これまでChatGPT PlusやPro、Team、Enterprise、Eduなどの有料プラン利用者は、GPT-4oをデフォルトで利用できていました。しかし、GPT-5の登場とともに、GPT-4oは「レガシーモデル」として隠され、設定を変えなければ利用できない状態に。さらに、GPT-5の新機能やインターフェースの刷新も加わり、多くのユーザーが「自分が使いたいモデルを自由に選べない」「使い慣れた機能が突然消えた」と感じたのです。

このような急激な仕様変更は、日常的にAIを活用して業務効率化や情報収集を行っているユーザーにとって大きな痛手です。企業利用の現場では、安定した動作や過去の会話履歴との整合性が重視されるため、モデルの変更は業務フロー全体に影響を与えます。OpenAIの決断は、AI業界がいかにユーザーの声や利用習慣と向き合うべきかという課題も浮き彫りにしました。

GPT-4o復活の理由とOpenAIの対応策

大きな反発を受け、OpenAIはわずか数日でGPT-4oを再び有料ユーザーのデフォルトモデルとして復活させました。さらに、GPT-4.1やo3、o4-miniなど、過去の人気モデルへのアクセスも容易にする新たな設定「Show additional models」も導入(2025/8/13時点では未確認)。これにより、ユーザーは自身の使い方や好みに合わせて最適なモデルを選択できるようになりました。

この動きの背景には、AIモデルに対するユーザーの「愛着」や「信頼感」があります。AIとの対話体験は、単なるツール利用以上の意味を持ち始めています。例えば、あるユーザーはGPT-4oの返答の仕方や推論能力に強い信頼を置いており、突如それが使えなくなることに強い不安を感じました。OpenAIのサム・アルトマンCEOも「今後GPT-4oを削除する場合は、十分な予告期間を設ける」とSNSで約束。ユーザーの安心感を最優先する姿勢を示しました。

また、ChatGPTインターフェースの改善も進み、モデルの選択肢が増えただけでなく、「Auto」「Fast」「Thinking」などのモード切り替え機能も強化されました。これにより、用途や処理速度、推論の深さに応じて最適なモードを選べる柔軟性が実現しています。AIの進化は、単に新しいものを作り出すだけでなく、既存ユーザーの体験を守り、信頼を損なわないことの重要性を改めて示した事例と言えるでしょう。

GPT-5の登場と新たな選択肢の広がり

GPT-5は、従来モデルと比べて更なる高性能化と多様なバリエーションを特徴としています。通常モデルに加え、軽量な「mini」や「nano」、そして推論力を高めた「pro」など、利用シーンに応じて選択可能です。特に「Thinking」モードでは、最大196,000トークンという大容量の文脈取り込みが可能となり、複雑な推論や長文テキスト解析に威力を発揮します。

しかし、こうした高度な機能には利用制限も設けられています。例えば、GPT-5の「Thinking」モードは有料ユーザーでも週3,000メッセージまでと上限が設定されており、それを超えるとより軽量な「GPT-5 Thinking mini」へ自動的に切り替わる仕組みです。これは、AIの計算コストやサーバー負荷、利用者数の増加によるパフォーマンス低下を防ぐための措置です。加えて、特に高価なGPUリソースを必要とするGPT-4.5は、Proプラン専用での提供に留まっています。

こうした制約は、AIサービスがいかにリソース管理とユーザー体験のバランスに苦慮しているかを物語っています。一方で、ユーザー側の自由度も着実に高まっており、各モデルやモードを状況に応じて使い分けることで、今まで以上にパーソナライズされたAI体験が可能になりつつあります。

AIモデルに対するユーザーの感情と今後のカスタマイズ

興味深いのは、近年のAIモデルの進化とともに、ユーザーが特定モデルに「感情移入」する現象が目立ってきたことです。従来のソフトウェアやツールでは珍しかったこの傾向は、AIが「人格」や「個性」を持つかのような対話体験を提供することに起因しています。GPT-4oの「暖かみのある」応答や、GPT-5の「クール」なトーンは、それぞれに根強いファンを生み出しました。

OpenAIもこうした声を受けて、今後は「ユーザーごとのカスタマイズ」を本格検討すると発表しています。たとえば、より親しみやすいパーソナリティや、業務向けのフォーマルなトーンなど、利用者の好みや目的に応じてAIの応答傾向を変えられるようになる可能性があります。このアプローチは、単なる技術革新を超え、AIと人間の関係性そのものを新たな次元に引き上げるものです。

また、AIモデルの切り替えや進化がユーザーに与える心理的影響についても、OpenAIは慎重な姿勢を見せています。ユーザーの「推しモデル」が突然使えなくなることのショックや、長年の習慣が一変することへの戸惑いは、サービスの信頼感喪失につながりかねません。今後は、モデルの追加や削除の際に十分な予告期間や、移行サポートが用意されることが期待されます。

AIサービスの進化にどう向き合うべきか

AIの進化は、私たちの働き方や情報収集、コミュニケーションを根底から変えつつあります。しかし、その進化のスピードと複雑さゆえに、ユーザー側の戸惑いも決して小さくありません。特に今回のGPT-4o復活劇は、「自分が信頼していたAIが突然使えなくなるかもしれない」という不安を、多くの人に再認識させる出来事となりました。

このような時代においては、AIサービスの変化を「コントロールできない外部要因」として受け身で捉えるのではなく、「自分の目的や価値観に合わせて賢く使いこなす」姿勢が求められます。たとえば、業務で安定性や再現性を重視するなら、複数モデルを並行利用したり、新モデルの検証期間を設けたりといった工夫が有効です。また、AIとの対話から得られるインサイトや創造力を最大化するには、モデルごとの特性やモードの違いを理解し、状況に応じて最適な使い分けを心がけることが重要です。

今後もAIサービスはユーザーの声を反映しながら多様化・高度化していくでしょう。AIと人間の距離はますます近づき、単なる「道具」から「パートナー」へと進化していく時代がすぐそこまで来ています。

—

OpenAIによるGPT-4oの復活は、AIの進化とユーザー体験のバランスを考える上で多くの示唆を与える出来事でした。AIサービスは今後も変化し続けますが、その本質はユーザーとの信頼関係にあります。技術の進化を恐れるのではなく、自分にとって最適な使い方を模索し、AIとの「心地よい距離感」を見つけていくことが、これからのAI時代を賢く生き抜く鍵となるでしょう。