生成AIはこれまで、「質問に答えるチャットツール」として企業に導入されてきました。しかし実運用が進むにつれ、その限界も見え始めています。チャット画面の中だけで完結するAIは、業務システムや日常のツールと分断されやすく、活用が一部の人に偏りがちです。

こうした状況の中、Anthropic は、Claudeを業務アプリと直接つなぐ新たな仕組みとして MCP(Model Context Protocol) を打ち出しました。SlackやFigma、Canvaといった既存の業務ツールとAIを結び付け、「AIに聞く」から「AIが業務の流れに入る」形へ進めようとしています。

この動きは、生成AIを個人ツールとして使う段階から、企業全体の業務基盤として組み込む段階へ進めるものです。情シス部門にとっては、利便性の向上だけでなく、運用設計や管理の在り方を見直す契機にもなります。本記事では、Claudeが発表したMCPの概要を整理し、業務アプリ連携が企業の生成AI活用をどのように変えるのかを解説します。

Claudeが発表したMCP(Model Context Protocol)

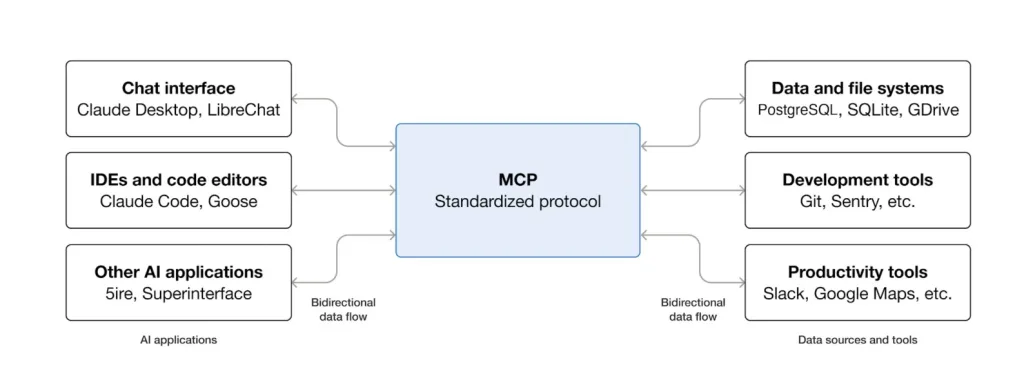

MCPは、Claudeが外部の業務アプリやデータと安全にやり取りするための共通プロトコルです。従来の連携では、個別のAPI実装やカスタム連携が必要でしたが、MCPはその接続方法を標準化する役割を果たします。

この仕組みにより、Claudeは単なるチャットAIではなく、業務ツールの文脈を理解したうえで動作する存在になります。たとえば Slack 上での会話内容を踏まえて要約や提案を行ったり、デザインツールやドキュメントの内容を参照しながら指示に応じたりすることが可能になります。

重要なのは、MCPが「AIに何を渡すか」を明確に制御できる点です。どのアプリの、どの情報を、どの範囲までAIに共有するのかを定義できるため、無秩序なデータ連携を防ぎやすくなります。これは、企業利用において欠かせないガバナンスの観点と強く結びつきます。

ClaudeにとってMCPは、機能追加というよりも立ち位置の転換を意味します。AIが単体で存在するのではなく、業務アプリ群の中に組み込まれることで、生成AIの使われ方そのものを変えようとしているのです。

業務アプリとつながることで何が変わるのか

MCPによってClaudeが業務アプリと直接連携することで、生成AIの使われ方は大きく変わります。最大の変化は、AIが「相談相手」ではなく「業務の一部」として機能し始める点です。

これまでのチャット型AIは、ユーザーが状況を説明し、必要な情報を貼り付ける必要がありました。一方、業務アプリと連携したAIは、会話履歴や作業中のデータを前提に動けるため、説明の手間が大きく減ります。結果として、AIの利用が一部の慣れた人に限られず、日常業務に溶け込みやすくなります。

断片的な支援から流れを意識した支援へ

また、情報の分断が減る点も重要です。チャット、ドキュメント、デザイン、タスク管理といったツールが個別に存在する環境では、AIの活用も点になりがちでした。MCPは、これらを横断する文脈をAIに与えることで、断片的な支援から流れを意識した支援へと進めます。

企業視点で見ると、この変化は生産性向上だけでなく、AI活用の標準化にもつながります。個人ごとの使い方に依存せず、業務フローに沿った形でAIを組み込めるため、属人化を抑えやすくなります。一方で、AIが業務の中に深く入り込むほど、管理や制御の重要性も増します。次章では、こうした業務アプリ連携が浮き彫りにする、チャット型AI運用の限界について整理します。

チャット型AI運用の限界

チャット型AIは導入が容易で、生成AI活用の第一歩として有効でした。しかし、企業利用が進むにつれ、その限界も明確になっています。最大の課題は、業務の文脈がチャット画面の外にあることです。

業務では、会話の内容だけでなく、ファイル、デザイン、進行中のタスク、過去の履歴など、複数の情報を組み合わせて判断する場面が多くあります。チャット型AIでは、これらを都度説明したり貼り付けたりする必要があり、手間が増えるほど利用は定着しにくくなります。

チャット中心のAI運用は属人化しやすい

また、チャット中心の運用は属人化しやすい点も問題です。特定の担当者だけがAIを使いこなし、ノウハウが共有されないままになると、組織全体の生産性向上にはつながりません。情シス視点では、管理しづらいシャドー利用が増える要因にもなります。

MCPのような業務アプリ連携は、こうした限界を補うためのアプローチです。AIを業務フローの中に組み込むことで、チャット単体では難しかった継続的で再現性のある活用が可能になります。

情シスが注意すべきポイント

MCPによってClaudeが業務アプリと深く連携するようになると、情シス部門の役割も変わってきます。利便性が高まる一方で、管理すべき範囲が広がるためです。

まず意識すべきなのは、AIに渡す情報の制御です。業務アプリと連携すると、会話ログやファイル、作業途中のデータなど、AIが参照できる情報量が増えます。どのアプリの、どのデータを、どこまで共有するのかを明確に設計しなければ、情報漏洩や想定外の利用につながりかねません。

次に、権限管理と利用範囲の整理が重要になります。すべての社員に同じ連携機能を開放するのではなく、業務内容や役割に応じて段階的に利用を許可する設計が求められます。これは、生成AIの過剰利用や誤用を防ぐうえでも有効です。

さらに、ログと監査の視点も欠かせません。AIがどのアプリと連携し、どのような処理を行ったのかを追跡できる状態を作ることで、問題発生時の原因特定や説明がしやすくなります。チャット型AI以上に、運用面の可視化が重要になります。

業務アプリ連携型の生成AIは、便利さと引き換えに設計の甘さがリスクとして表面化しやすい仕組みです。情シスとしては、導入スピードだけでなく、管理と制御を前提にした設計を行うことが求められます。

Claude、MCPを通じて業務アプリと連携:まとめ

ClaudeがMCPを通じて業務アプリと連携し始めたことは、生成AIの位置づけが大きく変わりつつあることを示しています。AIはもはや単体のチャットツールではなく、業務フローの中に組み込まれる存在へと進化しています。

Slackやデザインツールなどと直接つながることで、生成AIは日常業務の文脈を理解し、より実用的な支援が可能になります。これは、生産性向上やAI活用の定着という面で、企業にとって大きなメリットです。一方で、AIが扱う情報量が増えるほど、管理や制御の重要性も高まります。

情シス部門に求められるのは、利便性を理由に無秩序な連携を許すのではなく、どのデータをAIに渡し、どの業務で使うのかを設計する役割です。MCPは、その設計を支える仕組みである一方、使い方を誤れば新たなリスクにもなり得ます。

業務アプリ連携型の生成AIは、企業AI活用の次の段階です。チャットで終わらせず、業務に組み込むからこそ、情シス主導での設計とガバナンスが、これまで以上に重要になっていきます。